本期发布:

礼贤下士

“礼贤下士”典出《新唐书》,意为尊重有才德者、延聘贤士,其典故源头可追溯至三千年前的岐周大地。《诗经·大雅·文王》中“思皇多士,生此王国”的吟唱,早已勾勒出周人敬贤重才的文化底色。周文王访贤姜子牙的典故,正是这一成语的生动注脚——在宝鸡磻溪附近至今依然留存着姜子牙垂钓遇文王的遗迹,让“礼贤下士”的佳话有了可触摸的地理坐标。

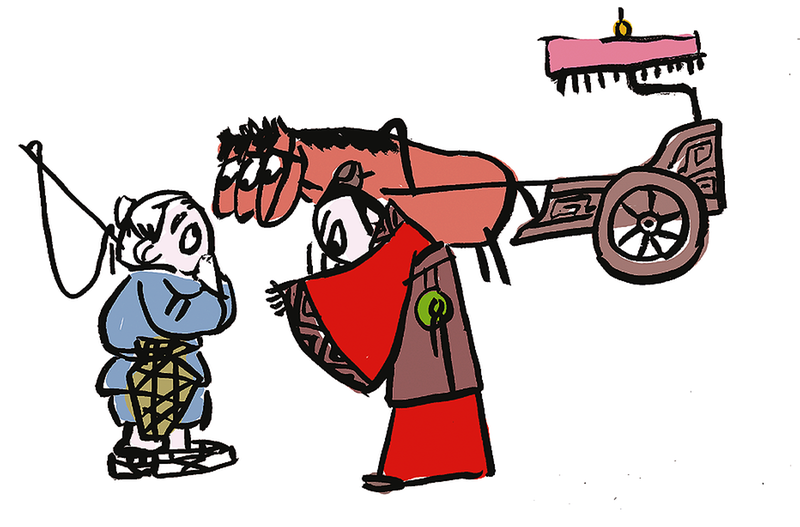

岐山一所中学的历史教师李明文说:“我经常给学生们讲‘文王访贤’的典故和文化意义。这个典故就发生在三千多年前的宝鸡,学生们对自己家乡的历史也很感兴趣。”据史料记载,姜子牙晚年隐居磻溪,以直钩垂钓渭水,待贤明之主。周文王因梦遇“飞熊”,亲自寻访至磻溪,一番交谈之后,遂以辇车相迎,拜为太师。

“文王拉辇请太公”的典故,被明代小说《封神演义》写为“文王拉车八百步,周朝天下八百年”,广为流传。在宝鸡,更是衍生出西府曲子、砖雕、社火等多种民间艺术形式展现的“文王访贤”典故,并至今可见。不少宝鸡人从小就知道,家乡的钓鱼台,就是文王访贤的地方。这里就是礼贤下士理念的根脉所在。

李明文还说到周代的“宾贤”之礼,“从‘三揖三让’的迎贤礼节等,体现出对贤才的尊崇。这种礼仪传统,正是周人‘以德配天’治国理念的具象化。”

在宝鸡的文化流传中,礼贤精神从未消逝。岐山臊子面的宴饮礼俗里,首席会请乡中贤者的规矩传承千年;在乡村中,人们自古对乡贤礼遇有加。近年来,我市聚焦加快实施人才强市战略,连续出台人才引育相关政策等。

从三千年前的“文王访贤”到今日的“人才强市”,宝鸡用一脉相承的文化基因,将“礼贤下士”从历史典故转化为如今的实践。这或许就是传统文化的生命力,它在宝鸡的山水间凝固为遗迹,更在岁月长河中流淌成不息的文化源泉。