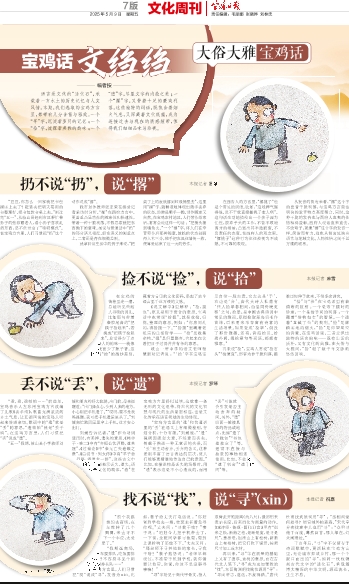

本期发布:

找不说“找”,说“寻”(xin)

“前个我跟媳妇去商场,在车库转了几个圈圈,来去寻不下一个车位,太受罪了。”

“假期逛商场,停车要排队,吃饭要排队,好不容易寻见个厕所,还要排长队……”

在宝鸡方言里,人们习惯把“找”说成“寻”,发音为xín。比如,妻子给丈夫打电话说:“你赶紧到学校去一趟,娃班主任着急寻你呢。”丈夫问:“寻我干啥?”妻子说:“咱娃今儿把手机带去了,一下课,全班同学都寻他耍,耍到上课铃响了还放不下。”丈夫又问:“那老师不寻其他娃的家长,寻我干啥?”妻子抱怨说 :“老师早都说过,不准带手机到学校,就你偏要让他带。你说,你这不是没事寻事嘛!”

“寻”字始见于商代甲骨文,指人双臂张开的距离(约八尺),最初用来表示长度,后来衍化为测量的动作。如《诗经·鲁颂·閟(bì)宫》里有“徂来之松,新甫之柏,是断是度,是寻是尺”,意思是,徂徕山上有松树,新甫山上有柏树,把它们砍下锯开,按照尺寸加工成木材。

再后来,“寻”字在测量的基础上又有了搜求、查找的意思。而在古代文人笔下,“寻”成为更加雅致的“找”,东晋陶渊明找桃花源用“寻”:“寻向所志,遂迷,不复得路。”唐代杜甫找武侯祠用“寻”:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。”宋代辛弃疾找意中人也用“寻”:“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”

千百年后,“寻”字不仅留存于诗词歌赋中,更活跃在宝鸡方言里,无论城市抑或乡村,那一个个脱口而出的“寻”,如同一枚枚镌刻古代文字的“活化石”,承载着博大精深的中华文明,源远流长,生生不息。

本版插画 陈亮作