本期发布:

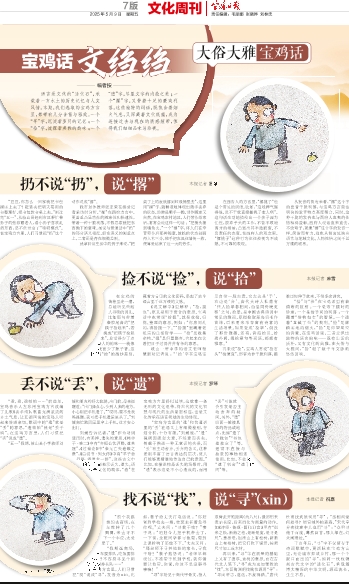

丢不说“丢”,说“遗”

“遗,遗,遗帕帕……”前些年,宝鸡音乐人左东用宝鸡方言改编了儿歌《丢手绢》,歌曲充满浓浓的乡土气息,让五湖四海的宝鸡人听起来倍感亲切。歌词中的“遗”就是“丢”的意思,“遗帕帕”就是“丢手绢”。在宝鸡方言里,人们习惯把“丢”说成“遗”。

“五一”假期,岐山县小学教师刘媛和朋友约好去旅游。出门前,母亲提醒道:“出门操点心,少到人多的地方,小心别把手机遗了。”“哎呀,要不是我妈提醒,我可把手机遗屋里头了。”刘媛匆忙跑回屋里拿上手机,这才安心出门。

刘媛告诉记者,“遗”作为动词使用时,有丢掉、遗失的意思。《韩非子·难二》中有“齐桓公饮酒醉,遗其冠”,《过秦论》中“秦无亡矢遗镞之费”,《后汉书·列女传》中有“羊子尝行路,得遗金一饼”,这些古文中的“遗”,都表示丢失、遗失。语言是文化的载体,“遗”在宝鸡方言里得以延续,这就像一条无形的文化纽带,将古代的文化智慧与现代的生活紧密相连,也是文化传承在语言领域的生动体现。

“宝鸡方言里的‘遗’和普通话里的‘丢’在语义上有细微差别,仔细分析,十分有趣。”刘媛说,“‘遗’强调因疏忽大意、不经意而丢失,侧重于描述一种无意识的失误,而‘丢’有主动舍弃、丢弃的含义。这种差别丰富了语言表达的层次,使人们能够更精准地传达自己的意图。”比如,在描述物品丢失的场景时,用“遗”表示这是不小心造成的,而用“丢”可能就会引发是否主动舍弃的 疑问。另外,“遗”后面一般接具体的物品或地点,比如“遗了个钱包”“书包遗教室了”等,通常不直接与抽象的事物相连使用,比如,不会说“遗了机会”“遗了时间”等。