本期发布:

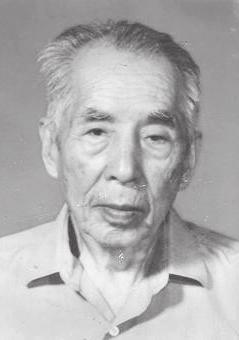

吴惠民:率郑州流亡师生来西府

在郑州市第五中学(下文简称“郑州五中”)有一栋楼,名叫惠民楼,是为纪念郑州难童学校暨圣德中学(郑州五中前身)校长、教育家吴惠民。抗战时期,吴惠民带领全校师生800余人徒步西迁,几经辗转落脚凤翔县王堡村办学,在村里学习生活两年多,在宝鸡留下了教育佳话。

吴惠民是河北临漳人,曾就读于北京国立农科大学以及黄埔军校,1927年加入中国共产党,并参加北伐战争。吴惠民热爱教育事业,1942年担任郑州难童学校暨圣德中学校长,学校的孩子是从几个难民所集中起来的流亡儿童。时间拨转到1944年4月中旬,日军强渡黄河,4月18日早上,校长吴惠民当机立断,带领全校师生向陕撤离。《新华日报》曾报道当时的情景:“吴氏带领全体师生星夜逃出。学生中有年仅六七岁的幼童,最大者不过十六七岁,沿途遭敌人追击,几度冲过敌人包围,历经艰险……”

根据流亡学生回忆录显示,逃亡路上凶险无比,路边炸死的人、马等更让孩子们胆战心惊,校长和老师成为孩子们的依靠和希望。在郑州登封东五司一带,流亡队伍遭到数架敌军飞机低飞轰炸,孩子们趴在麦地里不敢抬头。吴惠民猜测,队伍可能误入了双方的战斗阵地,吴惠民随即朝孩子们大喊,快向前跑,在老师连拉带抱的引领下,孩子们才脱离了危险地带。1944年6月到达西安后,又辗转来到凤翔县城,吴惠民细心考察,全校师生选择落脚王堡村,至此结束逃亡之路。

在吴惠民带领下,流亡学校在王堡村扎下根来,校本部设在村里张家大院,并于1944年7月17日正式复课。此后2年多时间里,吴惠民带领孩子们克服种种困难,没有桌椅就先用破条板代替,没有床就打地铺,年幼学生缺乏照料就采用结姊妹的办法,大孩子照顾小孩子……王堡村里,传出了孩子们的琅琅读书声,孩子们坚持学习、团结互助,没有一名学子放弃学业。当然,这离不开王堡村人的帮助。张家后人张万辉曾向记者介绍,当时张家大院有院子七八个、屋舍200多间,解决了大部分师生的住宿问题,其余学生住在庆照寺或乡亲们的家里,近2年时间里,大家建立了深厚的感情。

1945年8月15日晚上,有人到学校来报信,说日本已宣布无条件投降。吴惠民和全校师生兴奋不已,大家一起为抗日战争胜利而欢呼、流泪。1946年2月4日,吴惠民带着打点好行李的师生们,再次踏上征程,王堡村乡亲们将他们送至村口。14天后,孩子们返回了郑州的校园。如今,吴惠民与郑州流亡师生的故事被刻在王堡村纪念石碑上,为学校生存、为学生安全而奔波操劳的吴惠民,是王堡村人敬重的好校长。