本期发布:

倷伲 从无锡来

无锡人说“我们”是“倷伲”,上世纪40年代,在我市斗鸡台经常可以听到无锡方言,为何会有这种语言现象呢?

7月20日,记者在长乐塬抗战工业遗址办公区的“工友食堂”,见到了年过五旬的掌勺人罗宝成师傅,他的厨艺传承于申新纱厂老一代掌勺人,能做南方的菜系。冯驱是这里的特聘文史专家,他介绍:“罗师傅传承和擅长的南方菜,与曾经申新纱厂的一批无锡人有关系。”

往事并不如烟!走进长乐塬抗战工业遗址,看着气势恢宏的窑洞工厂,我们知道,宝鸡工业传奇的发展史也由此展开。“抗日战争爆发前,中国的近代工业主要集中在沿海和长江流域,内陆工业基础十分薄弱。”冯驱说,彼时的宝鸡城区只是一座仅有六七千人口的农业小县,几乎没有近代工业,只有百十家手工业作坊。

抗战时期,为了保存民族工业命脉,从1938年8月起,武汉申新纱厂和福新面粉厂采用火车运输的方式,将企业连根拔起迁至宝鸡。“早期从武汉来到宝鸡的工厂管理人员据记载有185人,其中,多半都是江苏无锡人。比如,李国伟、龚一鸥,还有我的外祖父王阿庭等。”冯驱徐徐谈道。

上世纪90年代初出版的《宝鸡申新纺织厂史》中记载,抗战时期,宝鸡申新纱厂内无锡方言成了通行的“普通话”。从曾经的申新纱厂,到现在的陕棉十二厂,厂里的职工常说:“拉喂”,赶紧上班或者下班。什么是“拉喂”?就是提醒厂里职工上下班的一个信号。从开始的鸣响汽笛,到后来电铃声,再到沿用至今的广播台和大喇叭,厂里职工都称这个信号为“拉喂”。冯驱解释说,“拉喂”在他和龚平看来,这是一个无锡方言。龚平就是筹建宝鸡申新纱厂人员之一的龚一鸥的后人,他认为,从字面意思看,就是拉响一个“喂”的音,并且持续一段时间。

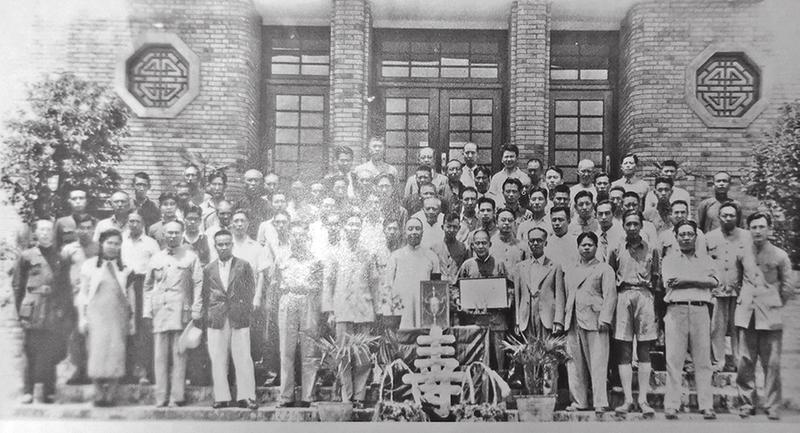

在冯驱编写的纪实文学《西迁!西迁!》中,收录了一张宝鸡市档案馆提供的老照片,是上世纪40年代,一群人为无锡籍“大工匠”浦西根庆寿的大合影(见上图)。据了解,这群人中绝大多数是无锡人。

冯驱回忆,当年申新纱厂的职工食堂带动了斗鸡台的餐饮业。当时斗鸡台火车站街道上一家菜馆烧的一道“炸鳝丝”,至今还有人津津乐道。冯驱说:“无锡人爱吃米、鱼、黄鳝。当年,初来乍到的早期申新纱厂筹备者,从斗鸡附近河里捞鱼、黄鳝、青蛙进行烹饪食用。这被当地人看到觉得很是不解,认为‘蛤蟆能吃吗?能有臊子面好吃吗?’”这一批无锡人的饮食习惯也在这里不断融合。后来,他们不仅爱吃“烧田鸡”“炸鳝丝”,也爱吃臊子面,还自己燣臊子,甚至有人爱直接喝岐山的醋。无锡人也为宝鸡当地人带来了勤洗澡、勤理发、讲卫生等良好的生活习惯,首先影响厂里的职工,后来逐渐影响到周围的居民。当时申新纱厂还为职工定制实用、漂亮的工装,业余的统一服装中还有女工的旗袍。那时,斗鸡台一带的女工穿着格外时髦。

抗战时期申新纱厂的内迁,不仅为宝鸡带来工业发展的火种,更带来了新的生活方式、生活理念,这种不同地域人文的融合发展贯穿至今。