本期发布:

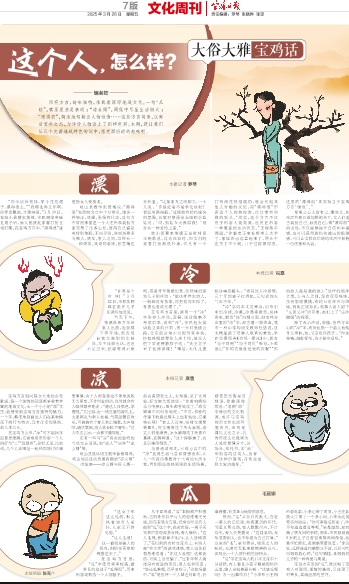

凉

宝鸡方言如同陈仓大地的古老歌谣,每一个独特的词语都承载着丰富的地域文化。从一个小小的“凉”字里,能感受到宝鸡方言独特的魅力。一个字,精准地刻画出人们在某种情况下的行为特点,没有过多的修饰,却入木三分。

在宝鸡方言里,“凉”可不能按字面意思理解,它常常用来形容一个人的行为“二”“没眼色”,是贬义词。比如说,几个人正围坐一起热烈地讨论重要事情,有个人却在旁边不停地说些无关紧要、不合时宜的话,这时就会有人略带嫌弃地说:“他这人没眼色,凉着哩。”又比如,在一场庄重的婚礼上,大家都在为新人祝福,气氛温馨而欢乐,可偏偏有个客人举止随意,大声喧哗,破坏氛围,旁人就会私下嘀咕:“这人咋这么凉,一点都不懂规矩。”

还有一些与“凉”有关的独特的宝鸡方言词语,如“凉人”“凉娃”“凉女婿”等。

岐山县退休语文教师徐敏周说,岐山地区还流传着有趣的“凉女婿”的故事——凉女婿与好女婿一起去看望老丈人、丈母娘,见了丈母娘,好女婿关切地说:“你看咱姨经常为咱操心,额头都有皱纹了。”凉女婿却不识时务地说:“不对,邻家的母猪下的猪崽额头上也有皱纹,它操啥心哩!”老丈人过寿,吩咐女婿要带重礼。好女婿便送了块大蛋糕,老丈人很是满意。凉女婿却送了块青石墓碑,还解释道:“这个碑够重了,而且后事用得到。”

与普通话相比,宝鸡方言中的“凉”更具生活气息和情感色彩,让人一听就仿佛置身于宝鸡的大街小巷,看到那些热热闹闹的生活场景,嬉笑怒骂皆是百姓语。徐敏周继续说:“追溯‘凉’字背后的文化根源,或许与宝鸡的历史和生活环境有关。宝鸡是周礼文化之乡,优秀传统文化强调为人处世要懂分寸、讲场合、知礼节。而‘凉’所形容的这类人,违背了这种价值观,自然会受到大家的排斥。”