本期发布:

表达不清黏(rɑn)得很

“一碗黏(rán)面,喜气洋洋。不放辣子,嘟嘟囔囔。”陕西人喜欢咥干面,尤其是那种柔软而筋道、裹着红辣子的黏面。

所谓黏面,就是面条有黏(nián)性,可以让红油和辣面附着其上,满满一碗,端在手里,上下搅拌、左右翻挑,让麦香与辣香充分混合,随着腾起的热气,逸散成家乡的味道。

黏的本义是像糨糊或胶水等所具有的、能使一个物体附着在另一物体上的性质。在宝鸡,人们常说“面太黏了”“糨子不黏”,其中的“黏”都是这个字的本义;而当人们说“说话黏得很”“脑子黏得很”,则引申为说话含糊不清,头脑混乱、不灵光,如同糨糊一样处于混沌状态。

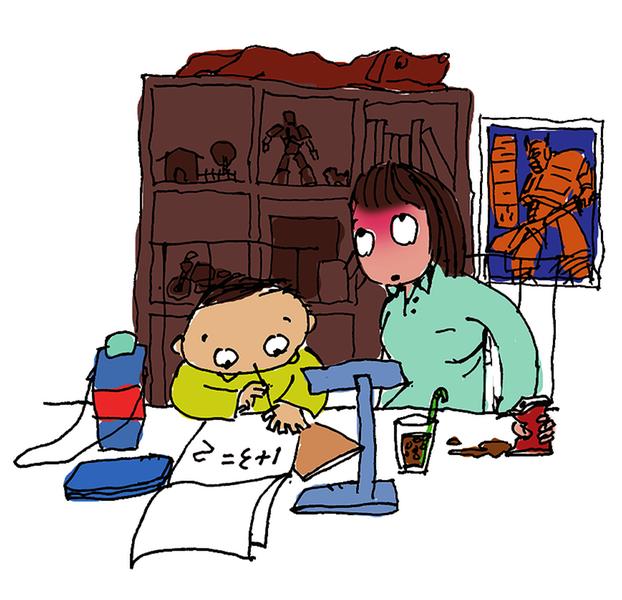

“这道题本来容易得很,两三步就解出来了。你咋就把简单的事情做得这么复杂,东拉西扯、生拼硬凑,把自己都绕糊涂了。”3月22日晚,市民王浩在辅导孩子功课时无奈地说道。在他的眼里,上述的对知识点理解不清,解题思路混乱无章,就是宝鸡话中所说的“黏”。

其实,这种“黏”在生活中并不少见。当我们遇到那些说话吞吞吐吐、含含糊糊的人时,便会感到一种莫名的烦躁不安。他们的表达仿佛被一层迷雾笼罩,让人捉摸不透其真实意图。这种沟通上的障碍不仅影响了双方的交流效果,更容易引发误解和冲突。同时,“黏”也反映出一种思维上的不清楚。那些头脑混乱、表达不清的人,往往缺乏清晰的逻辑和条理,无法将复杂的问题简单化、明了化。故而在宝鸡人的语言中,“黏”成了一种对他人沟通表达和逻辑思维能力不足的批评与调侃。

因此,我们应该努力克服这种“黏”的状态,追求清晰准确的表达和条理分明的思维。只有这样,我们才能更好地与他人交流、更好地让看法或观念达成一致,从而更好地解决问题。

本版漫画陈亮作