本期发布:

百年织布机里的民俗情

宁卿惠指导“织女”织布技艺

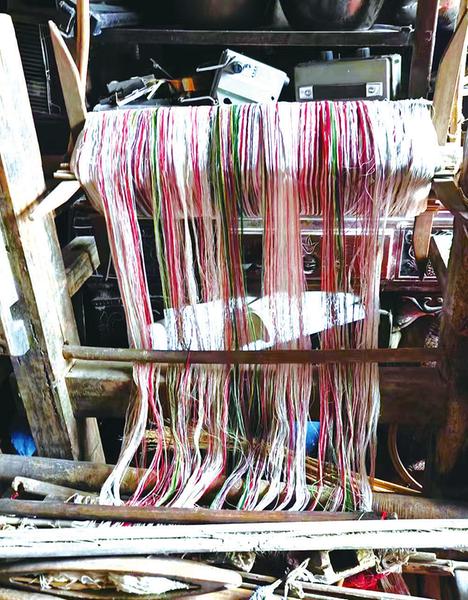

宁卿惠指导“织女”织布技艺  宁卿惠家的老式织布机

宁卿惠家的老式织布机 前段时间,凤翔区田家庄镇寺头村村民宁卿惠受邀参加了中央电视台《幸福账单》栏目录制。节目现场,宁卿惠带来了凤翔土布织染,向全国观众展示了技艺作品土布马甲、衬衣、床单等,主持人朱迅在体验织布时感慨道,“《木兰辞》里的那句‘唯闻女叹息’现在不叹息了,因为土织布有了新的生命力!”

如今,西府乡村还有不少妇女用老式的织布机织着粗布床单,深受人们喜爱。在宁卿惠家里,就摆放着一台有近130年之久的老式织布机。宁卿惠说:“织布机是太奶奶留下的,以前织布是为了维持家用,而现在,织布是对传统民俗文化的保护和传承。这台织布机是我们的传家宝,不仅仅因为我现在依然从事手织布产业,还因为这台织布机中传承着勤俭持家、艰苦奋斗的优良家风。”

织布机里藏家风

“我们现在已经很少使用这台织布机了,但每次看到它,都能让我想起母亲曾经给我讲的那些话。”近日,记者见到了宁卿惠,她回忆说,自打记事起,织布机的声响就伴随着她的成长。今年55岁的宁卿惠是区级非遗手工土织布织染技艺传承人。她告诉记者,小时候,大人们白天忙完地里的农活,夜里,奶奶和母亲就坐在煤油灯前,忙着织布,供一家人的穿衣和家用。脚踩踏板,上下交替,手握梭子,从线的缝隙中快速穿过,那娴熟的动作就像弹钢琴一样。

记者注意到,这台织布机是传统工艺的榫卯结构,由于年代久远,有些零件已经损坏。宁卿惠告诉记者,这是核桃木的,比较耐用,家人都很爱惜,现在也不太使用这样的老式织布机了,把它当宝贝珍藏起来。

宁卿惠解释说,以前,纺线织布要经过弹棉花、纺线、络线、牵线、吊机子等大大小小72道工序,织布时就是经纱和纬纱相互交错,随着梭子的来回穿梭,如此反复,并且注意手脚并用,才能最终织出粗布。

“过去物资没有那么丰富,村里家家户户都会织布,妇女们将对家人的爱全部织进布匹里,将其或当床单,或制成衣服,粗布耐磨,使用寿命较长,也是长辈勤俭持家的传递。”宁卿惠说,奶奶在织布时,教育她们姐妹三人的话犹在耳边,“织布是个技术活,工序多,还需要有耐心、细心、恒心,其实做什么事情都一样,这样的品质不能少。”

宁卿惠回忆说,奶奶还说过,一家人要和和睦睦,日子才会红红火火,“就像织布,中间如果断了一根线,那整块布就可能织不起来了。”在宁卿惠的记忆里,他们一家人从未争吵红过脸,她儿时最喜爱的一个肚兜还是自己的舅妈在端午前为她缝制的。在宁卿惠结婚时,母亲和两个姐姐共织出40条床单给她做陪嫁,够使一辈子。平日里,一家人的欢声笑语不断,这样的家庭氛围也让宁卿惠养成自信阳光、敢闯敢干的性格。

巧手织出“锦绣路”

说起传承并发扬手工布织染技艺的故事,宁卿惠向记者娓娓道来。2003年,一次偶然的机会,宁卿惠在法国旅行时,遇到一位身着老粗布马甲的陕西乡党,闲聊间,她发现在家乡被人们遗弃多年的手织布,成为他们当天聚会的“主角”,吸引了很多人的目光。而在当时,手工织布的价格不仅高,销售也非常好。于是她下定决心,一定要把外国人眼里的“奢侈品”在家乡发展起来,唤醒这古老的技艺。

回来后,她就组织寺头村部分村民一起开始着手发展手工织布产业。通过市场调研,宁卿惠发现,西府土布纺织技艺传承,主要是长辈给晚辈传授和“织女”之间互相借鉴,学习掌握基础的织技。凤翔传统的土布色彩鲜艳,而西山等地的土布以藏蓝色、原色为主。于是,她们结合市场需要进行研发,花色从之前的十几种发展到现在的近千种,织布机也从最开始的腰机,发展到现在的第四代可折叠便携式织布机。

2013年,他们打开了第一个国外市场——向印度卖了9个工人10个月的存货。2017年又在省市县妇联的支持鼓励下,筹措500万元创办了民俗文化有限公司,以“公司+农户”的形式,带领500多名农家妇女纺棉织布,络线、经线、刷线、纺线、织布,成为该村一道亮丽的风景。

目前,该公司将手织布的民族元素与流行趋势相融合,开发出了纯手工制作的床上用品、围巾、香囊、男女服装等300多个品种,产品销往国内一二线城市及日韩等国家,年产值达1200多万元。

“幸福是奋斗出来的,我会继续努力,让土布织染技艺传承下去,并成为群众勤劳致富的新路子。”宁卿惠说。