本期发布:

筑起安全堡垒守护美好家园

宝鸡群山逶迤,河流交错,森林资源、水资源丰富,地形地貌复杂,受气候影响,极易引发火灾、洪水、泥石流、滑坡等自然灾害。

近年来,我市坚持“预防为主、防救结合”的工作方针,建立健全防灾减灾救灾工作体系和灾害预警预报体系,加强应急救援队伍建设、应急物资储备,因地制宜开展防灾减灾救灾科普宣传和应急救援演练,及时救助安置受灾群众,切实提高了防灾减灾救灾工作规范化、现代化水平,为人民群众筑起安全堡垒。

建章立制下好“先手棋”

2019年1月25日,一条红绸布从市应急管理局牌子上徐徐落下,宝鸡应急管理事业从此开启新篇章。

按照机构改革要求,市应急管理局整合了全市9个部门、5个议事协调机构的14项工作职责,把分散于各有关部门的应急资源和力量整合起来,形成统一高效的应急管理体系,全面提升防灾减灾救灾能力。

如何最大限度保障人民群众生命财产安全?市委、市政府高度重视防灾减灾救灾工作,及时调整成立宝鸡市防灾减灾工作委员会,先后制定了《关于推进防灾减灾救灾体制改革的实施意见》《宝鸡市救灾储备物资管理办法》《宝鸡市实施自然灾害救助条例办法》等,明确防灾减灾救灾工作的具体任务,完善应对突发特大自然灾害救助运行机制,进一步规范市、县(区)应对重大灾害救助程序和措施。

为全面提升防灾减灾救灾能力,市应急管理局持续加强信息化建设、预案管理、救援队伍和专家团队建设,不断健全应急救援体系。他们成立了市应急救援保障服务中心、市应急指挥中心,编制了《信息化顶层设计方案》《全市突发事件总体应急预案》等22部专项预案和60部部门预案,建立了与气象、林业、自然资源、地震等部门的会商研判机制。此外,市应急管理局加强救援队伍建设,建成了126人的应急管理专家库、120支社会救援队伍,同时加大防灾减灾救灾知识宣传,提高了群众防灾减灾救灾意识。至此,“政府主导,部门联动,社会参与”的防灾减灾救灾工作体系构建完成,为全市防灾减灾救灾工作赢得了主动权。

筑牢堤坝严防灾害风险

防汛减灾“防”字在先。近年来,我市不断加强自然灾害预警监测,加快推进森林防火、河流治理、防震减灾等项目建设,开展自然灾害风险普查和综合减灾示范社区创建,自然灾害防御能力不断加强。

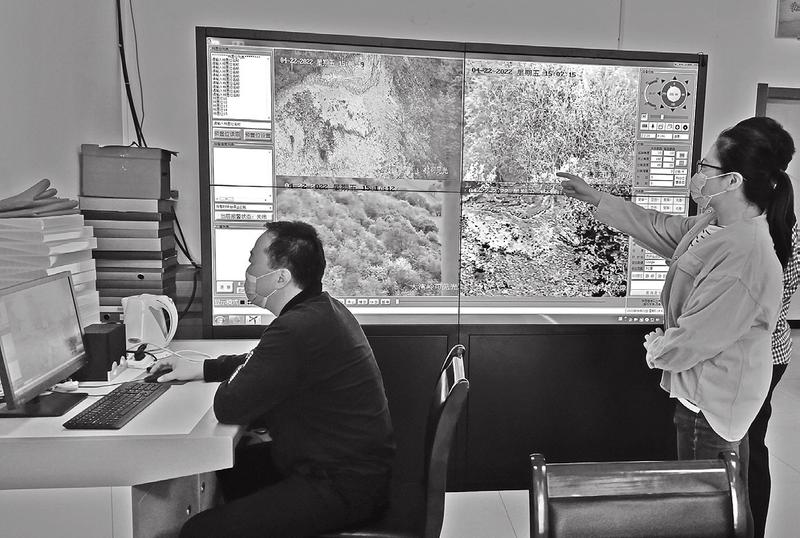

随着鼠标拖动点击,林火远程视频监控画面实时呈现在四块大屏幕上……5月19日大清早,千阳县林业局工作人员像往常一样,通过林火远程视频监控系统查看林区情况。

森林火灾突发性强、火势蔓延快、危害性大,仅靠人工防御是远远不够的,还需加强信息化建设。2020年,我市投资600余万元,在凤县、麟游、凤翔等县区新建了林火远程视频监控系统,利用计算机图像处理技术自动完成对视频信号的分析,快捷有效地进行烟火识别、火点定位,提高了我市森林草原火灾监测预警信息化水平。

为了将灾害造成的损失降至最低,近年来,我市除了建设林火远程视频监控系统,在全市11个国家级自动气象站安装天气现象视频智能观测仪等智能化系统和设备外,还新建了市应急指挥中心,对全市地质灾害点、防汛风险点的数据进行可视化汇聚,提高了灾害性天气监测的“智慧含量”。此外,全市应急管理、气象、林业、自然资源、地震等部门还建立了会商研判机制,实现信息共享,变被动救灾为主动防御,收到了良好的预防效果。

加快推进森林防火、河流治理、防震减灾、地质灾害防范等项目建设,也是严防灾害风险的有力措施。近年来,我市积极争取中省资金建设水库,开展中小河流治理、抗旱设施工程、森林防火综合治理等项目建设,先后建设了太白县石沟水库、龙王河水库,陇县南峡沟水库。

此外,我市应急管理部门还在全市范围内开展第一次全国自然灾害综合风险普查和综合示范社区创建工作,摸清灾害风险底数,建设避难场所,开展自然灾害风险隐患排查。据了解,截至目前,全市共建设社区、村级避难场所130个。

锤炼队伍提高救灾能力

自然灾害发生后如何才能高效展开救援?打造素质过硬的应急救援队伍是关键。

近年来,我市持续加大应急队伍建设力度,不断统筹、整合、优化各种救援力量,加强应急救援演练,开展应急救援人员救援知识和业务能力培训,建成各层次、各类型应急救援队伍120支,初步构建起“政府引导、社会参与,统筹布局、系统推进,统一指挥、响应有力”的应急救援“宝鸡模式”。

渭滨区应急管理局十分注重应急救援队伍建设,机构改革后,该局第一时间整合全区应急救援力量,建立了一支146人的区级专业应急救援队伍,在辖区3个镇、5个街道办事处和区林业局建了9支180人的非专业应急救援队伍,组建了村级灾情信息员队伍、5支100人的应急扑火队伍,为自然灾害应急救援工作顺利开展提供了坚实保障。

与此同时,我市还重点针对地震、洪水、地质灾害、城市内涝、火灾等自然灾害,组织开展各层级应急救援演练700余次。

今年5月11日举办的地震应急抢险救援综合演练就是其中的代表。当天上午9时30分,渭滨区高家镇高家村发生“6.0级地震”,造成大量“房屋倒塌”“人员伤亡”。随着警报声响起,学生、居民立刻就地“避震”、紧急疏散、自救互救。市委主要领导第一时间作出批示,紧急启动地震应急二级响应。在市抗震救灾指挥部的领导下,各方救援力量迅速到达现场,争分夺秒进行人员“搜救”、医疗“救护”、卫生防疫等工作,各应急救援部门紧密配合,抢险救援任务顺利完成,演练取得圆满成功。

扶危济困彰显为民情怀

“这个房子宽敞又舒适,比土坯房好多了,谢谢你们帮助我重建家园。”5月19日,市应急管理局人员来到千阳县检查灾后重建工作,该县南寨镇闫家庵村村民李发成拉着工作人员的手不停地道谢。

去年9月,因连续降雨,李发成家的房屋墙面出现严重裂缝,房子随时都有可能倒塌。村上知晓后,立即派人了解情况,确认情况属实后,第一时间上报镇上,按照要求协助李发成上报相关资料,最终经过层层上报、核实,李发成领到市应急管理局发放的3万元重大灾害救助资金,用于灾后房屋重建,如今他已经顺利搬进宽敞明亮的新房。

近年来,我市积极开展受灾群众救助工作,市应急管理局一方面积极争取中、省重大自然灾害救助和受灾人员冬春生活补助资金,一方面不断规范完善救灾工作流程,严格按照个人申请、入户核查、评议公示、审核公示、县(区)审批、“一卡通”发放、跟踪回访和监督检查8个步骤进行,精准确定救助对象,严格筛选,杜绝虚报、瞒报和漏报现象发生,保证救助资金规范高效使用。据了解,自应急管理系统机构改革以来,全市先后发放自然灾害救助资金3941.5万元、冬春生活补助9671万元,58.44万人次获得救助。

此外,近年来,全市应急管理部门还加强救灾物资储备管理发放工作,先后制定完善了救灾物资日常储备管理各项规章制度,从物资储备、调拨和回收等各个环节进行规范,建立救灾物资出入库台账。一旦发生灾情,确保救灾物资第一时间发放到群众手中。