本期发布:

大红

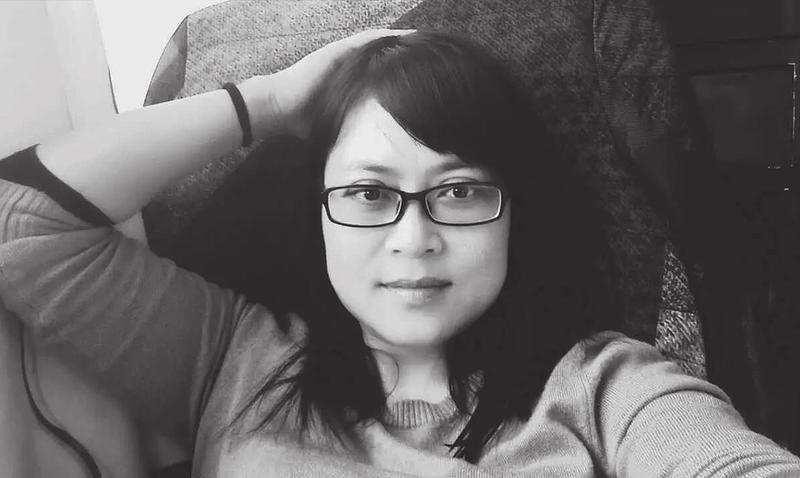

刘爱玲:中国作家协会会员、铜川市作协副主席,全国自强模范,鲁迅文学院陕西中青年作家研修班学员。出版有长篇小说《把天堂带回家》《米家村九号》及中短篇小说集《西去玉门镇》等。中篇小说《上王村的马六》获第三届柳青文学奖及全国梁斌小说奖,作品入选多种选本。迄今在全国各类文艺期刊发表出版作品200万字。

小时候,我家养过一只大公鸡。那时候,我父亲已经瘫痪了,我母亲把它抓回来,拳头大小的一团,和两三只小母鸡,为的是长大了它能带它们,这样就可以不跑丢了。再说母鸡生的蛋可以为父亲补补身体,也可以补贴家用。那时我的弟弟妹妹都上学了,一家五口仅凭我父亲的那点退休金怎么够用呢?

家里的地方很小,鸡窝就建在门口,开始的时候,每天黄昏还要我们小心翼翼地把它抓进去,早上一打开笼门,小红第一个冲出来,有点迫不及待的样子,接着是那只个子矮矮的小芦花……

小红的尾巴刚刚长出几根漂亮的蓝色大翎时,就开始和隔壁的大白打架。大白是谢大娘家的一只大公鸡,率领着谢大娘家和小漫家的共二十来只正生蛋的母鸡在门口觅食,我家的几只母鸡长到半大后,大白常常越界骚扰,当然就战事频起。小红的脸一直到脖子那里经常是血肉模糊,不知什么时候,它的翎子掉了一块,又哪天放学,见它的冠子也豁了一块,它就这样顶着斑斑伤痕迈着雄赳赳的步子,带领着小芦花们在门口觅食,见到一粒好吃的,叼住放下、“咯咯”叫着小芦花快过来。这时它的队伍还很小,也只有我家的那三两只母鸡跟着它。

小红打鸣的声音嘹亮而准时。凌晨四点半打第一次鸣,四十分钟后第二次,第三次刚好六点,这时我们起床上学刚刚好。我父亲常年躺在床上,一夜夜睡不着觉,小红打鸣的时候他就看表,每次都差不到一两分钟。

小红与大白决定性的一役刚好是一个星期天,我和弟妹都在家,偶尔出门,发现它们血肉横飞地扭在一起,小弟使劲地把它们分开,转身进屋。可是过不大会儿,它们又羽毛零乱地鹐在了一起。大白高大的身躯白羽毛上全是血,特别是头到脖子那一段,羽毛染血变成了血穗穗,流苏一样挂着。而小红脖子上那一圈漂亮的羽毛也几乎被揪光了,露出红彤彤的皮肉。它的左耳廓不翼而飞,残痕那里模糊一片。

这一架在我们的干预下打打停停直打了三天,你不知道什么时候它们又互相扭住不依不饶,谁也不肯示弱。直到最后一刻,比大白低一头的小红一跃而起叼住了大白的翎子,大白也是拼死一挣,竟然甩着脖子连转四五圈想把小红甩掉。小红的身体悬在半空,我们都觉得它要被扔出去了,可是它却一声不吭地死死咬着大白,直到大白发出异常惨痛求饶的叫声。

胜利了的小红没有像往常那样炫耀地拍翅膀连打三声大鸣,而是摇晃了几下才站稳。它大概是被甩晕了吧。

几天以后,我意外发现,小红的队伍空前壮大,那二十多只母鸡全归它管了。它更忙碌了,见了好吃的就咯咯乱叫,间或拍着翅膀倒着腿讨好一只小母鸡,瞧把它得意的!倒是大白成了孤家寡人,一个灰溜溜地躲在一边。有时候它实在忍不住想偷偷靠过去,却被小红发现一路冲将过去,撵得落花流水。

小红不知什么时候长成了大红,身材足有半米高,体重八九斤。它脖子上的羽毛又长起来了,泛着火焰一样的光,尾巴上还有几根弯曲的深绿色大翎,两只眼睛炯炯有神。有一段时间我父亲得了感冒,晚上咳嗽,父亲咳嗽一声,窝里的大红就跟着学一声,后来父亲故意大咳,大红也就大学,原来它在以这种方式问候我父亲呢!

冬去春来,又到了小鸡上市的时候,一筐一筐毛茸茸的小鸡被那些鸡贩子挑着,沿街叫卖。母亲蹲在竹筐前,一只只抓起来,用三个指尖捏着鸡的小嘴提起来吊,挣扎厉害的据说是公鸡,乖顺的是母鸡,这么说来,大红并不是母亲刻意抓回来的,它不过是母亲的一次失误,却意外做了我家的鸡王。我家的鸡群壮大起来,多的时候有二十几只,生的蛋不光能给病床上的父亲补营养,还能拿去卖了补贴家用。然而养鸡在那个年月永远是一件说不来的事,一场鸡瘟就可以让全家的努力几天之内付之东流。先是隔壁邻居的鸡在死,接着是我们家,早上一打开鸡窝就发现倒下好几只。其间大红有几天也蔫蔫的,母亲把它抱在怀里,喂它碾碎的药片,几次之后,它那泛黑歪倒的鸡冠又直撅撅立了起来,早上又能听到它嘹亮的歌声了。等到鸡瘟过后,家里的母鸡已经折去大半,只剩下三两只,还都在生蛋,勉强够父亲吃。

那年春天,要开学了,可是我们姊妹几个的学费还没着落。万般无奈的母亲抓住养了两年的大红,绑住了它的脚。父亲从被子里伸出他苍白的手,抚住了大红的头,它的左耳没有耳盖,就那样裸露着耳孔。父亲目光爱怜地看着它,是啊!他们已经遥相呼应着走过了那么长的日子。

我直到现在一想起大红,内心就充满了疼痛。通过大红,我看到了人的自私。人永远是趋利的,而动物却无可选择地把它的一生都给了我们。为什么是大红?为什么不是那两只母鸡中的一只?母鸡可以生蛋,因此逃过一劫。而我们明明知道,卖了大红就等于杀了它,那些买它的人看中的是它强壮的大腿,是它显得巨大的冠子,是它能炖出整整一锅好肉。绝没有人让它回家打鸣带母鸡的,可是我们依然卖了它,只不过为了自己的利益换了一种方式杀了它而已。

人,不仅自私而且虚伪。绑大红的时候我们特意找了一根布带子,怕勒疼了它,可是有什么用呢?大红的脚洁净金黄,趾甲尖锐有力,腿上的虎爪刚刚露出一公分的样子。绑好的大红即使躺在地上依然神采奕奕,却让我们全家为了难,没有人愿意把它带到街上去。后来母亲说,给谁交学费谁就卖去。这样,我和弟弟就把大红抓到了街上。我至今记得当时的心情,大红蹲卧在我们面前,而我和弟弟像两个垂头丧气的败兵,我的心里既盼着快快有人来带它走,又怕人把它带走,让那别离猝不及防。

很快地,有个男人过来抓起了它,大红叫了一声,即便只是惊慌地一叫,依然声音洪亮。那男的抚了抚它的冠子,冠子透着鲜红,他满意地露出了微笑。

他用一只手拎着大红的两只翅膀走了,我与弟弟跟在他后面走了好远,直到他回头问我们是不是不想卖了,我们才停下脚步。眼泪就在那一刻冲出了我们的眼眶,我强忍着鼻子的酸楚,泪水却一点点模糊了大红被男人提着一荡一荡远去的背影……

后来,我们就用卖大红的钱,添着交了学费,直到今天,我们依然怀念它。