本期发布:

风从卷阿起

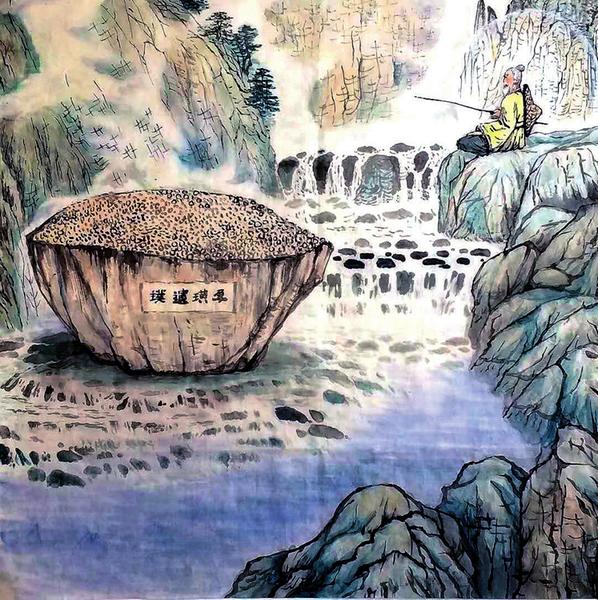

磻溪钓鱼台 王甘生作

磻溪钓鱼台 王甘生作 有这样一缕风,它生自三千年前!古卷阿,凤凰山,一声清越的凤鸣从高冈上传向西岐大地,凤鸣之声清亮、高亢无比,“凤鸣岐山、文王受命、武王翦商、周公制礼作乐”,九州的目光由此转向这里。就是这缕风,它伴着朵朵祥云,由凤凰山的一个山坳间徐徐升起……由此,它跨越几千年,见证了关中西府这片“堇荼如饴”的沃土上,诗礼传家、文脉相承,书香与烟火之气相融合的恬静美好。

周风拂蒹葭诗意染渭水

周公在卷阿制礼作乐,由此诞生的制度影响中国传统文化几千年,直到今天。敬天、尊祖、护宗、保民、尚贤、无逸、教化、贵老、明德、慎罚,这是周文化的十大因子,彰显出周人“厚德载物”的民族精神。

或许,就是这缕来自凤凰山的风,它见过周公,见过他刻写“礼乐”二字的简牍,见过他“握发吐哺”礼贤下士,从而“天下归心”的忠义大德。

还是这缕风,它又来到汤汤渭水之上,吹动了河面上的蒹葭,发出“沙沙”的声音,宛如吟唱一首古老的歌谣,歌谣声中,一位婀娜的姑娘婉立蒹葭丛中。一位秦国诗人路过,惊叹于此景、此人、此情,诗情涌泉般吟诵道:“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方……”

后来,这首名为《蒹葭》的诗歌收录入《诗经·秦风》之中。后世的我们由此知道,发源在我们宝鸡的秦文化,不仅有如“石鼓诗”一般锵锵豪迈的战歌,也不乏秀丽、婉约的情思。

这缕风沾染了“周风秦韵”,沿着历史的车轮继续向前。

德风拂田野尊师铸情怀

春秋时期,一位孔子的学生从鲁国学成归来,回到千河之畔的故里。他叫燕伋,是“孔门七十二贤”之一,在教书育人中,他思念自己的老师,于是,用一撩一撩的土堆成“望鲁台”。或许,就是在燕伋撩土垫足登高望鲁的某个夜晚,那缕风恰巧吹过,于是,“尊师重道”的美德也融入在风中。

风,拂过西府一望无际的田野,绿了枝叶,熟了五谷。这里是周秦文明发源地,人们仓廪实知礼节,崇礼尚德,尊敬有学问的人。

时间又到了东汉,大学者马融在扶风讲学,他在讲台周围立起绛色的帐子,来听者众多。他讲学的同时,让人在讲台周围奏起歌、跳起舞,学子们却不为歌舞所动,一心听学。后来,马融讲学的地方被称为“绛帐”,直到今天。

或许,刚刚拂过麦田的那缕清风,曾经飘到马融的讲台之上,由此濡染了“绛帐传薪”的创新教学气息。

还是这缕风,它继续向前来到北宋时期,来到一座书院中。郿地,横渠,这里有一座书院,名为崇寿院。

在经历了官场多次得失后,张载辞官回到横渠镇,依靠家中薄田生活,讲学读书,并写下了大量著作,还带领学生进行恢复古礼和井田制的实践。

他亲手栽植了一棵柏树,今天的我们仍能在眉县张载祠中看到;他提出“四为”“六有”“十戒”,对家族子弟及学生的道德礼仪进行规范;他倡导“崇礼贵德”“民胞物与”“仇必和而解”,至今仍是中华文化熠熠生辉的资源。

千年前,或许就是这缕风,它先拂过书院里先生栽植的柏树的树梢,又来到书院正殿的窗格旁,有这样一声吟诵传来——“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”风摇曳了几颤,如果它如人一般有情感,它定会为这句吟诵中囊括的大情怀震惊不已!

这句吟诵被后人称为“横渠四句”,广为传诵。

暖风拂今日尚礼在关中

就这样,这缕风裹挟了“周风秦韵”、融入了“尊师重道”、濡染了“绛帐传薪”,带着“横渠四句”的超然情怀和旷达胸襟,当然,还有周原上的麦香、渭河边的果香,散入我们今天西府人的心田之中。

于是,在很多西府庄户人家门前匾额上,常常能看到“诗礼传家”“恩济乡闾”等的字样。还能看到这样的家训镌刻在宅院中——“懂大礼、勤耕作、和待人、善行事、知章法、听政令、孝宗长、亲幼下。”可谓诗礼之风盎然。

那股传承几千年的诗礼之风,渗透到西府人生活中,这里人起名字常用“礼”字、“让”字、“贤”字;这里的人性子朴实、敦厚,深爱脚下的土地,干农活时认真地深耕细作,待人接物时提倡崇德尚礼。

浅夏悠悠,草木蓬勃。此时的风,暖却不炽热,最是舒服,沐风而行在关中西府,一起来感受传承千年“诗礼之风”吧!