本期发布:

九旬党员夫妇的感恩之心

关键时刻,方显一个人的素养;紧要关头,才现一个人的胸襟;平凡人的壮举,使人永远铭记。

陈仓区的“救人专业户”杨仓绪,看到有人掉进引渭渠,第一时间挺身而出;岐山县的董彩霞,一人照顾毫无血缘关系的三个重度残疾兄弟,并嫁给了其中一个;眉县的严平安,13年替身故的儿子还清17万元债务……他们金子般的心灵让人钦佩,他们的事迹从关中西府传至全国。

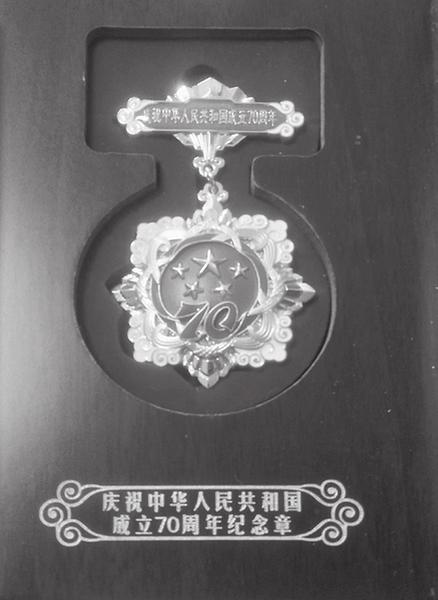

在新冠肺炎疫情防控阻击战中,宝鸡一对90多岁的老党员夫妇,捐出了积攒半辈子的10万元报答党恩,他们这一崇高精神,同样感动了许多人。

节俭一辈子捐款10万元

3月1日下午,市委办机关党办工作人员和金台区中山西路街道办事处东门口社区党总支书记杨红菊,分别接到电话。电话是刘国安、马艳卿夫妇的孩子打来的,代表两位老人向各自所在的党组织表达老人想为疫情防控捐款的意愿。

马艳卿今年92岁,丈夫刘国安今年98岁,他们住在东门口社区。马艳卿的组织关系在社区,刘国安的组织关系在市委办机关党办。3月2日下午,这两个单位的工作人员赶到老人家。

两位老人居住的是一栋上世纪八十年代初修建的楼房,显得有点破旧,他们住在二楼,面积只有50多平方米。客厅有四把木椅、一张木桌、两个木柜子;两间卧室里摆放的也是木柜子和木床头柜,由于年代久远,家具上枣红色的油漆早已失去光泽。卧室中,床单已被洗得看不出本来的颜色,侧窗台下放着一台老缝纫机,床下塞着一个装着旧衣服的大铝盆,日常使用的两个铁皮暖水瓶也是“古董”。

马艳卿在年前不小心摔伤了腿,靠在床头,身体消瘦。刘国安听力下降,思路清晰,走路需要人搀扶。“这是我和老伴的心意,感谢党,请收下。”马艳卿用虚弱的声音说。在众人的见证下,两位老人将准备好的两张5万元支票分别交给工作人员,希望为疫情防控作贡献,也表达自己对党的感恩之情。

过上好日子不忘谢党恩

刘国安夫妇有一女一儿,女儿已经退休,儿子还在打工。

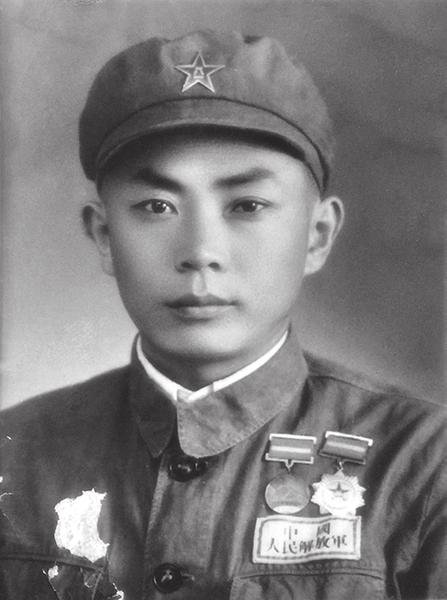

刘国安是江西都昌人,1922年6月出生,1949年1月参加工作,曾参加过解放大西北的战斗,1972年入党。刘国安的父亲因病去世得早,他和弟弟与母亲相依为命,家里穷,经常饿肚子,为了能吃饱饭,他和弟弟先后去当兵。刘国安入伍后干过电话员,当过司务长。1956年,他从部队转业至宝鸡市粮食局,后在宝鸡电焊机厂、宝鸡专员公署等单位工作,1986年从宝鸡市委办公室离休。

马艳卿是陕西汉中人,小时候,爷爷因看不起病去世,父亲也有病无钱医治。马艳卿作为5姊妹中的老大,帮母亲操持家务,天天去打猪草。长大后,她来到宝鸡工作,在宝鸡市粮食局帮助收购夏粮时,与刘国安相识,结为夫妻。

“解放前,人得了重病没钱看就只能等死。多亏共产党,让我们过上了好日子,穷日子、苦日子没了。现在条件好,看病国家还给报销,和以前比,一个天上一个地下。”马艳卿告诉记者,如今人人都过上了好日子,她的许多亲戚在农村盖了房,在城里也买了房,生活一家比一家幸福,这都要感谢党。

新冠肺炎疫情发生以来,马艳卿和丈夫每天都通过电视关注相关消息,当看到广大医务工作者及社会各界积极响应号召,义无反顾冲锋在疫情防控第一线时,就萌生了要为防疫尽一份力的想法。二人商议,决定各自向所在党组织捐款5万元。子女都非常支持老人的决定,马艳卿嘱咐女婿联系捐款,并要求一定满足他们的心愿。

“国家遇到疫情,好多人感染,年轻人去支援,我们年纪大了,捐点钱,替国家出点力。”马艳卿说,两个孩子都能养活自己,没必要给他们留钱,很多人比他们更需要。

工作人员双手捧着捐赠证书,恭敬地递到老人手中,老人脸上露出了幸福满足的笑容。

学习不放松常年做好事

两位老人的善举完全发自内心,他们在生活中,只要自己有能力,经常帮助别人。

刘国安在部队时工作作风过硬,特别是在解放大西北的战斗中,完成任务坚决,表现优异,多次立功受奖。马艳卿工作期间,也经常受到表彰奖励。

前几年,老两口看到媒体报道,我市一户家庭遭了火灾,就通过社区给受灾家庭捐款600元。

马艳卿是出了名的热心肠,他们所住的是老楼,没有物业管理,她就主动为本单元10户居民服务,义务上门收水电费、垃圾费。别人劝她,年龄大了休息一下,她总是说,年轻人有年轻人的事,她老了闲着呢,能做点事就多做点。她义务收电费长达20年,直到去年电表改造才停止。

“两位老人一直坚持读书学习,思想觉悟比较高,是我们辖区居民的好榜样。”杨红菊说,去年,他们到老人家送党员学习材料,看到刘国安手拿放大镜正在看书。马艳卿摔伤前,经常到社区参加组织生活。

“两位老人生活简朴,却拿出这么多钱捐赠,给我上了一堂生动的党课!”中山西路街道办事处工作人员薛佳说,看到老人用颤巍巍的双手掏出支票,郑重地交到工作人员手中时,现场的人都感动得流下了眼泪。