本期发布:

穿越千年的文明与礼仪之旅

游客被精致的车马饰所吸引

游客被精致的车马饰所吸引  车軎车辖构造精巧

车軎车辖构造精巧  西周时期的銮铃

西周时期的銮铃  游客参观导示图

游客参观导示图  种类繁多的车马饰

种类繁多的车马饰  车马器模型

车马器模型 文/图 毛丽娜

青铜车马器文物,不仅仅是古代交通工具的见证,更是当时社会礼仪制度的深刻反映。近日,笔者走进宝鸡青铜器博物院,在这里,一系列精心展出的青铜车马器,为我们揭开了西周时期车马文化的神秘面纱。

古代车马器种类繁多

走进宝鸡青铜器博物院,一系列现代化、科技化的展示手段,让参观者仿佛穿越回了西周时期,亲身感受那个时代的独特魅力。其中,西周车马器作为重要的展品,不仅展现了古人高超的工艺水平,更是西周礼仪与实用相结合的完美体现。

据宝鸡青铜器博物院工作人员郑苗介绍,西周时期,车马不仅是王公贵族出行的交通工具,更是社会等级和礼仪制度的象征。《王度记》中明确规定了不同身份人士驾车马的数量,如“天子驾六,诸侯驾五,卿驾四,大夫三,士二,庶人一”,这些规定具体展现了西周时期严格的等级制度。而宝鸡出土的青铜车马器,正是这一制度的实物见证。

车马器种类繁多,各司其职。郑苗介绍说,轭(è)是连接牲口与车辆的部件,传递拉力使车前行,它的出现大大提升了车辆的行驶效率 ;衡是车辕前端的横木,不仅平衡车身,还是安装驾具的关键;舆作为车身部分,用于承载人或货物,是乘客乘坐或货物放置的主要区域;辕则是控制车辆方向和前进的动力传递部件,其重要性不言而喻。

提到车马器名称,不得不提苏轼和苏辙这两位北宋时期的著名文学家。他们的名字与车马器有着不解之缘。我市中学教师强健说,宝鸡是苏轼的初仕之地,苏轼名字中的“轼”,是古代车厢前面用作扶手的横木,供乘车人在车子颠簸时抓扶,以保持身体平衡。而苏辙名字中的“辙”,则是指车轮压出的痕迹,即车辙。强健认为,苏洵对两个儿子的名字寓意深刻。“因为苏轼性格豪放,有点锋芒毕露,苏洵说:‘轼乎,吾惧汝之不外饰也。’意思是希望儿子要内敛。小儿子苏辙性格淡泊,深藏不露,取名辙,因它是车外之物,既无车之功,也无翻车之祸,‘处乎祸福之间’,希望小儿子能免于祸灾。”

除了轼和辙,车马器还包括轴、毂(gǔ)、軎(wèi)、辖等部件。这些部件看似简单,实则蕴含着古人卓越的智慧和高超的工艺。例如,轴的两端穿过毂,轴头上套着軎,轴头和軎又用辖连接,四个部件相互配合,才能保证轮子转动而不掉。

车饰华丽且彰显权责

西周时期的车马器不仅以其精巧的构造令人赞叹,车上的装饰也颇为讲究。走进展厅,各式各样的车饰琳琅满目,让人目不暇接。銮铃,是车衡和马轭上的部件,每当车行驶时,銮铃便发出清脆悦耳的声响,如同行车的伴奏,既增添了行车的节奏感,更彰显了车主的尊贵身份。《韩诗内传》云:“銮在衡,升车则马动,马动则銮鸣。”描述的就是这个场景。

据郑苗介绍,宝鸡青铜器博物院展出的名为“銮铃”的铜铃,是从宝鸡高新区马营镇旭光村三十一号墓中发掘出来的,现由宝鸡市考古研究所精心收藏。笔者看到,这件銮铃造型十分精巧。另一件引人注目的藏品是“火焰状镂孔銮铃”,它出土于渭滨区竹园沟弓鱼国墓地一号墓,其独特的火焰状镂孔设计,不仅美观大方,更透露出一种神秘而庄严的气息。

此外,“牛头车辖”和“虎首车辖”也是不可多得的珍品,它们均出土于竹园沟弓鱼国墓地十三号墓。这两件车饰分别以牛头和虎首为造型,形象生动、工艺精湛,不仅具有实用价值,更是车主身份和责任的象征。

除了这些独特的车铃和车辖,轴饰和辕饰也是西周车饰的重要组成部分。轴饰是加固车轴的承轮部分的构件。辕首饰,是装饰在辕头的铜件,郑苗介绍道,宝鸡茹家庄出土的一件辕首饰造型十分别致,一侧为浮雕兽面,另一侧是一个双手搂抱兽面的男子。

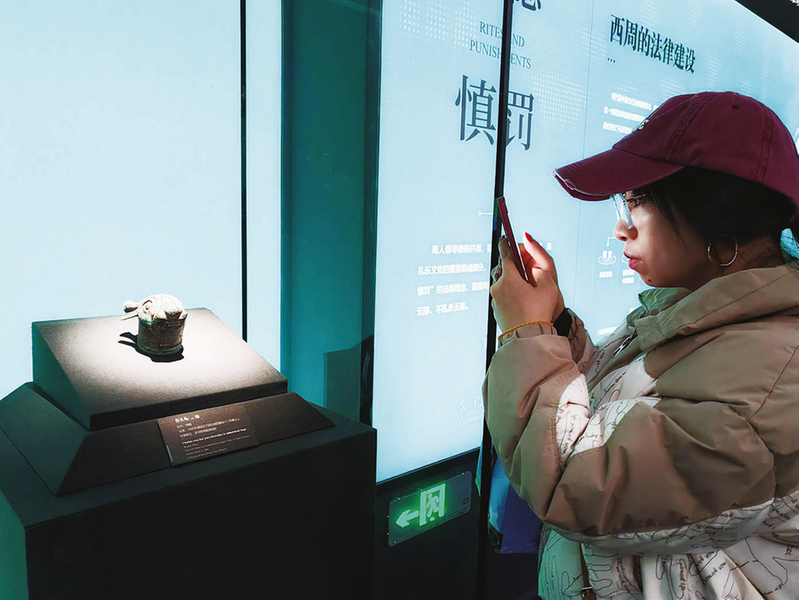

为了让游客更直观地了解西周车马器的使用场景和车饰的精美程度,宝鸡青铜器博物院经过提升改造,专门设置了车马器动态演示区域。在这里,游客可以通过电子触摸屏查看西周车马制的相关信息,包括车辆的结构、部件名称及作用、车上人物的具体分工等,直观感受西周车马行进、车饰华美的场景。随着手指轻点,屏幕上,四匹骏马拉车,负责驾车的驭手、车右(持戈或戟的攻击手)和车左(持弓箭的射手)协同作战,奔驰在西周大道上。

西周文明见证崇礼尚德

在宝鸡青铜器博物院内,一件件西周青铜车马器静静陈列,不仅承载着厚重的历史文化,更是西周崇礼尚德价值观的生动展现。

这些青铜器以其精湛的工艺和独特的文化内涵吸引了无数游客的目光。从銮铃的清脆声响到辕饰、轴饰的精美纹饰,每一处细节都透露出古人对美的极致追求和对实用功能的巧妙兼顾。游客们在这些青铜器前驻足观赏,无不赞叹古人的智慧与匠心。北京游客吕大鹏说:“这些车马器和车饰,不仅制作精美,还蕴含着深厚的文化内涵,让我对西周时期的礼仪制度有了更直观的认识。”另一位来自西安的游客王蕾则分享了自己的参观体验:“走进宝鸡青铜器博物院,沉浸式的参观体验,仿佛让人穿越时空回到了西周时代,这些精美的青铜器,每一件都惊艳无比,令人惊叹。”

如今,这些珍贵的文物在宝鸡青铜器博物院内静静诉说着过去的故事,向世人展示着那个时代的独特魅力。它们不仅让我们铭记历史,更激励着我们传承和弘扬中华优秀传统文化,让其在新时代焕发出新的光彩。