本期发布:

跨越300年 三份公文诉说宝鸡关学传承故事

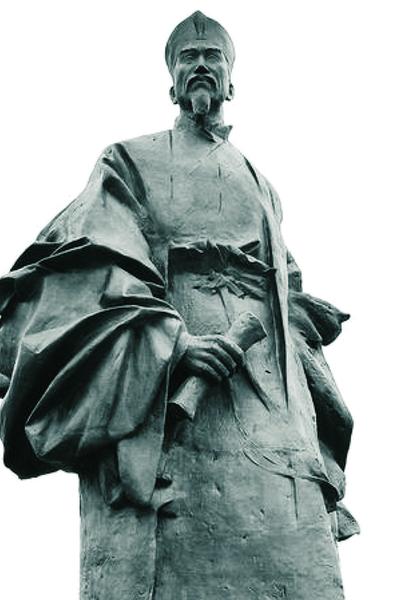

张载文化园中的张载雕塑

张载文化园中的张载雕塑  张载画像钥匙扣

张载画像钥匙扣  市档案馆工作人员介绍明代公文复印件

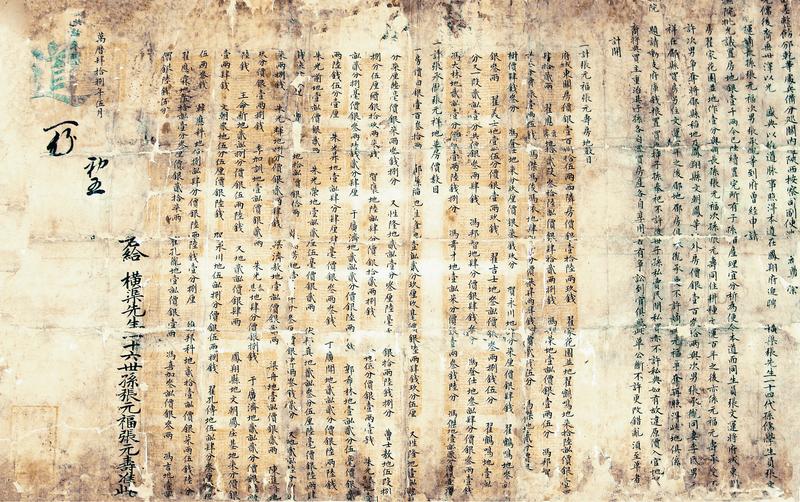

市档案馆工作人员介绍明代公文复印件  明代凤翔府公文

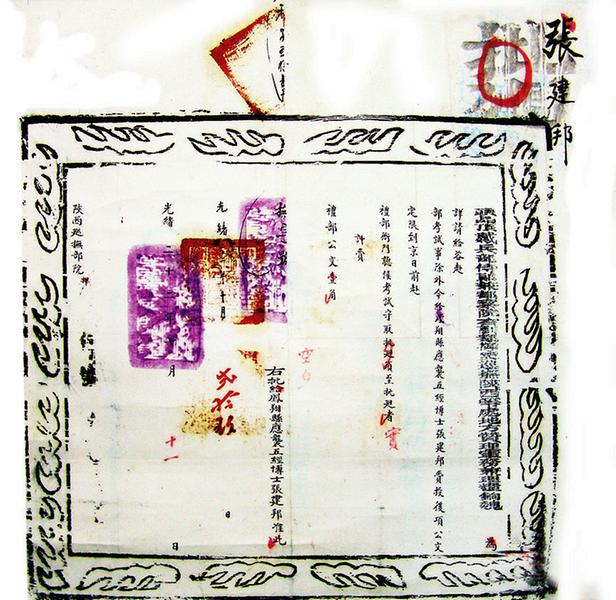

明代凤翔府公文  清代陕西巡抚部院公文

清代陕西巡抚部院公文  1920年的公文

1920年的公文 3月18日,记者在市档案馆举办的宝鸡市珍藏档案展中,看到三份与关学传承有关的公文档案,时间分别为明万历四十八年(1620年)、清光绪二十二年(1896年)以及1920年,三份公文的时间前后跨度达300年,这三份珍稀的公文档案是探究关学大儒张载后裔足迹、宝鸡地区关学传播的重要实物资料。

市档案馆副馆长闫海成说:“1988年6月28日,张载第二十七代孙、凤翔人张光谦向市档案馆捐献了这三份珍贵公文。市档案馆在筹备市珍藏档案展时,将这三份公文的原件进行复印、展陈,便于更多群众看到它们。”

这三份公文讲述了什么内容?它们背后又有哪些故事?近日,记者采访了张载后裔及专家学者,了解关学在宝鸡地区绵延不息的传承故事。

明代公文迎聘张载后裔

“你看,这份公文的落款时间为明万历四十八年五月,距今已有404年。它是目前市档案馆馆藏档案中年代最早的一件档案。内容讲的是明代凤翔知府沈自彰向抚院申请并获批准,动用库银一千两置买房地,迎聘张载第十四代孙张文运等5人回陕奉祀的事儿。”顺着市档案馆宣传编研科科长昌宁的介绍,记者看到了这件明代公文。

虽然历经400多年的沧桑岁月,但这份公文被保存得颇为完好。一张长1.66米、宽0.8米的黄色毛边纸上,写了1240余个楷体字,字迹清晰可辨,墨黑印红。在房地数目、银两数量等重要文字的地方,盖着印章,看起来十分严谨、周全。

这份公文是在什么情况下产生的?3月19日,宝鸡文理学院横渠书院院长、张载文化研究学者张波教授谈到,明万历四十六年,仰慕张载的沈自彰在凤翔府当知府,发现辖地内有张载墓、张载祠、张载故居,横渠书院也在,民间祭祀张载的活动也有,但当地却没有张载后裔,便设法打探张载后裔的踪迹。

彼时,沈自彰收到一封关中大儒冯从吾的来信,信里讲河北滦州有张载后裔,并有《滦州志》《横渠家谱》相佐证。于是,沈自彰请河北永平府知府帮助核查此事,经查河北滦州确实有张载后裔。原来,张载品高文博,学生遍布三秦,但一生皓首穷经,并无多少钱财留给后人。张载去世后,因生活贫困,其子张因随母亲回到了河南舅家,定居河南。元代时,蒙古统治者敕令张载五世孙张晋“赐第于燕,并食邑于滦”,于是张晋举家迁至河北滦州,在滦州繁衍生息。

得到了张载后裔的消息后,沈自彰便征询滦州张载后裔中德才兼备、颇为优秀的一支后裔的意见,询问其是否愿意迁回故居,延续祭祀、宣扬关学。张波说:“故事到这儿,便与这件公文衔接上了。明万历四十八年,沈自彰申请抚院并获批用库银置房地,在凤翔府迎聘张载后人。张载第十四代孙、儒学生员张文运回到陕西时,带着长孙张元福、次孙张元寿、三儿子张承胤、孙子张元祥,这便是公文中提到的5人。”

公文对房屋和田地进行了分配,张文运和张元福、张元寿耕居凤翔,张承胤、张元祥耕居眉县,房地不允许私自买卖、典当。自此,张载后裔中的一支便在凤翔、眉县生活下来,他们守张载祠、护张载墓,并在当地讲学,传播关学,使关学这棵大树在西府大地继续扎根生长、抽枝拔节。

清代公文催考五经博士

“第二件是清光绪二十二年的公文,陕西巡抚部院通知张载第二十四世孙、凤翔应袭五经博士张建邦,限期到京赴礼部考试。”在市档案馆工作人员的介绍下,记者见到了这份距今128年的清代公文。

这份公文较明代公文略小些,写在一张白色毛边纸上,长60厘米、宽59厘米,共计130余字,公文上加盖红色和紫色的印鉴,文字内容可以清晰辨认。文书里的“五经博士”是什么意思呢?

3月20日,记者采访了张载第二十七代孙、凤翔人张崇谦,他说:“‘五经’指的是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》五种儒家经典,五经博士是古代传授儒家经典的学官职位。古时,五经博士也是一种荣誉,不纳税、不服徭役,见七品以下官员不下跪,对四书五经有一定的解释权。五经博士由圣贤先儒的后裔承袭,但要经过考试才行。曾祖父张建邦后来赴京考试合格,承袭了五经博士一职。从明代公文中‘文运爷’到清代公文里的曾祖父张建邦,共有十位五经博士。”

张崇谦曾花精力和时间,搜集整理张载后裔中的五经博士,发现眉县的张载后裔中也曾有人担任五经博士。张崇谦解释,担任五经博士有一定的条件要求:品貌端正,身体不能有残缺;才学出众,须通过规定的考试;有一定经济条件可以赴京等。凤翔的张载后裔中一人患眼疾未能承袭,便由眉县的张载后裔承袭了五经博士。

此外,还有一件1920年的公文与张建邦有关,是一张允准张建邦承袭“奉祀官”的执照原件,落款时间为1920年10月28日,距今104年。这份公文为印刷品,看起来不大,长44厘米、宽40厘米,字数也不多,仅78个字,写在白色毛边纸上,加盖印鉴。

张波说:“从这件公文来看,1920年时的‘奉祀官’取代了清代‘五经博士’,新旧公文发给了同一个人。通过这两份公文,可以了解时代变迁时期,张载后裔的活动足迹以及发展情况。”

这三份公文历经战乱和沧海桑田,被张载后裔们世代相传、珍藏,才得以保存下来,张光谦曾将其藏在墙洞中避祸。张崇谦说:“如今,光谦大哥已辞世。凤翔的张载后裔有600多人,我们常通过这些公文的复印件,了解先祖足迹,感受绵延不断的关学传承之路。好好研习关学,继承先哲的品质,学习践行‘四为’‘六有’,是我们共同的精神追求。”

弘扬关学之风绵延日盛

品读这些公文档案,可以感受到人们对张载关学的重视。优秀的文化可以跨越时间的长河,至今,张载的“四为”“六有”依然影响、警醒着今人,并被越来越多的人所推崇。

闫海成说:“除过这三份档案,展览中还展出了清乾隆甲辰年《张子全书》、横渠先生画像等资料。展出这些与关学有关的资料,意在更大范围地宣传、推广关学,使萌发于这里的优秀文化,被更多人所了解、认识。有意愿观展的群众可拨打电话3261353预约,免费观展。此外,我们还尝试做了一批文创产品,如张载画像钥匙扣、关学名句卡包等,希望以更亲切的方式让群众接触到关学。”

春天,走进眉县张载文化园,明诚堂肃静安然,清风徐徐吹来。手持书卷、静默不语的张载雕像,衣衫向后飘拂,仿佛也行走在家乡的春风里。张载扬起的关学之风,不仅吹拂在史卷资料里,也吹拂在宝鸡人的生活中。

张载第二十八代孙张世敏曾在眉县张载祠工作了二十多年。近日,记者采访张世敏时,他说道:“我的孩子、孙子从小学二年级起,开始学习诵读横渠先生‘四为’‘六有’,大年初一这天要认真背诵。有些优秀的先祖家风事迹,我会及时讲给孩子们听,家人一起学习。如今,眉县西柿林村是张载后裔的聚居地之一,现有500多位村民姓张,关学对当地人的影响主要体现在个人品行修养、家风、民风上。”此外,张世敏还建起了家风馆,引来当地学生、群众、企业职工等参观学习。

如今,关学之风也吹拂在宝鸡的各个校园。目前,宝鸡文理学院横渠书院已开展横渠讲坛93期,邀请国内外优秀学者前来,为青年学子讲关学等优秀传统文化;成立了大学生社团正蒙学社,每周开展3次读书会,学子们通过品读关学典籍、交流读书心得,了解关学思想。同时开展一些丰富多彩的文化活动,宣传优秀传统文化。张波说:“关学的普及是一件任重道远的事儿,怎样转化让人们更容易接受和理解,同时又符合张载的核心思想,这并非易事,需要大家共同关注、参与。”