本期发布:

古村落里的老石碑

清湫村草莓试验示范基地的大棚

清湫村草莓试验示范基地的大棚  村上正在铺设柏油路

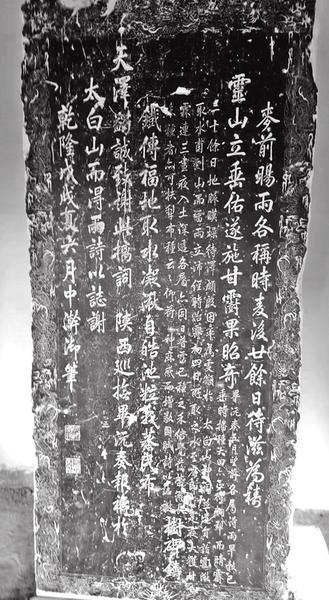

村上正在铺设柏油路  《誌谢碑》中的御笔诗

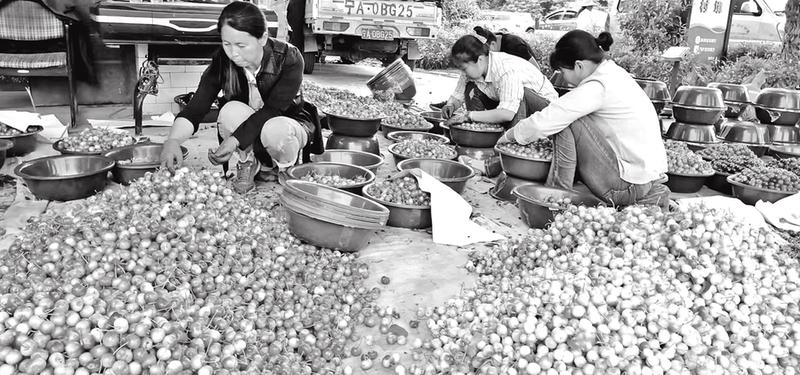

《誌谢碑》中的御笔诗  清湫村的樱桃喜获丰收

清湫村的樱桃喜获丰收 眉县槐芽镇清湫村,以仰韶文化著称,南临太白山,北临渭河,310国道从村子中间穿过。麦收前的田野是一幅美丽的油画!各家各户果园里的油桃、樱桃、桑葚,在微风中飘来淡淡的果香。清湫村中的两通石碑——乾隆《圣旨碑》、乾隆御笔《誌谢碑》,诉说着这个村庄几百年前的故事。

清乾隆帝怎么会在这里留下两通石碑?这个小村落又有着什么样的传奇故事?《誌谢碑》中的御笔诗

“麦前赐雨各称时,麦后廿余日待滋。为祷灵山立垂佑,遂施甘霖果昭奇……乾隆戊戌夏六月中瀚御笔。”5月29日,眉县槐芽镇槐西村党支部书记刘得存,指着矗立在村中的乾隆御笔《誌谢碑》上的文字,向笔者讲述了发生在这个小村落里的一段君臣齐心、百姓受益的传奇故事。

刘得存是村支书,也是一名历史文化爱好者。在他的带领下,笔者来到村子一片隆起的土台上,一座红墙蓝瓦的四合院展现眼前,这就是太白庙,它坐北向南,被称为上下山休整的驿站。院内,古柏刺楸高大参天,木槿长势繁茂。池边,杨柳依依,姿态娇柔。刘得存说,传说太白庙为春秋时期木匠祖师鲁班所修,这里也是古人祭祀太白山、举行祷雨活动的主要场所。历史上,许多文人墨客在此留下祈雨的足迹和墨迹,其中有北宋凤翔府苏轼、清代陕西巡抚毕沅祈雨的文字,尤为著名的就是乾隆御笔《誌谢碑》。

笔者看到两通古碑如今依然矗立祠中,以其斑驳的文字向人们述说着太白庙二百多年前的那一场祈祷。碑上的部分文字已风化磨损,依稀可辨识部分文字。刘得存介绍说,一通石碑是乾隆戊戌年,农历六月十二日颁布的圣旨碑,阐述了这次祈雨事件的前因后果,并对毕沅下达了“刻碑”旨意;另一通是毕沅根据这件书法刻成的御笔碑。两碑相互印证。

据记载,1778年5月小麦成熟前,陕西关中地区大旱,百姓愁苦,时任陕西巡抚毕沅十分焦急。因世传太白山神祠祈雨灵应,毕沅遂率下属一同祈雨。几天后,连下三天三夜的大雨,有了充足的雨水浇灌,秋作物生长无忧,官民普天同庆。毕沅呈奏折向乾隆帝报喜,乾隆帝十分欣慰,下了一道圣旨,令毕沅修建碑亭,并御笔亲书《誌谢诗》一首,要求毕沅将御制诗摹勒上石,供后人瞻仰传颂。毕沅根据这件书法刻成了御笔碑。

“这两通老碑已经历经二百多年的风雨,刻在石碑上的御笔誌谢诗,完整记录了那段历史故事,这两通老碑更是被村民视为珍宝。”清湫村退休教师李红义一边读其文字,一边抚其碑身,他对笔者说,他特别关注两通老碑的信息,2018年,在北京翰海秋季拍卖会现场,这件珍贵的乾隆御笔书法《誌谢碑》原文亮相后备受瞩目,在长达十分钟经过数十回合的竞争后,《誌谢碑》御笔手迹以966万元成交。李红义说,此次亮相的这件珍贵的乾隆御笔书法,则可以让那一段君臣为祈雨成功、解除旱情同庆同乐的历史故事更为鲜活地流传下去。

仰韶文化的独特遗存

1957年国家历史文物部门专业测定,清湫是仰韶文化遗址,这又为清湫村增添了丰富的文化资源和亮丽的旅游名片。

说到清湫村的由来,刘得存说,过去村中有太白庙,也是太白山的北大门。庙前有三个水池,与太白山上“三海”相应。池中水较深,虽无泉眼,但从来不干,长年向外流水。水清曰湫,故名清湫。《眉县志》上也有记载:“湫受太白池之支流,以清洌故名。”清湫,原是自然村,2018年7月合并后,现隶属于眉县槐芽镇槐西村。

“你往南看,那里就是‘清湫遗址’!”顺着刘得存的指引,笔者在槐芽镇西3公里处的渭水南岸台塬上,看到了清湫遗址碑,遗址为陕西省重点文物保护单位。公布单位陕西省人民政府,公布时间为1957年5月31日。

笔者看到,石碑碑面记载着清湫遗址属于新石器时代仰韶文化庙底沟类型,为居住村落遗址。随后,在村委会的文献资料上看到,遗址总面积24万平方米。从土壕断层看,灰坑密布,堆积最厚达6米以上,并有草拌泥火烧地面。文化层内含物主要是陶、石、骨器。石器、骨器均系磨制。另外,在清湫遗址上还出土有平底钵、浅腹盘、罐、盆、石斧等,这些反映了当时生产能力和水平的提高。

“清湫遗址,属众多仰韶文化遗存之一,也是仰韶文化的独特遗存。”李红义说道。

清湫村里的“莓”好时光

遗址、老碑皆为清湫村故事的一部分。除此之外,清湫村还被誉为宝鸡草莓第一村。

“我们村上主要种植大棚草莓,作为全市草莓种植大村,草莓种植面积3200多亩,有上千座大棚,年销售额已突破1亿元。”刘得存说。在清湫村草莓试验示范基地的大棚里,笔者看到一垄垄嫩绿的草莓秧沿着田垄一线铺开,村民王书堂正低头忙碌着,他笑着说,这两天草莓采摘已到了尾声,今年初草莓销路很好,不少游客前来体验采摘乐趣。

据介绍,村上种植草莓品种有红颜、章姬等奶油草莓和红玉、早红等普通草莓,因品种全、质量优,该村已成为远近闻名的草莓大村。此外,还种植了油桃、猕猴桃、甜瓜等。近年来,村上与西北农林科技大学合作设立了草莓试验示范基地,并成立了专家试验站。专家试验站的工作人员除了指导果农,还培育草莓新品种,初步估算能够促进农民亩均收入增加7000元以上。

除了与高校联手,向高校借智借力,村上也加强了自身的“造血”功能,先后投资260万元兴建了草莓苗脱毒组培室,实现了组培、驯化、销售一条龙服务。草莓产业链的健全,大幅提高了草莓种植效益,不但每年给村上带来不少于30万元的集体收益,还吸纳了周边劳动力就业,增加村民的经济收入。

这两天,刘得存又在忙着村上修路的事,2公里柏油路路基铺设已完成,再浇上沥青就完工了。“把致富路修到家门口,把好事、实事办到村民心坎上。”面对村上未来的发展,刘得存信心十足地说。