本期发布:

他给机器人关节加上润滑油

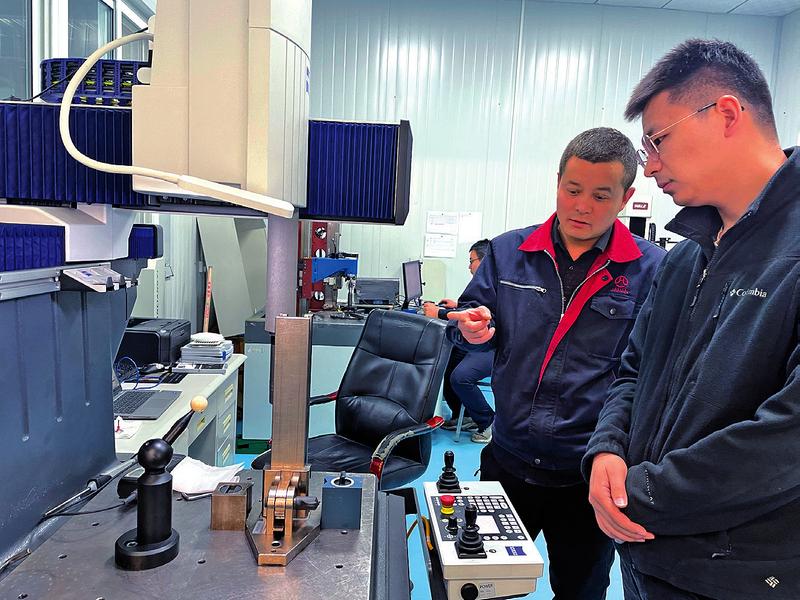

张宝军(左)和同事讨论技术难题

张宝军(左)和同事讨论技术难题 本报记者郑晔

机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”,机器人关节减速器是工业机器人最关键、最核心的零部件。机器人操作灵活不灵活、稳定不稳定,关键看关节减速器,因此,研发关节减速器,也被称为给机器人关节“加润滑油”。

在我市,凭借传统制造业的优势,涌现出一批在机器人及关键零部件产业领军的企业及技术人员。陕西六环智能装备科技有限公司高级技工张宝军,就凭借坚韧不拔、吃苦钻研的精神,七年磨一剑,和团队一道,研发出世界领先水平的机器人关节减速器,在我市机器人产业发展中,书写了一个新时代技工的辉煌一笔。结缘齿轮乐在其中

今年37岁的张宝军,早在20多年前便与齿轮结下了不解之缘。

2002年,张宝军考入渭阳技校,学习数控加工。别人眼里粗笨的机床,却让他着了迷。看着一个个金属块在他的操控下,变成大小、形状各不相同的零部件,再用到不同的机器上,他觉得像“变戏法”一样有趣。为了学到更多的加工技术,下课后,别的同学三五成群打游戏、聚会,他却守在机器前,一点一点学习操作技巧。每到寒暑假,他就主动联系企业当学徒,既赚了零花钱,又跟着师傅学了手艺。就这样,学习三年毕业时,张宝军已经是一名合格的数控加工技师了。

毕业后,为了生计,张宝军远赴广州打工。虽然收入不菲,但是不能和自己喜欢的齿轮打交道,内心的遗憾常常在深夜涌来,让他迷茫不已。两年后,他索性放弃高薪的工作,回到家乡,加入六环智能。重新站到机床的旁边,张宝军从车工到装配工,从零件加工到设备修理,生产的每一个环节都了然于胸,大家对这个不声不响、腿勤手快的小伙子赞扬有加。

一次攻关更是让年轻的张宝军脱颖而出。那是2010年,企业承接了一个旧机床改造的任务,有经验的师傅抽不开身,眼看无人应战,张宝军站了出来:“我试试!”旧机床改造是一个系统的大工程,接了任务后,张宝军不眠不休,查找旧机床的性能参数,绘制缺失的部件图纸,甚至动手加工需要更换的零部件,用两年时间,把一台接近报废的旧机床改造成一台精良的数控机床。如今,十多年过去了,这台机床还在正常使用中。

“这个小伙子有钻劲,能成事!”看到张宝军啃下了这块“硬骨头”,大家纷纷向他竖起了大拇指。跟随专家勇攀高峰

多年的实践,让张宝军成为数控加工领域的高手。然而,对于年轻的他来说,新的挑战才刚刚开始。

2015年,在国家科技进步二等奖获得者、陕西省有突出贡献专家、董事长王俊岭的力主下,六环智能开始向机器人产业进军,目标是研发新一代机器人关节减速器,打破日本等国家的技术封锁。

关节减速器是工业机器人三大核心部件之一,研发难度最大、成本比例最高。由于起步较晚,国内机器人关节减速器的研发缺乏关键技术,此前一直被国际巨头牢牢“卡住了脖子”。其中,日本的纳博垄断RV减速器行业长达40年,全球市场占有率一度超过90%。“减速器能否国产,是工业机器人能否实现国产的关键。”“关节减速器的国产化,将快速带动汽车制造、数控机床、工业机器人、新能源电机等高端制造产业高质量发展。”听着王俊岭充满激情地描绘行业前景,张宝军义无反顾地加入研发团队。

在这个全新的领域,没有技术,没有加工设备,一切都得从零开始摸索。在王俊岭的带领下,整整7年时间,企业每年投入600多万元,进行“背水一战”式的研发。

研发机器人关节减速器所需的产品对间隙、刚度、耐用度要求非常高,进口一台专用机床需要1000多万元。为了节约成本,王俊岭给出图纸,由张宝军带领团队试制专用机床。他们买来旧机床,借助机身做精细化改造,设计磨头,通过三次大规模改造,不断提升加工精度,不仅大大降低了加工成本,这台经过三次改造后的旧机床,神奇地拥有了“超能力”,最小可加工直径80毫米的齿轮,制造精度达到0.001㎜,仅相当于头发丝的五十分之一。

有了自己的设备,六环智能如鱼得水,围绕新型传动、机器人关节减速器、高端机床设备,自主研发了一系列关键技术,并通过高精度生产、全过程控制、无尘化装配,创新试生产出车齿机、滚齿机、磨齿机、珩齿机等精密机床,试制出一批高精度、高刚度、无侧隙行星减速器。这些技术的成功研发和转化量产,填补了世界精密传动技术领域空白。

经过辛勤努力,最终张宝军等人研发出世界领先水平的机器人关节减速器。

多年来,张宝军带领团队,每年攻关科研项目20多项,不仅为企业储备了发展动能,也为我市机器人及关键零部件产业注入了不竭的动力。他也荣获了“宝鸡市科技进步三等奖”,被授予“渭滨工匠”“宝鸡市劳动模范”等荣誉称号。“在我们的研发队伍中,我的学历最低,但是,我一直用吃苦精神提升自己,争取用自己的技术为行业发展作出一些贡献。”张宝军说。