本期发布:

为宝鸡人营造绿色生活空间

○市第十三次党代会提出,我市要积极开展绿色建筑创建,不断优化生态空间。

○作为绿色建筑的一种,装配式建筑碳排放量降低35%以上,主体建筑材料85%以上可实现回收再利用。

○仅2021年,我市新开工的装配式建筑项目就达到53个,总面积110.66万平方米,占全市新建建筑的20.3%。

○三年来,我市已在全市13个县区(包括宝鸡高新区)开展既有建筑能效改造,共计372万平方米的建筑物都穿上了“厚棉袄”。

○改造前的既有建筑,普遍使用的是传统建筑材料如水泥、砂浆、空心砖等,这些材料节能差,保温绝热效果较低,改造后,建筑能效普遍提升30%以上。

源头上绿色把控

从获评国家生态园林城市到荣获联合国人居奖,宝鸡越来越绿,这不仅是生态的福祉,也是技术的功劳。近年来,我市不断加大绿色建筑推广力度和绿色建造推行力度。

何谓绿色建筑?市建筑节能和勘察设计服务中心主任王文生告诉记者:绿色建筑是指建筑物在全寿命周期内,最大限度地节能、节地、节水、节材,保护环境减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。

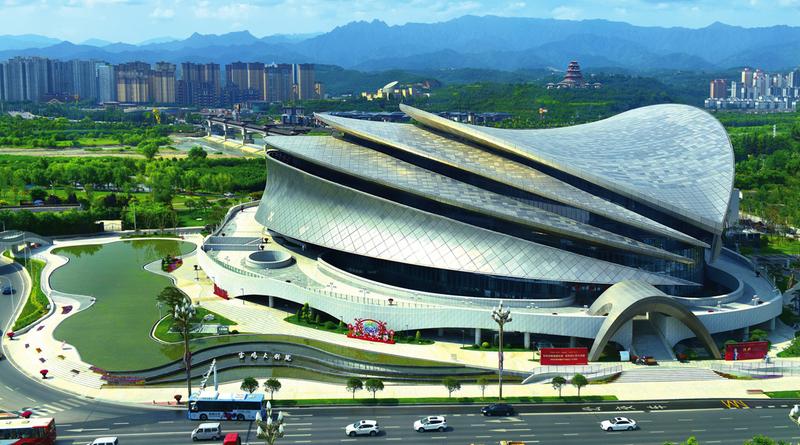

这么说或许不够直观,实际上,宝鸡人耳熟能详的宝鸡大剧院就是绿色建筑的代表。2020年10月,备受人们关注的“九艺节”在宝鸡召开,新建的宝鸡大剧院是“九艺节”的主场馆之一。“这个项目从设计、材料、施工都按照绿色建筑的标准,特别是绿色环保的钛材屋顶流线型弧顶在节能、采光等方面均有可圈可点之处,是我市绿色建筑发展倡导的一个方向。”王文生告诉记者,传统施工大都采取现场浇筑,不仅浪费严重,而且噪音大,不符合环保的要求。像宝鸡大剧院这样采取装配式施工后,现场开挖、地下浇筑与场外钢结构建设同时进行,不仅施工速度快,施工现场对环境的污染也降到了最低。

除了对宝鸡大剧院这样的公共建筑按照绿色建筑的标准打造之外,这两年,我市也不遗余力,在居民住宅中推广绿色建筑。其中,按照三星级绿色建筑标准设计、施工的蟠龙˙观山堂,整体采用装配式钢结构方式建造,据测算,节能率达到75.6%。市建筑能效提升工作领导小组办公室负责人周琳介绍,和传统钢筋混凝土结构的住宅相比较,这个住宅小区碳排放量降低35%以上,建筑工期缩短50%以上,减少粉尘和建筑垃圾达80%以上,主体建筑材料85%以上可实现回收再利用。

新技术、新材料、新工艺、施工绿色和智能建造——从设计、施工、材料到使用,全寿命周期的绿色建筑,已经成为我市建筑升级的方向。以装配式建筑为例,仅2021年,我市新开工的装配式建筑项目就达到53个,总面积110.66万平方米,占全市新建建筑的20.3%。

改造中节能提升

“绿色”不是新建建筑的“专利”,既有建筑也在不断向新理念靠拢。

位于市区姜谭路的百合花城小区,就刚刚进行完一场“绿色革命”。“你敲敲我们这墙面,加了足足6厘米厚的保温板,是不是和普通墙面不一样了?”采访中,住在3号楼的张大妈热情地向记者介绍自己小区的新变化。她说,自打去年冬天加装了保温板后,取暖温度增加了3℃-4℃,家里一下子变得暖和了。“整栋楼就像穿上了一层‘厚棉袄’,不仅冬天不冷了,夏天还凉快,家里的空调估计该‘下岗’了。”张大妈快言快语地说。

张大妈所说的加装保温板,实际上就是我市对既有建筑节能改造的一个方面。正在现场进行施工验收的杨师傅告诉记者,加装保温板听上去简单,实际上从清理楼面、打磨、覆盖网格布、上抗裂砂浆到打磨、粉刷涂料,整整需要八道工序,改造后,建筑物的保温绝热性能大大增加。此外,安装使用中空材料的窗户、使用防反射的节能玻璃等,都可以使得房间冬季冷空气不易进来,夏季热空气不易进来,达到环保节能的效果。“说白了,就是通过各种方法提高能效,减少排放。”杨师傅说。

资料显示,夏天每少开空调1小时,就能减少0.621kg的碳排放量。要想让市民少开空调,就要对建筑物进行合理改造。既有建筑节能改造是清洁取暖城市建设的重点内容之一。2019年,我市被列入清洁取暖试点城市后,在对既有建筑现状摸底调查的基础上,建立了动态项目库,编制了既有建筑节能改造实施方案,对2012年以前建成的,具有节能改造价值的城区、县城和城乡接合部、农村既有建筑实施外围护结构节能改造,推动建筑能效提升。王文生告诉记者,改造前的“既有建筑”,普遍使用的是传统建筑材料如水泥、砂浆、空心砖等,这些材料节能差,保温绝热效果较低。改造后,建筑能效普遍提升30%以上。

据了解,三年来,我市已在全市13个县区(包括宝鸡高新区)开展既有建筑能效改造,包括百合花城小区、陈仓园一区在内的城市小区以及陇县西沟村、太白县百合小区等共计372万平方米的建筑物都穿上了“厚棉袄”,大大降低了能源消耗。

发展出绿色智能

在不久前召开的市第十三次党代会上,市委书记杨广亭提出,未来五年乃至更长一段时间,我市要积极开展绿色建筑创建,不断优化生态空间,为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献宝鸡力量。由此可以看出,推广绿色建筑,不仅是我市实现高质量发展的需要,更是推进生态文明、维护能源安全的现实需要。“虽然和以前相比,我市绿色建筑比例不断增加,但和真正意义上的绿色建筑相比,还有一定的差距。”记者从市能效办了解到,除了政府引导外,很多商业楼盘只是在外墙外保温、中水处理系统或者增加绿化面积等方面做出了一些尝试,严格地说,只是和“绿色”沾边而已。究其原因,首先是绿色建筑一次性投资比较大,且后期收益较低;其次,技术不到位和配套材料跟不上,也使得大多数开发企业对绿色建筑停留在口头拥护阶段。

推广绿色建筑需要全产业链的配合。就拿材料来说,要从源头把关,建设配套的本土建筑构件生产企业。有了大量的集中生产的建筑构件,运到工地后直接焊接联结,一座座“钢楼”就这样拔地而起,相比传统钢筋混凝土结构,污染排放降低50%左右。采访中记者了解到,我市在产业链条上“描线落针”,已培育装配式部品部件企业4家,覆盖装配式建筑生产、加工、施工、装饰装修等多个环节,装配式建筑全产业链产业体系已初步形成。

“相比建筑外表的‘高’和‘大’,绿色、生态、智慧、低碳方向发展更为重要。”王文生说,下一步,我市还将不断提升配套率,提高绿色建筑的建设比重,为推动经济社会发展全面绿色转型作出积极的贡献。