本期发布:

赓续人文根脉彰显时代精神

建设中的秦公一号大墓保护展示大厅

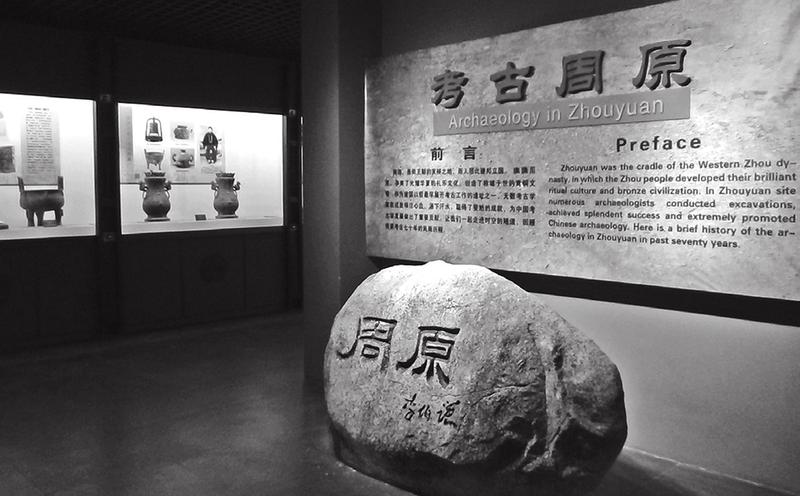

建设中的秦公一号大墓保护展示大厅  宝鸡周原博物院“考古周原”展厅

宝鸡周原博物院“考古周原”展厅 本报记者祝嘉

上月,国家文物局印发《大遗址保护利用“十四五”规划》(以下简称《规划》),安排部署了“十四五”期间大遗址保护利用工作,并公布了纳入《规划》的大遗址名单,我市周原遗址、秦雍城遗址名列其中。

作为周秦文化的重要源头,我市周原遗址、秦雍城遗址何以入列国家“盘子”;未来,这两处遗址又将如何实现有效保护和合理利用?

提到周、秦,宝鸡绝对是一个绕不过的地方。从公元前12世纪末至公元前11世纪初,周人首领古公亶父率领族人迁至周原,在此营筑城郭、宫殿、宗庙、房屋,为周王朝的建立和周文化的形成奠定了基础。从德公元年(公元前677年)至献公二年(公元前383年),雍城一直是秦国的政治、经济、军事、文化中心,在秦人的发展壮大历程中留下了浓墨重彩的一笔。

周原北依岐山、南临渭水、东起漆水、西到千水,东西长约70千米,南北宽约20千米,遗址核心区主要有召陈西周大型建筑(宫殿)遗址、凤雏甲组宫殿(宗庙)遗址、云塘大型建筑基址和制骨作坊遗址、齐家石器作坊遗址、齐家“四车道”路面遗址、李家铸铜作坊遗址、刘家墓葬遗址、流龙嘴制陶作坊遗址、庄白一号窖藏遗址、董家一号窖藏遗址等。据初步统计,遗址共出土各类文物3.8万余件,其中鼎、簋、鬲、觥、尊、盘、豆、罐等器物3000多件。

秦雍城遗址北枕岍山、南临雍水、西倚灵山、东接广袤的关中平原,总面积近50万平方米。遗址内遗存分布众多、类型丰富,按照遗存分布和埋藏规律可大致分为北部城址区、中部国人墓区和南部秦公陵园区、城址外其他遗址区四大区域。其中,宗庙遗址是现已发现的先秦时期与文献记载相符合的国君宗庙,市场遗址是目前所见先秦时期的唯一实例,凌阴遗址是首次发掘的先秦时期最早的凌阴遗迹,秦公陵园是迄今发现的规模最大、布局形制最完备的先秦时期诸侯国国君陵园。

上世纪80年代,周原遗址、秦雍城遗址先后被国务院确定为第二批、第三批全国重点文物保护单位,今年10月,又同时入选“百年百大考古发现”,此次同时跻身国家专项规划,充分体现出两处遗址重要的历史地位。

周原遗址、秦雍城遗址不仅留下了先民奋进的足迹,更蕴藏了古人智慧的结晶。

“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”这是孔子对周王朝和周文化的评价。周原遗址涵盖了农业立国、西周都城、天文学开端、华夏姓氏起源、手工业集聚地、建筑艺术等周文化的核心要素,特别是出土了数千件西周青铜器,器型之大、造型之美、重器之多、铭文之重要均为世界罕见。这些青铜器不仅集中反映了西周时期的艺术成就,更铭记了西周时期的历史事件,为后世研究这一时期的历史文化提供了重要依据。

秦献公东迁栎阳后,雍城虽然逐渐失去政治中心地位,但作为故都,秦人的陵寝及宗庙仍在此地,包括始皇加冕在内的许多重要祭祀典礼也仍在此举行。秦雍城遗址的发现,印证了《史记》有关秦人早期历史记载的真实性,填补了从西周到秦早期历史研究中的空白,对于探讨、认识秦文化的渊源、流变具有重大意义,通过对秦雍城遗址的了解,可以真切感受到秦文化的内涵与精神。

此次《规划》的出台,旨在更好统筹保护与利用、保护与发展的时代需求,发挥大遗址在传承中华优秀传统文化中的重要作用。其中提到,让陈列在广阔大地上的遗产“活起来”。近年来,我市不断探索创新方式方法,让包括周原遗址、秦雍城遗址在内的历史文化资源,成为赓续人文根脉、彰显时代精神的载体。而纳入国家“盘子”后,周原遗址、秦雍城遗址的保护利用综合能力和整体水平将进一步提升。

围绕周原遗址的保护利用,我市已编制完成《周原遗址保护总体规划(2021-2035)》,在遵从真实性、完整性等原则基础上,分期进行遗址展示。近期将展示大型建筑基址,包括对召陈遗址中规模较大、保存较好的三处建筑基址,以及凤雏遗址中的四合院式建筑基址进行复原展示,在云塘——齐镇遗址建设保护棚罩和步行回廊,运用虚拟技术,使真实场景与虚拟场景相结合,全方位、立体式再现遗址原貌。中远期还将围绕齐家、庄白遗址进行手工作坊遗址展示,围绕刘家遗址等进行墓葬展示,由点及面形成周原遗址大格局。

我市按照“一体两翼四片区”的规划,推进秦雍城遗址的保护和展示。以秦雍城遗址整体为主体,展示“国家都城”的城市规划、宫庙建筑和贵族陵园;以城址区和秦公陵园区为两翼,展示都城及其组成部分的格局;同时,打造马家庄宫庙建筑遗址展示区、水系城防遗址展示区、姚家岗宫殿建筑展示区、秦公一号大墓展示区,重点突出构成都城遗址的各类要素,逐步建成特色鲜明、主题突出、生态环境良好的考古遗址公园。