本期发布:

秦陇山中辟坦途

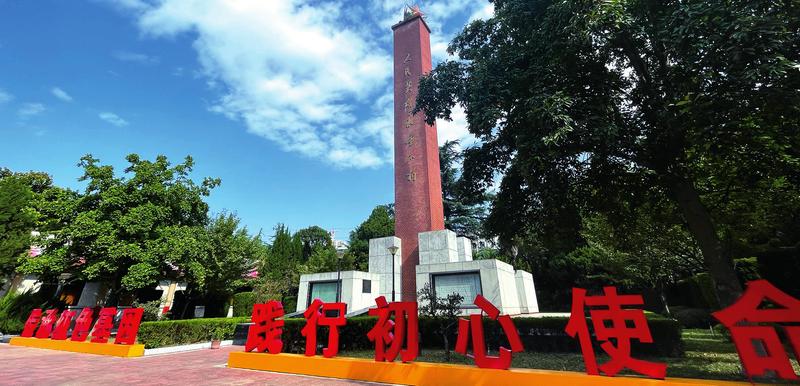

矗立在宝天铁路旁的宝天铁路烈士纪念碑

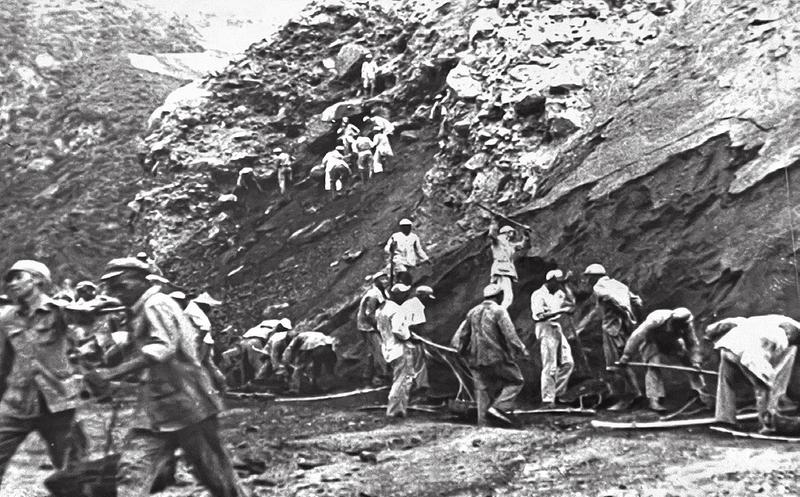

矗立在宝天铁路旁的宝天铁路烈士纪念碑  战士们斗志昂扬,干劲冲天,修建宝天铁路。(资料图)

战士们斗志昂扬,干劲冲天,修建宝天铁路。(资料图)  扫码阅读“宝鸡日报大型全媒体采访行动——行走西秦大地重温百年党史”系列报道

扫码阅读“宝鸡日报大型全媒体采访行动——行走西秦大地重温百年党史”系列报道 本报记者郑晔

走过人声鼎沸的宝鸡经二路,走进风光旖旎的炎帝园,有一处闹中取静的纪念馆,背靠宝天铁路,远眺滔滔渭水,每当陇海线火车路过时,司机们就不约而同地鸣响汽笛,以示对英烈的缅怀。

这座纪念馆,是为了纪念中国人民解放军修建宝天铁路的卓著功勋、悼念施工中光荣牺牲的烈士修建的;这声声悠长的汽笛,是对先辈伟大精神的继承和缅怀,把人们的思绪带到了那艰苦卓绝的光辉岁月。

决策

宝天铁路起自宝鸡止于天水,全长153公里,沿线人烟稀少,沟壑纵横,南临湍急的渭河,西穿险峻的秦岭,地质结构十分复杂。

二十世纪三十年代末,宝天铁路始建。腐败无能的国民党政府耗费了大量的人力、物力、财力,前后修建7年,终因建设质量低劣,铁路虽勉强通车,却时通时停,被讽喻为西北干线上的“盲肠”。当时的民谣曾这样传唱:“宝天路,瞎胡闹,不塌方,就掉道,什么时间开?站长也不知道。”新中国成立前夕,国民党军队为了阻止解放军西进,将宝鸡至林家村一线破坏,并将东沟以西的14座桥涵炸毁,致使宝天铁路全线瘫痪。

1949年10月,新中国刚刚诞生,百废待兴,当年12月,毛主席发出了“人民军队要参加国家经济建设”的号召。时任西北军政委员会主席的彭德怀,把军队从事经济建设的首要目标选定在修建宝天铁路上。报经中央批准后,彭德怀调兵遣将,揭开了重新修建宝天铁路的序幕。

1950年初,中国人民解放军第十九兵团和陕西军区所辖部队共5万余精锐之师,奉命修建宝天铁路。这是人民解放军参加国家经济建设史上的第一个重大工程,也是新中国开发大西北的第一个伟大创举。

鏖战

1950年春,中国人民解放军第十九兵团六十四军和陕西省军区部队在参加解放大西北诸多战役后,奉命移师秦陇山地、渭河两岸,开始修建宝天铁路。

作为陇海线的控制性工程,宝天铁路仅隧道就打了120多座,修建难度无法想象。5万余人民子弟兵克服沿线环境艰苦、房屋奇缺、运输阻塞、不谙修建技术等重重困难,奋战8个月,全线完成土石方400余万方。

天塌地陷何所惧,甘洒热血写春秋。巨石挡道,无畏的战士们硬是用杠撬肩扛把巨石推下山崖;山洪暴发,泥石俱下,572团战士奋不顾身抢修被掩埋的铁道;与自然天险作斗争,573团战士用绳索捆住身子,在悬崖峭壁上打炮眼;战斗在云山雾海,576团9连在令人头晕目眩的半山腰上施工;571团不畏艰难险阻,昼夜施工,胜利完成了85公里处长达200米、深达15米的大垫方……筑路战士斗酷暑、战严寒,夯实每一寸路基,不仅为尽快修复宝天线打下了良好基础,也为提前修通天水兰州线创造了有利条件。

1950年初冬,在宝天线工程即将竣工时,抗美援朝战争爆发,部队奉命撤离工地,开赴抗美援朝前线。年底,西北军政委员会制定了《西北区1951年动员民工修建铁路实施方案》,提出1951年内宝天铁路畅通,天水兰州线的天水至甘谷段通车。施工实行社会救济、以工代赈,共动员组织31222名民工,历经7个月,任务完成,宝天线通车。

宝天铁路通车后,1951年6月,铁道兵团组织4000余人开赴宝鸡,参加宝天铁路一期改建工程。1954年7月,改建工程结束。改建后,宝天铁路质量得到提高,全段列车运行时间由解放初期的12小时缩短为5至6小时,运输能力由80万吨提高到200万吨。

由于宝天铁路沿线地质复杂,加之渭河水流湍急,流向不定,滑坡、崩塌、坠石、泥石流、路堤变形、隧道坍塌、河岸冲刷等病害仍时有发生。1955年1月,宝天铁路实施第二次改造工程,历时3年,于1958年结束。

三次修建后,宝天铁路全面建成通车,对于发展大西北经济、巩固国防和民族团结都具有极其重要的战略意义。

智慧

91岁的杨清元老人是中国人民解放军第十九兵团的一名战士。1950年,他参军不久,就成为宝天铁路筑路大军中的一员。如今的他,虽然已经满头白发,但依然腰板挺直,思维敏捷。他回忆说,在这场特殊的战斗中,人民子弟兵克服重重困难,发扬人民军队的优良传统,凭借一腔爱国热血,劈山填沟,战天斗地,仅靠铁肩双手贯通了陇海铁路,使祖国的东西大动脉真正得以畅通。“建设期间,大家还响应号召,充分发挥集体智慧,改进工具,创造发明,诞生了很多新技术,加快了工程进度。”说到这里,杨老竖起了大拇指。

在宝天铁路英烈纪念馆,一张张黑白照片记录了人民解放军披荆斩棘、攻坚克险,鏖战在秦陇崇山峻岭中的英姿。随着纪念馆主任赵民权的讲解,筑路大军面对炎炎烈日、倾盆大雨、山体崩塌,以苦为乐,斗志昂扬,在苦干中学会巧干、在劳动中改进技术创造发明的情景浮现在人们眼前。

“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”。施工中,军直炮兵团6连战士定期召开诸葛亮会,研究出“拐弯炸法”,专炸料姜石,效率提高数倍;64军政治部副主任焦迁尧创造设计出“自动倒土木斗”,四等英雄杨武泉发明的“木轮平车”,因省力和效率高而深受大家欢迎;过去从低处往高处运土,只能担挑,大家在施工中创造出“滑车运土法”,不仅省力,而且工效倍增;574团机枪连一排战士刘巨柱发明改进了“高线运料车”,战士单文升发明出“自动流土沟”,576团团支书雷志强发明出“自动循环倒土车”,576团创造的“平车入洞运土法”用起来省力气,而且效率高,土办法解决了大问题。

战士们绞尽脑汁,刻苦钻研,不断改进施工工具,一项项技术革新和发明创造大大提高了施工效率,这个曾使人望而生畏的浩大工程,硬是被英勇无敌的人民解放军光荣完成。

缅怀

在这场战天斗地的伟大建设中,仅六十四军建制内就有533位战士负伤累病,56名战士献出了年轻的生命。

1952年初,时任中共中央西北局书记、西北军政委员会副主席、代主席的习仲勋同志得知宝天铁路建成,要在宝鸡修建纪念碑的消息后,激动不已。应修建者之约,他欣然提笔书写了“功在西北、永志不忘”八个大字,作为纪念碑的题词。

1952年12月7日,宝天铁路烈士纪念碑在宝鸡市南关宝天铁路南侧落成。曾任西北军政委员会主席、时任中国人民志愿军总司令的彭德怀,在朝鲜战场指挥所为纪念碑题词:“中国人民解放战争历时二十二年,战争方罢即进行工业、农业、交通等各项大建设。我西北人民解放军第六十四军于一九五零年春即从事修筑工程艰巨的宝天铁路,竟于是年秋基本完成,当严冬寒风凛冽之际,又进军朝鲜参与抗美援朝战争,这些伟大而光荣的事业,中国人民将永志不忘。”

1986年,宝天铁路英烈纪念馆正式落成之时,时任中共中央政治局委员、中央书记处书记的习仲勋为纪念馆题写馆名。

70多年来,人们没有忘记这些为新中国建设付出鲜血乃至生命的先辈。每一年,都有全国各地尤其是甘肃、山西等地的各界人士来这里祭拜瞻仰,接受思想洗礼,特别是清明节前后,中小学生、军人等团体在纪念碑下,开展爱国主义教育,继承先辈遗志,积极投身轰轰烈烈的新时代建设中。

时光荏苒,如今,宝天铁路沿线旧貌换新颜,电气化列车已替代了昔日的蒸汽机车,但浸润着中国人民解放军指战员汗水和烈士鲜血的路基和道砟,历经风雨沧桑依旧坚如磐石,像一条钢铁长城,与古老的万里长城并行,不断向大西北腹地延伸……