本期发布:

西戢村里的故事

周朝的兵器库曾在这里

戢,为古兵器之一,又有聚集藏纳之意。《诗经·周颂》里有“载戢干戈,载櫜弓矢”的诗句,意思就是要把刀枪弓箭这些东西都收起来,我们再也不打仗了。

生活在这里的村民,一直认为他们的村庄曾经是周武王的兵器库。在村庄的传说里,武王伐纣班师回到周原,所有的兵器都在这里集中封存,从此天下进入了长久的和平时期。虽然史籍上找不到相应的记载,但这个代代相传的故事也许并不是空穴来风。

当时,作为商的诸侯国的周,除了相当于现在卫戍部队的部分专业部队之外,大部分兵源来自于平民。这些生活在周原的平民,平时生产,战时出征,而他们是没有资格拥有兵器的。一旦响应诸侯的征集出战,诸侯就会把作为战备物资的兵器分发给他们,战后还要全部归还。所以,作为西方大诸侯的周,必须有一个生产、储存武器的地方,戢武与周王室之都之间相距5公里,恰恰可以满足应对突发战争时,快速集结的要求。戢武这个村名,实际上也证实了这里曾作为周武器库的可能。

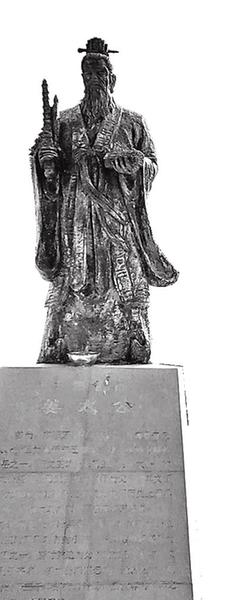

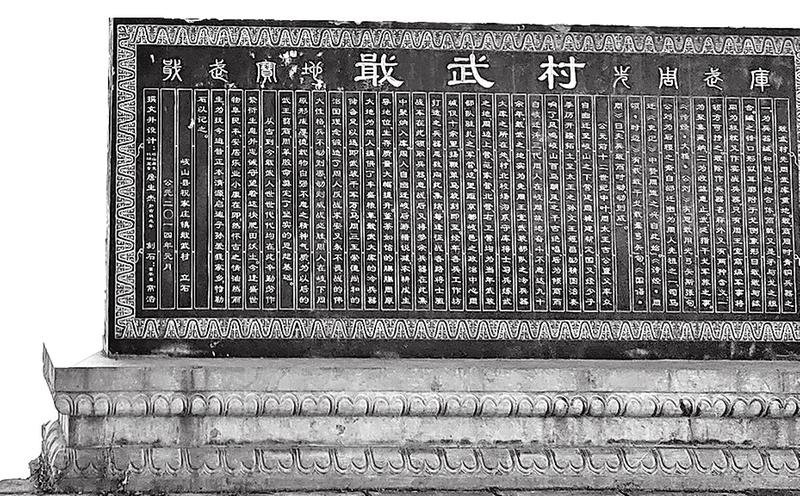

在村里的文化广场上可以看到,冷兵器雕塑、姜子牙雕像、西周战车彩绘、猎猎招展的“周”字大旗……无不彰显这个村庄古时的特殊“身份”。特别是广场正后方一面彩绘文化墙上,绘有西周战车,四匹健壮的马儿一字排开,拉着一辆华美战车,旁边附有《诗经·小雅·六月》:“六月栖栖,戎车既饬。四牡骙骙,载是常服。”为了让村民和游客看懂,制作者还细心地翻译了这首诗歌,描绘了西周人作战的场景。另外,广场旁还修建了村文化馆,里面有一些文字介绍,如《周公始祖暨周王朝世系简图》《商周青铜冷兵器》等,详细介绍了周人,以及西周时期的军事力量。村民们一边在广场上锻炼,一边观看雕塑和知识介绍,便会对他们的村庄多几分了解。原来,他们的村庄在西周时期就有如此显赫的历史,更重要的是,它传达着息战、和平、美好的文化信息。

那段刻骨铭心的故事

在西戢村南东组的一户人家,记者看到这家门口悬挂着“光荣烈属”蓝牌。村民说,这是73年前在淮海战役中慷慨就义的党员烈士周可任的老家。

周可任的胞弟周可兴向记者讲述了那段刻骨铭心的故事。时间回到那个战火纷飞的年代,热血青年周可任在上学期间,参加了党的外围组织“西北民青”,后来因成绩优异考入河南大学文史系,在学好专业课的同时不忘投身到党领导下的学生运动。在中共汴郑地下工委领导下,他秘密建立起新民主主义研究小组。周可任在河南从事地下革命活动期间遭到通缉,他连夜跑回岐山老家躲避。

这段时间,他在村里继续宣传革命与进步思想。还没在家里待多久,国民党已发出对他的通缉令,周可任被迫匆匆离家。周可兴说,谁也没想到大哥这一走,就再也没有回来。

1947年9月3日,周可任在开封加入中共地下党,被派往唐河从事党的秘密工作,化名周重远。在离开开封之前,他连夜写了十几封家书,交给开封的战友,并嘱咐他们按年份分次邮寄家中。一直到1962年,周家接到了周可任被中国人民解放军总政治部追认为“革命烈士”的通知,才知道原来在1948年底,周可任就牺牲了。

随后在组织的调查中得知,1947年底周可任参加刘邓大军,任中原野战军十纵二十八旅协理员兼宣传队长。淮海战役打响后的1948年12月9日,部队连夜转移。周可任因受伤没办法和大部队一起走,就留在一户村民家中。当天晚上,国民党军队并没有进入村庄。第二天早上,周可任带着行李追赶宣传队,刚出村不久就遇到国民党的队伍,面对敌人的刑讯逼供、软硬兼施,周可任宁死不屈,最终他被敌人活埋,时年23岁。

兰州大学离休教授赵俪生曾是周可任的老师,1939年到1941年冬,赵俪生在陕西乾县中学担任英语教员,他作为周可任的班主任,与之关系密切。2003年,赵俪生写了一段回忆资料:“1949年春天,我正在济南工作,接到人民解放军第二野战军政治部寄给我一封信,通知我的学生周可任同志在河南泌阳县被白崇禧部匪军杀害。”

两枚勋章背后的故事

周可兴说,除了自己的哥哥,父亲也是一名地下共产党员。说起自己的父亲,他一下陷入了沉思中。1985年春末的一个傍晚,周可兴的父亲周生棠因年迈,身体每况愈下。周可兴从市里返回家中看望父亲时,父亲便拉着他的手,说要告诉他一件很重要的事,只见父亲奋力起身,艰难地挪到屋里柜子前,在里面翻出一个手帕包,一层一层打开之后,是两枚勋章,一枚上有“人民功臣”,另一枚上有“解放西北纪念章”,落款都是西北军政委员会颁,后面则是“1950”。

这是他们第一次见到父亲手中的勋章,父亲拉过他的手,给他讲起了之前的事情。

1946年4月27日,西北人民解放军由于粮草短缺,加之当地又正值灾荒,父亲拿出了家里剩余的小麦一石六斗、黄豆五斗、大麦七斗,还有其他杂粮一堆,共计八百多斤,全部捐给了部队。捐了所有粮食,可离夏收还有不少日子,父亲只能带着家人到地里挖野菜,上午菜汤,下午就用野菜和借来的谷物和在一起充饥。

听到父亲说起这些,周可兴想起小时候,这样的事情在家里时有发生,母亲还经常和村里的妇女缝制棉衣、做鞋子,将这些送给部队。

说到最后,父亲激动得泪流满面,他继续说道:“我为党为革命事业所做的事都是应该的,组织上给我的褒奖,之所以现在才告诉你们,就是想等你们都长大了,希望你们把这份荣誉当作鞭策,时刻提醒自己不断前进!”

这件事过去后不久,父亲就去世了。

周可兴说:“只记得小时候家里后院有一栋3层高的土楼子。本来是防土匪的,后来成了西府联络站的标志,家里常常会来解放军和游击队员。”那一年,岐山县地下党的一次代表会在家里秘密召开,天刚黑时,家里接二连三走进来经过乔装的人,有的打扮成乡村卖货郎模样,有的背着背篓拿着镰刀扮成农夫。会议整整开了一夜,天明时分结束。那时候他还小,也不知道这些人为啥在家里进进出出,只觉得热闹。

当时,村里还流传着一句顺口溜:“西庄有个楼子,三面都靠山。”这就是地下党的活动地点。周可兴说,村民口中说的“楼子家”,就是他们家,一直到上世纪80年代,家里盖了新楼,才把楼子拆了。

也是在后来,他在翻阅资料后才知道,父亲1944年加入中国共产党,长期从事党的地下交通工作,岐山地下党曾在家里召开过县党代表大会。