本期发布:

我为红柯立评传

“中心”与“边地”对话

我深入对话的第一位作家便是红柯,他的作品具有典型的对话性,他的文字是口语化的描述性的,混杂着方言和各种奇特的比喻,因而他的作品隐含着一个讲故事的人的声音。那是一位激情飞扬的、手舞足蹈的、口若悬河的,时而歌吟、时而讲述的故事的歌手。什么样的人才能保持如此高的表达激情,又是什么对象让他将这份激情保持了几十年而不变?这是我非常好奇的。在北方草原大漠,只有那些史诗艺人才能进入如此出神的讲述境界并且能把这份激情保持一辈子。史诗艺人不仅在讲故事,他们的一次次讲述伴随着一次次的自我确认,那是信仰的、自我的认同建构。这种讲述激情在当代作家中是少有的,红柯精神上经历了怎样的转变,让他像史诗艺人一样开始了神圣的讲述?我像爱丽丝一样,开始了对红柯作品的探索之旅。

《丝路骑手:红柯评传》这本书以评立传,精读了包括红柯早期诗歌在内的几乎所有作品,并且以红柯的创作心理发展和作品的风格变化过程为主线,勾勒出了作为丝路骑手的红柯的文学生涯,强调了红柯对丝路沿线多民族文化的创新书写,以及红柯作品对新型的民族文化人格构建所作出的贡献,也分析了红柯借鉴丝路沿线民族民间文学,为西部本土的现代派文学所作出的重要探索。

红柯的文学书写和影响如果用一个意象来概括的话,我觉得是“丝路骑手”。

作为丝路骑手的红柯,他首先是一个当代作家中的开拓者,他从丝绸之路的起点陕西关中,一路向西,他的大文化视野和拥抱少数民族文化的胸襟值得人们学习。边疆不再遥远,不再陌生,这是值得去探索、去对话、去学习的。用红柯的话来说,这块区域就像我们中华民族文化的潜意识,它沉睡得太久了。其次,作为丝路骑手的红柯,他还是一个信使,是一个从探险之旅带着启示归来的人。他带来的启示就是内地与新疆多民族文化之间对话的结果,就是对丝绸之路文化意义的重新发现。

对话场中的“故事的歌手”

故事的歌手是对史诗艺人的称呼。红柯不管是写作还是口头表述,语速非常快,并且化用了大量的口语和方言,富有表现力、感染力,而且动作性的词汇多,比喻多,给人感觉讲述者是一个滔滔不绝的、沉浸在神奇体验中的人。这和史诗艺人讲述史诗的神圣体验非常相似。这后面体现的是红柯对少数民族文化的深度认同。红柯远赴新疆10年,他从远方带着启示归来。他是走入少数民族文化内部的体验者,而不是评判者和猎奇者。因此,他的作品跟少数民族作家的作品气质非常相似,反而跟新疆其他汉族作家的作品不太一样。

作为一个讲故事的人,他渴望与人们分享,渴望带来对话。这种渴望背后有一种对自我确认的需要。新疆,不仅是地理上的、文化上的,也是中国文学长期塑造的边疆想象,那是中国文学中的诗和远方,是充满着浪漫精神的地方,是英雄的锤炼之地,这让红柯对新疆有表达不完的激情。从某种意义上来说,教师这个职业对于红柯是一种成全,让他成为讲台上的富有激情的讲述者,让他可以将在新疆的历险、文学上的探索和文化上的体验自由表达。但是完全的独创性的表达只有文学才能成全。红柯早期中短篇小说的创作激情就来源于此。

红柯的新疆,是一个人与大自然和不同民族的人们展开对话的文学世界。他笔下的人物都活动在一个广阔的时空中,基本上都是些迁徙者,包括早年奔赴边疆的逃亡者,也有后来的军垦老兵、知青、内地大学生和打工者。这样的小说主人公基本上都是边缘人群。红柯重点写他们身上昂扬向上的英雄一般的人格。这种人格是在和大自然及不同文化的对话中磨砺出来的,是开放的、包容的、充满着诗性智慧的人格。在红柯看来他们活得自在、自由、青春、健康。我称之为觉醒者型文化人格。

他们与大自然之间可以自由无碍地对话,甚至在人的心理体验中动植物具有的灵性能够扩展人的体验,让人感觉与天地万物合一,从而超越自身的渺小与孤独。而且在天高地阔中,人们卸下了身上的阶层的和民族的种种标签,活出了本真的自己,实现了人与人之间的对话与互爱。在红柯的这个可以自由对话的文学世界中,人和所有的动植物一样,都有本质上的高贵和平等。这种理想的生命境界既是开放的,又是和谐的,因而让人感觉既是古老的,又是现代的。

后来因为红柯在现实生活中所受到的挫折转化为新的文学经验,促使他将对话渴望逐渐转变成了作品中男女主人公之间的精神对话,象征的是陕西和新疆、中心与边地两个世界之间的文化碰撞,体现的往往是男女主人公的婚恋叙事。从2004年长篇小说《大河》开始,红柯的这种执着而沉郁的对话激情,一直持续到最后一部小说《太阳深处的火焰》。红柯看到他的来自两种文化的主人公,尤其是代表边地文化的女主人公来到中原地区,他们之间的对话并不是平等的对话,也没有完全达到相互救赎的目的,反而是带着旷野气息和自然精神的对话者,如吴丽梅死于能量的过度消耗。这象征的是红柯对中心与边地文化之间对话失衡的某种绝望。

作为奔走在丝绸之路上的丝路骑手,红柯处在两种文化的中间位置,正是这个中间位置营造了一个中心与边缘的对话场,其中两种文化视角的对话,往往体现为男女主人公的精神对话。这个中间位置让红柯可以入乎其内,又可以出乎其外,让他看见新疆,让他得以抓住丝路沿线少数民族文化的精神特质和思维方式。但也正是这个中间位置,给他带来了读者接受上的尴尬。在今天这个多元文化频繁碰撞的时代,在越来越多的人离开家乡“在路上”的时代,红柯以文学促进对话,率先以文学大规模书写迁徙者,他的文学探索具有超前意义。

红柯丝路骑手身份的确定

对于一个有意建构对话场,始终处在对话中的故事讲述者,红柯的小说包含着不同文化眼光的交汇。那么,认识他、描述他、评价他,就必须把他置于作品建构的对话场中,与作品展开对话。

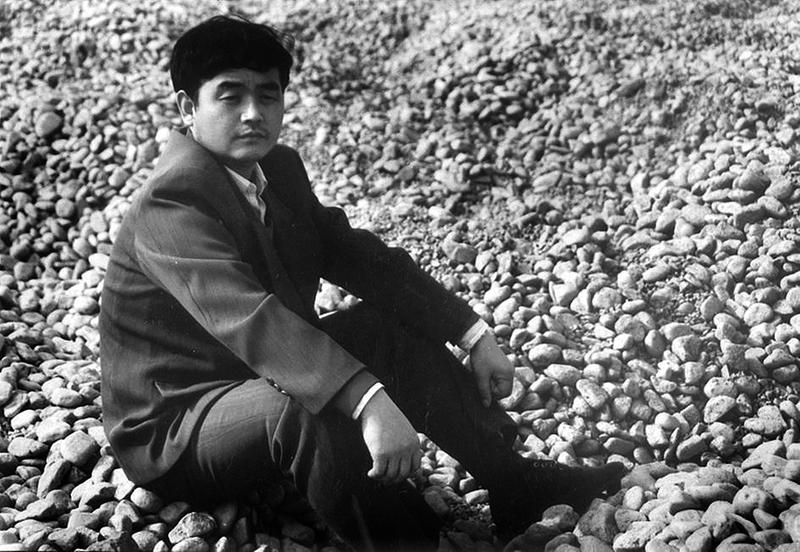

作为丝路骑手的红柯,首先是红柯的一种自我身份认同,这种心理变化是在作品中的,只有解读他不同阶段的作品,才能追寻到他的心路历程。其次,丝路骑手是读者对红柯的一个心灵意象,这需要通过阅读作品来确认,而不是通过文学之外的事件作出定论。在文学之外只有一件事,被研究者反复强调,那就是红柯曾经远赴新疆定居10年。但是去新疆定居过的人不一定都能成为丝路骑手,红柯是如何成为丝路骑手的呢?这显然取决于他的内在自我确认过程和读者对他的心灵意象。而这两种层面的身份认定都需要在内地与新疆、汉族文化与边疆少数民族文化之间的对话场中逐渐形成,经由读者不断确认,逐渐呈现出来。这就决定了对红柯立传,和一般的作家评传完全不同。尤其是对他丝路骑手身份的确定,《丝路骑手:红柯评传》“评”的成分更多,“传”的成分少,原因就在这里。如若认真读了红柯的作品,如果深入地跟红柯作品产生过对话,我们就知道批评家和作家,作为对话的双方,是沉浸式的,是平等的。批评家如果抽离出来,就意味着处身于对话之外,以此赋予自己评判权,我认为这种权威会破坏红柯丰富的文学世界。我也深知批评家的个人视角都是有局限的。那么有没有一种可能,将红柯置于对话场中,让所有阅读这部《丝路骑手:红柯评传》的人也参与对话,用心灵感受红柯作品的主要精神特质,感受作为丝路骑手的红柯的精神世界。出于这种想法进行写作,让我明显感觉身体里的爱丽丝复活了,她说纵然这是一种冒险,何不尝试让这本评传变成一个对话场,让多种声音参与进来呢!于是这本评传就成了大家现在看到的样子。(题图:白麟摄)

韩春萍:笔名韩翼之,青年评论家,文学博士,长安大学人文学院副教授,硕士生导师;主要研究丝绸之路沿线多民族文学与影视,并担任国家社科基金项目主持人,著有文学专著《烽火保育院》和学术专著《丝路骑手:红柯评传》。