本期发布:

宝鸡:下活产学研用一盘棋

本报记者魏薇

城市发展何以动力强劲、活力四射?产业兴旺是重要支撑。今年关中协同创新发展座谈会提出,要坚持创新驱动发展,充分发挥关中地区科研院所和技术人才聚集优势,加强原始创新、产业技术创新、高新技术创新,实现产业链和创新链协同互动。创新是理念,更是一种“生长方式”,任何产业只要配给丰富的创新资源和肥沃的“土壤”,都会收获可喜的成果,所谓产业链和创新链靠的就是这些持续投入,从而相得益彰、熠熠生辉。

最近两年,宝鸡企业依托产学研合作,有了新的长足发展,相比过去,以应用市场为研发导向的运作模式,得到更务实更高效更深入的合作成果,协同创新正在生动实践中……

围绕项目往纵深方向钻探

创新围绕项目走,朝利于项目实施的各个环节和方向去配给资源,就等于赋予项目以生命,随着产业的深挖,开花结果成为必然。

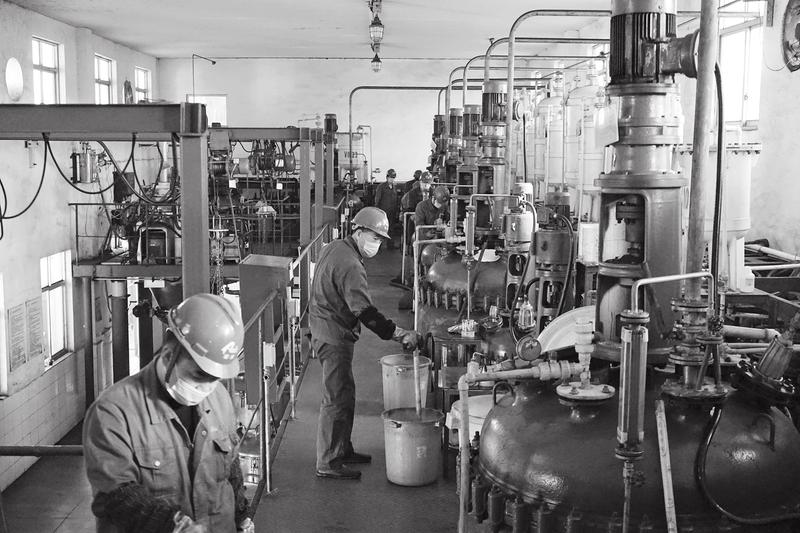

秦川集团近年来承担了许多科技部、工信部立项的国家重大科技专项。作为国内机器人关节减速器制造的“先行者”,他们是国内机器人减速器产品系列最全的供应商,近日,其减速器工厂数字化项目投用,为下一步减速器产品的研发打好了装备基础。

搭建这套数字化装备,秦川得找专业团队,方能实现“跨界融合”。北京发那科IoT团队专做数字化工程,5月19日秦川机床与他们谈到企业需求,该团队迅速了解项目、搜集情况,对设备状况进行测评,然后展开产品设计与制作。6月24日工厂可视化与设备管理分析系统正式上线,7月18日秦川集团减速器工厂数字化项目正式投用。这为秦川集团开拓以设计咨询为先导的研发模式,实现复杂曲面核心技术研究与机器人减速器关键零件加工核心装备开发的精准对接,提供了装备上的强力支撑。

宝鸡注重项目规划,着眼长远布局储备项目与技术,为产业发展“培基固土”。近年来,和秦川机床一样,有不少企业围绕中省重大科技专项,在细分领域开拓新产品、抢占新市场。

像宝石机械、宝钛集团、宝鸡钢管、高铁电气等公司,先后组织实施“8000米钻机”“蛟龙号潜水器载人球壳”“高应变海洋管线管研制”“高性能桥梁钢应用技术研究”等重大科技项目541项,攻克重大关键技术171项,研发“移动式接触网系统”“高压真空断路器”等国际先进、国内首创的新产品60多个,实现经济效益1169亿元。

由于产业升级的步伐加快,行业分工越来越细,跨界跨行的横向合作与纵向挖潜,都需往实往深钻探,所以目前企业与外界的合作越来越紧密深入。在国内外科技资源富集地区,吸收优秀科技人才和先进技术,建立域外科技研发平台,被视为寻找好项目、好点子,建立优质项目策源地的理性选择。

比如秦川机床在美国密歇根州设立北美研发中心,西普数据在上海建立了数据分析团队,中车时代与德国企业合作建立海外研发中心。

目前这类域外研发平台共有15个。

要素融合凸显洼地效应

“现在我越来越感到,创新不能瞎干,而是要找合适的团队,选对路径,这样走得就稳健,机会和资源就跟着涌来!”近日,宝鸡拓普达钛业有限公司董事长王勇锦告诉记者,由于公司不断提升钛材加工能力和对科研成果的转化能力,这几年来和中国兵器集团公司所属的研究所合作密切,企业的车间成为研究所成果的“转化厂”“校验场”,靠着这种提早介入,拓普达成为科研成果落地的稳定合作方。

这两年来,拓普达还加强与西安高校和研究所的合作力度,形成优势互补、资源共享,开展项目合作。“握手”越来越持久的效果是,拓普达从4年前只做深海领域的钛合金管材,到如今做兵器需要的管材,每年至少增加5000万元收入。正因为企业有了发展后劲,宝鸡市科技创投基金也开始青睐这类企业,上新生产线、提高产能,是公司今年发展的“新目标”。

这种从“代工小将”成长为“行业尖兵”的企业,在宝鸡钛产业领域并不少见。宝鸡注重发展钛及钛合金产业集群,以宝钛集团为“龙头”,联合产业链上的中小企业,打造优势互补的产业集群,注重开放融合协同创新的企业,得到了更多市场机会,使钛产业不断向高端迈进。

宝鸡如何融合协同创新要素,不断形成有利于企业发展的洼地效应?

加速科技成果转化。出台了《宝鸡市促进科技成果转化若干措施》,促进科技成果转化和技术转移。近五年来,累计获得中省科技奖励65项,“复杂环境下高速铁路无缝线路关键技术”“重型商用车动力总成关键技术”两项成果获得国家科技进步一等奖。

统筹科技资源共享。在全省地级市中首家建成科技资源统筹分中心,建立宝鸡市大型仪器共享服务平台,促进产品市场信息和政策技术信息互通。全市共拥有各类大型仪器设备5200多台(套),开展共享服务1700多台(套),涵盖金属材料、地质样品、电光源产品、通信电声等领域。国核锆铪理化检测有限公司面向社会提供检测技术55项。宝鸡钛谷新材料检测技术中心授权检测项目106项,年服务企业上百户。

加大人才引进力度,实施重点引智项目和柔性引才政策,支持国核宝钛、泰华磁机电、宝鸡文理学院等39家企业或高校,引进增材制造、物联网、大数据产业领域“两院”院士、国家千人计划高端领军人才67名。坚持引进国外智力与培养人才并重,先后从德国、法国、意大利等国家引进技术专家144人次,培训技术人员2万人次。目前,全市拥有科技人才6.72万人,其中科技研发人才1.6万人。

宝鸡推进科技链、创新链、产业链、资本链和人才链融合发展,主动融入“一带一路”、西部大开发、关中平原城市群协同创新发展,与省发改委、省工信厅、省科技厅等省级部门签订了共促宝鸡制造业高质量发展战略合作协议,与清华大学、西安交大等高校签订了战略合作协议,探索形成了“秦川经验”“烽火经验”和“两地三方”等模式,全市150多家企业与100多个高校院所建立了产学研合作关系。

环境再造弥补创新短板

虽然我市科技创新工作取得了明显进展,但也存在一些短板,比如创新主体仍然不足,高新技术企业仅占到规上企业的26.4%;二是科技研发投入仍然不足,2019年我市全社会研发经费投入33.21亿元,投入强度1.47%,但与全国2.19%、陕西省2.18%的平均水平还有一定差距;三是自主创新能力仍然不足。宝鸡作为老工业基地,工业门类35个,涵盖224个行业,但企业整合和集成技术资源、人才资源、资本资源、供应链资源的能力有限。四是创新人才仍然不足,从事科研开发的人员仅占到23.8%,特别是在新一代信息技术、智能制造、新材料等领域,高层次人才短缺问题比较突出。

对宝鸡而言,目前打造的研发平台、培育的创新主体、出台的引导政策,对企业创新而言,起到了有力的推动作用,但在城市竞相追赶、“前有标兵,后有追兵”的大背景下,我们只有拿出“弄潮儿向潮头立,手把红旗旗不湿”的豪迈气概,以“只争朝夕”的紧迫感来优化布局,打造创新发展新高地,才能在新一轮发展浪潮下,把握机遇,实现新突围。

关中协同创新发展座谈会提出,要大力推进区域协同发展,切实增强区域发展的协调性、联动性、整体性。一方面要尊重市场规律、尊重企业成长规律,一方面各地要发挥比较优势,加快资源整合协同互补。

有关方面人士认为,宝鸡要加快补足短板,需要发挥“举市体制”,在产业扶持、市场引导、金融补给、高层次公共研发机构建设、产业工人打造等方面,进行综合培育,只有夯实“底盘”,“放水养鱼”,营造“营养丰富”的“江河水”,才能激活市场主体的创新活力。

再者,协同创新要有质量、落到实处,重点在于双方价值认同,能达到优势互补、等价交换。宝鸡有资源,企业创新才会有底气,也才能吸引优势企业、高端人才与宝鸡共舞,实现双向互动。

产学研用,往纵深方向做,最核心的就是尊重科技成果转化规律、尊重市场规律,要对符合产业发展实际、可能落地的科技创新成果,坚持“一事一策”,制定有针对性、能及时兑现落实的支持政策,通过分类指导、梯次培育、差异扶持,我们可以培育一批创新能力强、成长性好的科技创新型企业。

整体环境越来越

开放、包容,才会点燃更多创新主体的热情,我们的创新型城市建设才会大步迈进!

产学研合作要在用上下功夫

筱月

产学研合作如何破解“雷声大,雨点小”“形式大于内容”的怪圈,真正让好的科研项目切实转化为生产力?笔者认为,关键是打破体制机制障碍,在“用”上下功夫,让巨大的市场需求成为自主创新的强劲动力源。

有关资料显示,深圳90%的创新资源在企业,90%的研发投入来自企业;而我省有47.7%的科技资源都集中在科研院所,企业研发支出占比低于全国平均水平26.3%。大量的科技资源被束之高阁,产学研用脱节问题严重,企业的创新水平无法显著提高,所以往高精尖方向走,面临的转化障碍比较大。

这里存在一个方法论问题。创新不是随随便便就能做成的事,选择路径特别重要。为什么有些企业的创新投入,后来证明路径选择是明智的,这缘于他们和研究机构有深层合作与对接,所选的研发项目或新产品,代表未来可用的方向,市场化、工程化没有问题。而有些企业选择的科研成果,离转化为市场需求还有很长的距离,或者并非市场刚性需求,易造成脱节,而无法实现成果的良性转化。

现在,新一轮产业布局浪潮扑面而来,我们应当充分解读市场、用活市场这个战略资源,改革产业流通链条时序,以用户消费为“龙头”牵引,变“研究-生产-用户”为“用户-研究-生产”。小企业注重市场应用层面技术突破,灵敏调整技术策略,可能就会变成“行业小巨人”;大企业不仅要解决当下实用问题,也要储备技术,在产业链条上占据未来的主导地位、掌握话语权。只有以市场需求为导向,方能实现自主创新能力的持续提高。