本期发布:

古代西方人眼中的中国

树上就能长丝绸?遍地都是珍宝?人人都是带货小王子?听起来是不是很梦幻很向往?没错,这就是古代西方人眼里的中国。

大概在我国春秋时期至汉代,“中国制造”的丝绸就以其柔软飘逸的质地,征服了欧亚大陆另一端的罗马人。古代艰险的丝路导致丝绸价格颇高,但依然无法阻挡他们对丝绸的追捧,当时的罗马贵族皆以穿丝绸为美,现在庞贝古城壁画上依然保存着罗马帝国时期贵族身着丝绸的形象。由于山阻水长,罗马人不能理解如此光滑柔软的“软黄金”是怎样产生的。古罗马著名的博物学家老普林尼在《博物志》中写道:“赛里斯国,林中产丝,闻名世界。丝生于树上,取下湿一湿,即可梳理成丝。”后来欧洲皆称中国为“赛里斯(Seres)”,此词由希腊文赛尔(Sere)即蚕丝一词演化而来,意即“丝绸之国”。殊不知,他们眼中可以自然生长的丝绸,需要植桑育蚕、剥茧抽丝、缫丝纺纱等复杂的手工劳作才能获得。

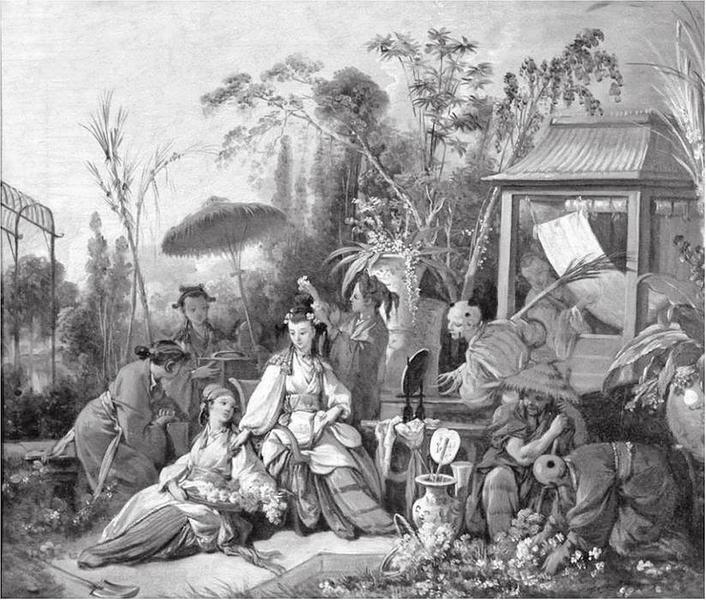

南北朝至明代,在欧洲人看来中国人人遍身罗绮,珠宝满怀。中世纪时阿拉伯商人在《中国印度见闻录》中记载:“中国居民无论贵贱、无论冬夏,都穿丝绸。他们拥有黄金、白银、珍珠、锦缎和丝绸。”特别是意大利人马可·波罗的渲染,他在游记中写道:“凡是世界各地最稀奇最有价值的东西也会集中在这个城里。”意大利画家加万尼·莱昂纳多在1884年绘制的《马可·波罗归来》就选取了马可·波罗向大家展示其从中国带回的珍宝的场景:倾泻而出的珍宝与长身而立的马可·波罗成为画面的中心,四周围绕的人群以各种姿势向中心探去,强烈的向心力与冲突感表现出人们对于这些珍宝的惊叹和渴望,也映衬出他们对于神秘而富庶的中国的向往。特别是他们对瓷器的狂热,直接影响了18世纪兴起的“中国热”,许明龙在《欧洲十八世纪的“中国热”》中写道:“那时,中国的商品抢着买,关于中国的书争着读;凡尔赛宫的舞会上,国王身着中国服饰出现在满朝文武面前。”当时法国画家弗朗索瓦·布歇就创作了一系列想象中的“中国景象”,其中《中国花园》里充满了他们向往的“中国元素”:夸张的中式戏服、饰满羽毛的凉伞以及随意放置的精致瓷器等。后来欧洲称呼中国也由原来的“赛里斯”变成了代表瓷器的“China”。

这些在欧洲人眼中的富足升平,是世代中国人通过晴耕雨读、面朝黄土背朝天的精耕细作得来的;到现在随着国力的增强与制造业的发展,“中国制造”充斥世界每个角落人们的日常生活中,华为、小米、大疆等一些中国名牌也日益受到追捧。几千年来,我们对这个世界的影响力一直都是这片土地上人们用双手创造出来的。

(作者系宝鸡青铜器博物院陈列研究室工作人员)