本期发布:

金文之美

本报记者祝嘉

金文,是指青铜器上的铭文,青铜器以钟和鼎居多,所以金文又称“钟鼎文”。金文分“阴文”和“阳文”两种,凹下去的为“阴文”,又称“款”;凸出来的为“阳文”,又称“识”,所以二者合称“款识”或“钟鼎款识”。宝鸡是“青铜器之乡”,出土的青铜器不仅数量多、规格高,而且常带有铭文。这些铸刻在青铜器上的文字,不仅为我们了解古代社会提供了直接依据,也为我们展示了古代书法艺术的独特风采。

美在其史

西周初年,推翻暴商统治、建立西周王朝的武王驾崩,其儿子成王继位。彼时,西周王朝政权初立、江山未稳,商王朝的残余势力联合东夷不断作乱,对西周王朝的长治久安造成巨大的威胁。于是,在叔父周公的辅佐下,成王决定将都城从镐京东迁至洛邑,以镇抚东方叛乱、巩固王朝统治。

周成王五年(公元前1038年)四月丙戌日这天,成王来到建于洛邑的成周城视察,并在京宫大室召见了宗室贵族何。成王告诫何,你的父亲曾随先王征伐天下、建立基业,你也要像父亲一样,为周王朝尽忠效命、建功立业。何谨遵王命,成王对他进行了奖赏。后来,何铸造了一件青铜尊,将接受成王训导和奖赏这件事记录在何尊的铭文中。

1963年,宝鸡县(今陈仓区)贾村镇的一户农民,在雨后坍塌的土崖中发现了何尊,让这件沉睡了三千年的青铜器重见天日。如今,何尊成为国宝重器,因为其内底的122字铭文,不仅记录了文王、武王、成王三代的卓著功绩,更有首次以词组形式出现的“中国”二字,为研究西周乃至中国历史提供了宝贵的文字资料。

文字的出现标志着文明的进步,在纸发明以前,文字一般记录在竹简或丝帛上,但却容易随载体的腐烂而消失;与之相比,铭文即使历经数千年依然清晰可辨,这也正是古人将其铸刻在青铜器上的意义所在。春秋战国时期的墨子曾言:“恐后世子孙不能知也,故书之竹帛,传遗后世子孙;或恐其腐蠹绝灭,后嗣子孙不得而记,故琢之盘盂、镂之金石以重之。”现代学者也认为,铭文是为了彰显功绩、赞颂美德,以祈求祖先庇佑、子孙繁衍,只有长久保存,子孙才能得到长久庇佑。

美在其文

公元675年,25岁的王勃前往交趾看望父亲,路过南昌时,正赶上都督阎伯舆在新落成的滕王阁大宴宾客。王勃前往拜见,阎都督早闻他的名气,便请他也参加宴会。阎都督本想借此机会炫耀女婿的才学,便让女婿准备好一篇文章,在宴会上“即兴”作给大家看。席间,他假意请在座嘉宾为此次宴会作序,大家明白他的用意,于是纷纷谦让推辞。不料王勃却接过纸笔,当众一挥而就,作出流传千古的骈文名作《滕王阁序》。阎都督有怒难言,拂衣而起,转入帐后,但当听说王勃写下“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的佳句,不禁叹服:“此真天才,当垂不朽!”

骈文又称骈体文、骈俪文

或骈偶文,是我国古代以字句两两相对而成篇章的文体。骈文盛于南北朝时期,但“初唐四杰”之首王勃所作的《滕王阁序》,被公认为中国历代骈文的典范。其实,早在西周时期,史墙盘的铭文就已初具骈文的形式。

这件青铜盘由一名叫墙的史官制作,盘底有18行共284字铭文,铭文前段颂扬文、武、成、康、昭、穆、共七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。铭文以四言为主,辞藻华丽,段落明晰,读起来朗朗上口,被学者认为是我国已知最早的一篇带有骈体风格的文章。

2003年出土于宝鸡市眉县杨家村窖藏的四十三年逨鼎,也带有一篇词句优美的铭文。这篇铭文主要记述了周宣王对臣子逨的告诫,其中连用四个“毋敢”,训导他在施政中要小心谨慎、明辨是非、公平正直、清白廉洁。这段铭文也正是西周王朝重视德政的具体体现,即使在今天看来依然有其积极的意义。

美在其字

1849年,宝鸡眉县(另一种说法是岐山县)出土了一大一小两件青铜鼎,皆为周康王时期贵族盂所制,故分别称为大盂鼎和小盂鼎。大盂鼎出土后,初为岐山豪绅宋金鉴所有,后被宋家后人以700两白银卖给陕甘总督左宗棠的幕僚袁保恒。袁保恒深知左宗棠酷爱文玩,便将此鼎献给左宗棠。咸丰九年(1859年),左宗棠因别人进谗言遭朝廷议罪,幸亏得到时任侍读学士的潘祖荫援助才免于责罚。听说潘祖荫是金石收藏大家,左宗棠便将此鼎送给潘祖荫以表感谢。此后,大盂鼎便成为潘家的传世之宝,直到1952年潘氏后人献给国家,又于1959年入藏中国国家博物馆。大盂鼎腹内有19行291字铭文,记载了周康王对盂的训诰和赏赐。值得一提的是,这篇铭文书法体势严谨凝重,结字、章法质朴平实,用笔方圆兼备,雄壮不失秀美,整饬又见灵动。加之器形巨大,造型端庄浑厚,所以铭文更呈现出磅礴的气势和恢宏的格局,从而被认为是西周成康时期首屈一指的金文作品。

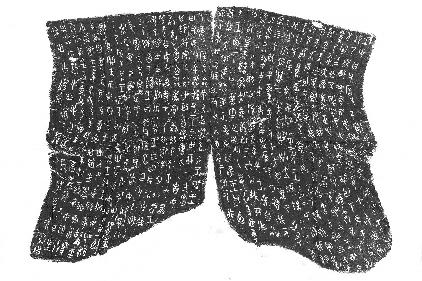

1843年出土于宝鸡岐山县的毛公鼎,腹内铭文长达497字,是现存青铜器中铭文最长的一篇。有学者认为,毛公鼎的铭文作为西周晚期金文的典范之作,表现出古代书法的典型特点,反映了一种理性的审美趋向,显示出大篆书体高度成熟的结字风貌,瘦劲修长,不促不懈,仪态万千。铭文章法纵横宽松疏朗,错落有致顺乎自然而无做作,呈现出一派天真烂漫的艺术情趣。

近代书法家李瑞清对毛公鼎极为推崇,他说:“毛公鼎为周庙堂文学,其文则《尚书》也。学书不学毛公鼎,犹儒生不读《尚书》也。”历史学家郭沫若也曾说,毛公鼎的铭文“抵得上一篇《尚书》”,因为其不仅在内容上是一篇重要的史料,而且在书法艺术上也极具美学价值。