本期发布:

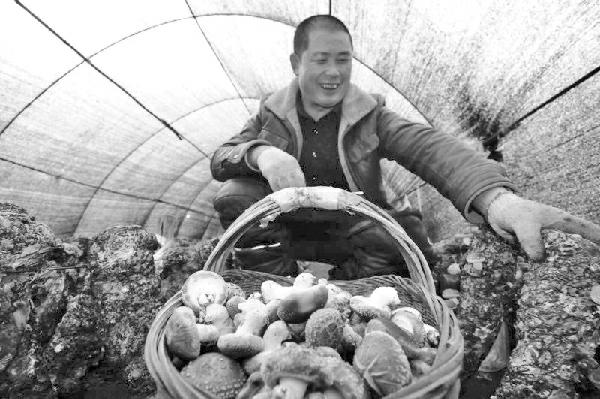

小蘑菇撑起致富伞

遍地开花农民脱贫奔富路

食用菌,蘑菇中可食用的品类,一直是百姓“菜篮子”重要的组成部分。在宝鸡很多区域,由于依山傍水、光照充足、昼夜温差大,具有种植食用菌的天然优势。很多群众依托自然环境,辅以科学的栽培方式,大力发展食用菌产业,从而走上了致富路。

“算算经济账,放到以前都不敢想。前年,我种植香菇收入6万多元,所以2018年顺利摘掉了‘穷帽子’。现在我又包下9个菌棚,年收入10万元以上没问题。”说这话的,是陇县温水镇枣林村58岁的村民杨建新。这几年,靠着种植香菇,他家的生活发生了翻天覆地的变化。

前些年,杨建新一家7口全靠9亩地维持生计。然而,山里地薄,小麦亩产量只有150多公斤,忙碌一年,一家人收入仅有两三千元。2017年初,当地宏盛农牧公司在政府的支持下,以“借袋还菇”模式吸纳了105户贫困户入园,杨建新就是其中一户。按照双方约定,公司向贫困户免费提供生产菌棚和技术,并按照每个菌棚8000个菌袋的标准向贫困户免费提供菌袋,等到香菇收获时,公司再按照每公斤6元的价格进行回购。

这种“借袋还菇”的方式,让杨建新从麦田走向了菌棚,口袋也逐渐鼓了起来。

同样,凤县黄牛铺镇三岔河村的贫困户杨小林,也依靠栽培香菇富裕起来。2017年,他加入村里的合作社,通过赊销的形式获得了3万袋食用菌。由于踏实肯干,经过一年的辛勤付出,杨小林栽培的3万袋香菇陆续出菇,除去原材料成本、人工费,当年的纯收入达到了6万余元。

如今,通过栽培香菇,杨小林家的生活条件得到了明显改善,不仅摘掉了“穷帽”,他还被评为镇上的脱贫致富模范。去年,他又拿到镇上易地扶贫搬迁安置房的钥匙,从透风漏雨的土坯房搬进了窗明几净的“暖心房”。

记者在宝鸡各县区采访时看到,栽培木耳、香菇、金针菇、鸡腿菇已经成了很多县区脱贫致富的好项目。2018年,全市种植食用菌3330万袋,总产量达3626万公斤,总产值近4亿元。通过“借袋还菇”、入股分红、推广技术等方式,食用菌产业在我市不但遍地开花,更成为贫困户脱贫致富的朝阳产业。

异“菌”突起拓展市场新领域

为了进一步拓宽市场、获取更大的经济效益,一些稀有食用菌近年来也先后落户宝鸡。记者从市农业农村局了解到,目前我市已经有很多合作社克服了技术难题,成功栽培了灵芝、赤松茸、羊肚菌等稀有食用菌,并获得了不菲的经济效益。

今年4月初,陈仓区英子种植专业合作社里喜气洋洋,这里首次栽培的羊肚菌喜获丰收。

“我们以前大量种植的是香菇、平菇,羊肚菌的经济效益,是常见菇类不可比的。”该合作社负责人李拴英告诉记者,羊肚菌是公认的珍稀菌类,不但鲜美可口,而且菌盖部分含有异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸等7种人体必需的氨基酸,营养价值很高。再从经济价值上来说,羊肚菌价值更是高得惊人,现在客商收购价达到了鲜菇每公斤100元,干菇每公斤1400元。

为了种植羊肚菌,李拴英和社员们这几个月几乎吃住在合作社。“以前不会种,学呗!”李拴英笑着说:“别人能种好,我们也能种好,现在成功了,大家都很开心。”

记者了解到,从2016年起,陈仓区英子种植专业合作社就吸纳了不少贫困户入股,通过年底分红的形式带动贫困户增收。以2018年为例,该合作社带动了周边11个村的80户贫困户增收,年底分红总额达到9.2万元。而今年羊肚菌种植成功并打开市场后,年底的分红无疑更有保障了。

据了解,与以往食用菌仅靠一个“食”字相比,一些合作社还在创新上下功夫,开辟出食用菌的另类市场。比如说李拴英就在观赏性上下功夫,将合作社培育出的灵芝栽植到花盆当中,辅以假山石等,制成了更具经济效益的摆件。

“以前大棚里的灵芝主供药厂,每公斤不过200元上下,而制成花盆摆件后,市场上供不应求,每盆少则30元,多则上百元,经济效益是供应药厂的2倍还多。”李拴英说,目前他们正在尝试通过电商销售灵芝摆件,相信未来“钱景”不错。

市农业农村局专业人士告诉记者,目前,已经有多家合作社在灵芝、羊肚菌等多个稀有菌类品种种植上实现“破冰”,部分产品还打破食用菌销售仅辐射周边区域的瓶颈,通过航空物流等方式,采摘当天就能运送到东南沿海地区进行销售。

政府撑腰产业发展迎“春天”

食用菌产业发展快,农民对接市场主动作为是一方面,我市各级在知识培训、硬件建设、资金扶持等方面给合作社大力“撑腰”,也让食用菌产业迎来蓬勃发展的“春天”。

太白县咀头镇上白云村种养殖合作社,就是在当地政府的帮助下发展壮大起来的。2017年初,上白云村的12户村民萌生了种植赤松茸的想法。然而,技术不过硬怎么办?在县、镇相关部门的积极联系下,该合作社的考察小组奔赴陕南,向当地赤松茸种植企业“取经”,搞懂了一系列种植技术难题。该合作社先期建起16个大棚后,第一茬赤松茸就卖了30万元。

社员们一致认为,应当扩大赤松茸的种植规模,然而,如何扩大大家却一筹莫展。当地政府获悉这一情况后,积极帮扶该合作社,短短两个多月,合作社就通过流转土地,先后开工建设了194个大棚,并将全村54户贫困户全部纳入合作社。大棚建设中,水、电、路又是一笔巨额投资,太白县相关部门再次开足马力,短短几个月,水通电通,4000多米的生产道路全部修好。该合作社副经理李玉军说:“算算账,政府扶持我们的资金达到190多万元,现在合作社的‘钱景’好得很哩!今年3月份,70多个大棚已经先后产出赤松茸,每座大棚的纯收益达到了4000多元。”

记者了解到,各级政府在帮助菌类合作社快速发展的同时,还在技术支撑上做文章。据悉,目前我市正在充分发挥生态区域和主导品种优势,构建食用菌生产、生态环境、资源保护和利用等有机结合的现代生态食用菌产业体系。同时,我市农业系统还利用宝鸡粮食作物、果业发达的现状,大力开展以玉米芯、果树枝条、辣椒秆为主料栽培香菇等技术示范推广工作,稳定食用菌产业的持续发展。放眼未来,我市的食用菌产业将为农民撑起更大的“致富伞”。

以特色农业助力乡村振兴

孙海涛

宝鸡的特色农产品很丰富,绝不止食用菌这一种。这些特色农产品在当今正面临着难得的发展机遇:其一,消费者餐桌上的食谱越来越丰富;其二,相关部门的大力扶持,为特色农业提供了快速发展的舞台;其三,发达的物流,让特色农产品能够第一时间辐射更广阔的区域。

特色农产品带来的成效显而易见,可谓富了“口袋”也富了“脑袋”。以食用菌为例,其经济价值远超传统农作物,尤其当特色农业与脱贫攻坚紧密联系时,更是让很多贫困人口摘掉了“穷帽”,富起了“口袋”。更可喜的是,在这一过程中,很多贫困人口掌握了技术、鼓起了勇气,有意愿、有能力改变生活,从而同步实现思想的巨变。

乡村发展的质量和速度,归根结底体现在产业强不强、效益高不高、农民富不富上。特色农业产业,正是强产业、创效益、富口袋的快速途径。如果以更广阔的范围去看,果业、养殖业、休闲农业等都需要以这种思路推进。当这些特色农业连点成线、以线扩面,必将为宝鸡乡村振兴注入强大动力。