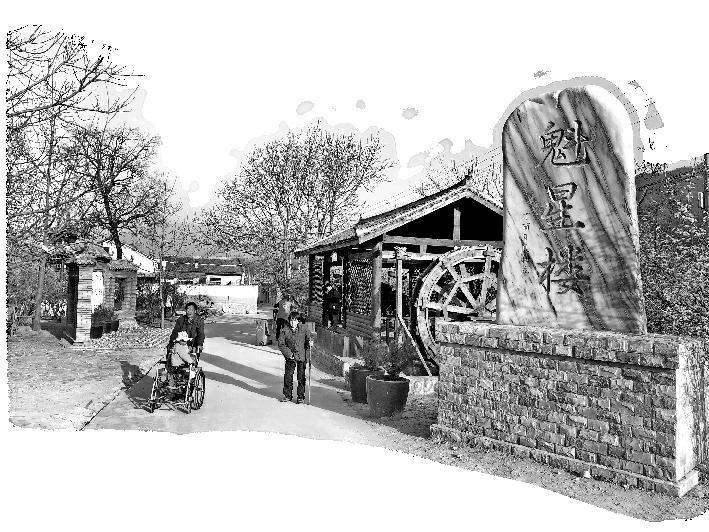

魁星楼村一瞥

魁星楼村一瞥 散落在村中的残碑

散落在村中的残碑 通往村子的小路

通往村子的小路 红军曾经从这里经过

红军曾经从这里经过

村民立碑纪念“掌柜”

魁星楼村位于太白县桃川镇西南部,是姜眉公路沿线的一个小村落。在村子里,有一通清道光年间的石碑,那是村民为一个叫“何建义”的人所立的碑,今年78岁的村民邓德有向记者讲述了关于何建义的感人故事。

褒斜古栈道曾有一处集市,名曰“桃川里”,这里商铺林立,南来北往的客商络绎不绝,生活在这里的百姓日子过得很安逸。清嘉庆末年至道光初年,自然灾害频繁发生,百姓苦不堪言。可朝廷为了维护自己的利益,不断加大赋税征收额度,地方官吏则以赈灾为名滥加赋税,中饱私囊。此时,朝廷在这里设了“厘金局”。原本百姓客商要缴纳赋税,设了“厘金局”后,对农户赋税加倍征收,对各种店铺及过往客商也加倍征收。赋税增加后,不少商贩都离开了这里,百姓的日子更加困难,使得昔日繁华兴盛的桃川里集市日渐萧条。

魁星楼村人何建义,因为在家排行老二,脚有点跛,大家都叫他“二拐子”。清道光二十五年(1845年),何建义已经在桃川里经营货栈多年,也因为集市萧条他的生意陷入勉强支撑的境地。尽管如此,厘金局所加赋税依旧有增无减,甚至又巧立名目再次强行重征,于是商户们就商量决定,让何建义作为商户代表向官府请求减免赋税。

于是,何建义便到县衙去告状,却被当作抗赋的刁民,杖责后关押了起来。被释放后的何建义深感冤屈,他接着去省城告状,当时大清法度规定,民告官者不论有理无理,须先打告状者四十大板。何建义被杖责后,又被赶出了大堂。

一直到了道光末年,何建义关闭了货栈,带着银子去兰州陕甘总督衙门继续告状,结果还是以失败告终。他仍然没放弃,半年过后,他身上的银子用完了,可状却没有告成,他便给家里写信,让家里送些银子,继续等待时机。

当时一些人得知,这个衣衫褴褛、面黄肌瘦的告状者,曾经是一个家财万贯的货栈掌柜,便生怜悯之情,给何建义出主意。最后何建义点响惊堂大炮,擂响申冤大鼓,制台升堂公开审理此案。

何建义说:“交纳赋税是商民的本分,然而近年天灾不断,商家经营艰难,原有赋税交纳已是竭尽全力,怎奈又加倍征收,地方赋税名目更是繁多庞杂,小民只是请求减免多加之赋税,并非抗赋拒税。”

制台道:“本督如查赋税额度合理,不但要治你抗税之罪,还要追加你诬告之罪,绝不轻饶。”

何建义义正词严地答道:“我所述句句实情,请大人明察!”

于是,制台便派人来到桃川里暗察,调查商农赋税之情,结果与何建义所诉一致,又在邻县暗访,情况大致相同,赋税征收杂乱,加码重收,横征暴敛,已是司空见惯,商农生计十分艰难。察访者将这些实情奏报陕甘总督衙门,制台得知何建义诉状属实,便令省、府、县衙门减免滥加赋税,不得再征;并让已经滞留兰州近两年的何建义回乡,授桃川里一块减赋税“万岁牌”。

当地后来流传了一句顺口溜:“何二拐子告赢状,杖责罚罪一身当,千里讨回万岁牌,减免赋税利地方。”何建义死后,乡亲们感念他有功于地方,为其建碑于桃川里大道旁,以彰其功绩。

随着岁月变迁,这通石碑只剩下一小部分散落在路边,但何建义的故事村民们从未忘记。

红军雨夜歼灭民团

时间从清道光年间来到1936年,那是一个兵荒马乱的年头。1936年6月的一天,辛勤劳作了一天的乡民,没有在门口聊天闲谈,都早早回到家里紧闭大门,还没入夜的乡村已经一片寂静。

突然,不远处传来了一阵狗叫,接着又是一阵急促的脚步声,农户家家都熄灭了灯火,人也躲起来不敢出声,因为大家都知道,又有军队从这里经过了。只不过和以往不同的是,大家只听见整齐的脚步声,没有打门摇窗、鸡飞狗跳的情景。一些胆子大的村民趴在窗户上向外望去,只见军队向西前行,大家心里暗想,这支队伍应该就是红军。

后来人们才知道,这是由红军七十四师师长陈先瑞率领的一支队伍,他们为了粉碎敌人的“围剿”,翻越太白山,经过核桃坪,横穿西峡谷,顺泥巴营到桥底坪,然后从白云峡出来在桃川一带开展游击战。

红军了解到,当地民团常常欺压百姓,打家劫舍,残害无辜,不恶不作,于是决定铲除这个为害一方的恶势力。就在这天晚上,陈先瑞组织兵力向桃川民团发起了进攻,打死不少敌人,可是民团驻扎在易守难攻的山顶上,凭借地形继续抵抗。为了避免造成更多的人员伤亡,红军决定智取民团,于是在天亮前,撤兵佯装向西离开,进入了人迹罕至的青峰峡,来到一处茂密的山林中,封锁消息,休整待命。到了晚上,红军又折了回来,掉头向桃川街疾行,打算趁其不备一举歼灭民团。

当时民团看到红军撤离后,以为安全了,于是他们杀猪宰羊,大摆宴席。就在这些人喝得大醉之时,红军已经进入民团据点不远处隐蔽起来。就在此时,天气突变,天空突然乌云密布,狂风大作,电闪雷鸣,下起了大雨,民团放哨的人也进屋躲雨了。红军战士冒着大雨,悄悄地向民团据点靠近。红军战士突然出现在民团据点,民团的人还没反应过来,就被抓了起来,红军还把民团抢劫来的粮食和衣物分给了当地百姓。

青年无悔参军战斗

据当地村民讲,魁星楼村还出了一名解放军,参加过扶眉战役,他叫何杰,他的故事被记载在县志中。1923年出生的何杰原本并不是魁星楼村人,他小时候逃荒流落到此,被何家人收留。10岁的何杰与养父靠种田维持基本的生活,为了让养父过上好一点的日子,20岁时何杰外出做小生意。1948年3月,何杰加入了眉县游击队,与战友们一起和国民党军队战斗。这一年,胡宗南派国民党青年军203师堵截解放军出击西府,何杰所在的部队与国民党青年军203师一部在咸阳市永寿县韩家嘴相遇,可由于两方力量悬殊,解放军在这场战斗中失利,何杰在战斗中右腿也受了重伤,并与70多名战友被关押;后经中共岐山县地下党组织营救出狱,归队后随部队活动于岐、眉一带。

1949年7月6日,彭德怀司令员在设在咸阳的十八兵团司令部主持召开第一野战军前委第七次扩大会议。会上,一野主要领导根据军委关于迅速向西北进军的指示,制订了解放军的战略进攻计划,明确了“钳马打胡、先胡后马”的作战方针。7日,一野正式下达扶眉战役作战计划,西北战场的战略决战终于打响。7月10日,扶眉战役正式开始。7月14日,战斗结束,关中地区全部解放,何杰也参加了这场著名的战役。

战斗结束后,1950年3月,何杰被调至宝鸡军分区九团特务连任副班长。次年4月,他又被调至野战军第六十四军后勤一团特务连任班长,1952年10月复员回乡,1987年病故。