本期发布:

青铜斗 挹取佳酿品周礼

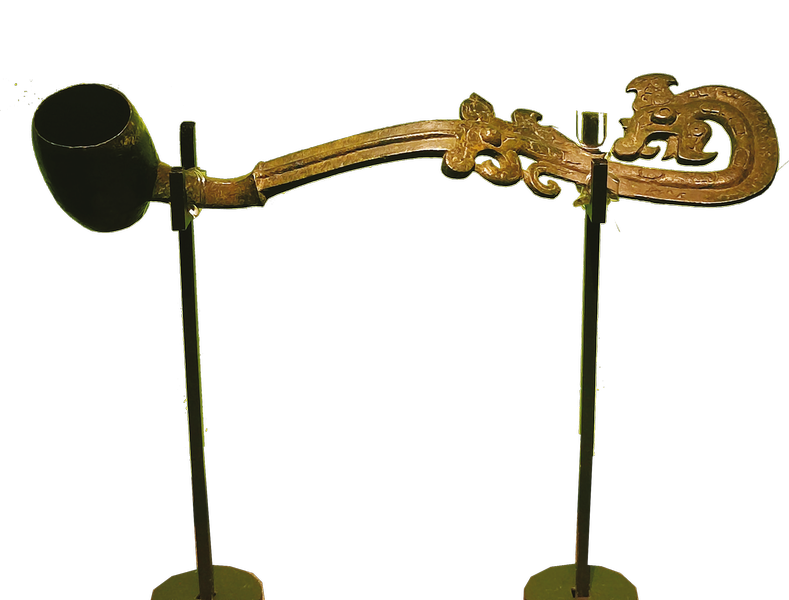

龙纹铜斗

龙纹铜斗  蝉纹斗局部

蝉纹斗局部  夔纹斗

夔纹斗  蝉纹斗

蝉纹斗  游客在宝鸡青铜器博物院参观夔纹斗

游客在宝鸡青铜器博物院参观夔纹斗  伯公父勺

伯公父勺 夔纹斗、蝉纹斗、龙纹铜斗、羽纹斗……谷雨前后,记者在宝鸡青铜器博物院、宝鸡周原博物院内,看见多件像大勺子一样的长柄青铜器。博物院工作人员介绍,这种器物叫斗,为挹(yì)酒器,是古人用来舀酒的工具。

“器以藏礼”,斗虽小,但蕴藏着周人对礼的推崇。如今,随着博物馆热持续升温,天南海北的游客奔赴宝鸡参观青铜器,除过何尊、逨盘等国宝重器颇受关注,像斗这类小器物身上的吉金之美,也被越来越多人关注。

实用又美观的(弓鱼yu)国巧器

“维北有斗, 不可以挹酒浆。”这是《诗经·小雅·大东》里的一句诗,大意是说天上的北斗星像斗,但不可以用来舀酒。可见,古人早已将斗作为挹酒器,斗的形状也似北斗星一般,有长柄和勺。

“大家请看,这件蝉纹斗兼具实用性与美观性。斗的手柄部分一曲两折,伸进去就可以把卣里的酒舀得很干净,并且斗口微收不易抛洒。它的这种曲折度与酒壶高低成正比……”4月20日,宝鸡文理学院青铜器博物院大学生志愿者服务队队员任欣艳在宝鸡青铜器博物院展厅里向游客介绍西周蝉纹斗,这是她两年来开展的第400场志愿讲解服务,蝉纹斗的模样已清晰印刻在她脑海中。

宝鸡青铜器博物院工作人员郑苗介绍,蝉纹斗1980年出土于宝鸡市竹园沟(弓鱼yu)国墓地,它通长21.1厘米、容积28毫升。细观蝉纹斗,斗身较大,口微敛、腹微鼓、平底内凹。蝉纹斗为波浪状曲柄,有两节曲折,在第一节和第二节之间作圆柄,第一节柄上装饰兽面纹,第二节弯折处装饰牛首,柄末端呈圭首形,柄面装饰阴线蝉纹。

“蝉纹的头、翼、足纤毫毕现,好像一只活灵活现的蝉,真漂亮!蝉在古代象征蜕变和高洁,将蝉刻在斗上,除实用之外,还多了一份美观。”从福建专程赶来宝鸡参观青铜器的游客陈瑞泽说。

宝鸡市渭滨区茹家庄国墓地也出土了一件西周时期的斗,郑苗说:“这件斗叫龙纹铜斗,1974年出土,口径2.75厘米、通长24厘米、容积28毫升。波浪状扁柄有两节曲折,斗上装饰有两个龙首纹,并有龙纹、鳞纹、云纹等纹饰,精巧又耐看。”

这些出土于宝鸡的青铜斗纹饰精美、铸造考究,让人联想到周人使用它们的场景:人们手握斗柄,从尊、卣、罍等器物中,缓缓舀出醇美的酒浆,倾倒入爵或觯等饮酒器中,用以祭祀或宴饮。美器美酒,配以讲究的用酒礼仪,诠释着周人“酒以礼成”“器以藏礼”的智慧。

周原遗址的挹酒美器

古人用斗的场景,古籍有多次记载,《诗经·大雅·行苇》中描述:“曾孙维主,酒醴维醹(rú),酌以大斗,以祈黄耇(gǒu)。”大意是曾孙是酒筵主人,他的美酒甘甜香醇,用大斗斟酒,以祈求长寿。

周原是周人重要的政治、经济、文化中心,周原遗址也曾出土多件青铜斗。宝鸡周原博物院工作人员唐露说:“1976年,扶风庄白一号窖藏出土了4件青铜斗,分别为夔纹斗、羽纹斗、镂空夔龙纹斗、兽面纹斗,出土时分别置于兴壶(三年兴壶、十三年兴壶)内,半个世纪来,考古多有发现斗勺,而且多置于尊、卣等器内,显示了斗与其他酒器的关系。这4件斗皆无铭文,但从纹饰来看应属于西周早期。”

近期,宝鸡周原博物院院藏文物夔纹斗正在宝鸡青铜器博物院展出。唐露介绍,夔纹斗通长22.7厘米、口径2.2厘米、重量0.15千克,夔纹斗的勺首呈圆杯状,子母口微敛,柄体扁平曲折,末端呈雀尾状。在柄与勺首的相接处,饰有小兽面纹,兽张口、凸鼻、圆目、双角巨大。曲柄中部有一道凸棱,凸棱两侧饰四组对称的类似“S”形纹,后段饰双头连体夔龙纹,纹饰颇为精美。

“兽面纹斗是现知西周铜斗中器形最大,也是造型最精美的一件。”《后土吉金——青铜之乡的国宝重器》一书中这样介绍。兽面纹斗的杯呈圆柱体,柄作弓形,像北斗星的形状。柄端装饰双凤双夔相蟠交纹,中饰镂孔饕餮纹,斗柄相接处装饰一兽面,颇具观赏性。

唐露谈到,西周挹酒器有斗、勺两种,除过斗,周原遗址还曾出土青铜勺。1976年,扶风云塘窖藏出土了甲乙两件伯公父勺,勺柄根部弯曲折处铸铭文3行14字,甲乙两勺铭文相连,铭文内容为:“白(伯)公父乍(作)金爵,用獻用酌,用亯(享)用孝。”引发人们对器物用途和主人的思考。

“器以藏礼”的礼仪之器

《左传》里有个词“器以藏礼”,认为器物不单是器物,在实用功能之外,还承载着礼制规范与秩序,通过器物传递着“礼”的精神内涵和道德准则。

一件件小巧精致的斗不仅是挹酒器,也是“器以藏礼”的诉说者和诠释者之一。诚如唐露在接受采访时所说:“西周时期的斗主要作为酒器组件,用于宴飨、祭祀等场合,体现其礼仪功能。”

任欣艳回忆,一次在接待外国参观者时,其中一人提问什么是“器以藏礼”?任欣艳引用《论语》中的话来解释:“这些器物承载的是‘郁郁乎文哉’的礼乐文明,是中国人‘器以载道’‘器以藏礼’的治理智慧……”并从鼎簋制度谈到契约精神,从编钟组合说到文化共生,两个小时的对话,让提问者对任欣艳竖起大拇指,并称赞:“年轻人,你正在发现自己国家的文明。”

周人对酒的态度很有意思,将酒视为可祭祀、可宴饮的佳酿,铸造出诸多精美酒器,用以藏酒、盛酒、品酒;亦将酒视为需控制、需管理的特殊之物,借助青铜酒器禁、《酒诰》等,告诫人们不能随意饮酒、不能酗酒滥饮。这种看似相互矛盾,实则节制有度的酒文化,正是周人“以礼治国”的缩影。

采访结束时,在宝鸡青铜器博物院开展研学活动的青少年正在参观青铜器,一位来自西安的学生盯着青铜斗赞叹:“这个舀酒勺好精致啊。”身旁的老师循循善诱:“它是青铜斗,不仅是舀酒的器物,也是周礼的载体之一,强调秩序和礼仪。我们来看青铜器,不仅要看它的形状样子,也要了解它背后的故事和语言。”