本期发布:

子午工程二期通过国家验收

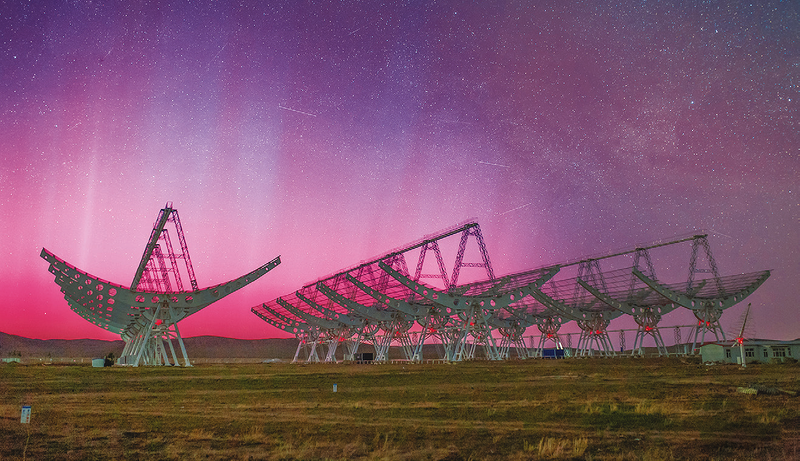

子午工程二期大型监测设备之行星际闪烁监测望远镜。 新华社发(国家空间科学中心供图)

子午工程二期大型监测设备之行星际闪烁监测望远镜。 新华社发(国家空间科学中心供图) 新增195台(套)监测设备,观测能力覆盖日地空间全圈层,将显著提升我国空间天气预报预警能力!

3月21日,国家重大科技基础设施——子午工程二期通过国家验收,这个巨大的“监测网”,助力我国空间环境地基监测能力达到世界领先水平。

什么是空间天气?为什么要开展空间天气研究?

据介绍,太阳耀斑、日冕物质抛射等太阳活动引起的日地空间环境在短时间尺度上的变化,被称为空间天气。灾害性的空间天气会对卫星、通信、导航、电力系统等造成不良影响。

“日地空间是当前航天活动、空间开发利用的主要区域,被认为是陆海空环境之外,人类活动的‘第四环境’。”中国科学院国家空间科学中心副主任李晖说,掌握日地空间环境特征,揭示空间天气变化过程及规律,既是科学研究前沿,也具有重要经济社会价值。

子午工程二期构建了怎样的空间环境地基“监测网”?

据介绍,子午工程旨在通过广泛分布的多种类型观测设备,对日地空间环境开展全方位监测,探索空间天气变化规律并开展预报预警。

子午工程一期沿东经120度附近和北纬30度附近部署了15个观测台站,建设了87台(套)不同类型的监测设备,已于2012年正式运行。子午工程二期在一期基础上,新增了16个台站、195台(套)监测设备。

“目前,一期、二期已实现融合运行,沿东经100度、东经120度附近,北纬40度、北纬30度附近形成‘井’字形布局,在我国本土、地球南北极区实现对日地空间的协同网络化监测。”子午工程二期总工程师、中国科学院国家空间科学中心研究员徐寄遥说。

子午工程二期性能如何?

“子午工程二期具备从太阳表面爆发、行星际传播,到地球空间响应的全链条追踪的地基监测能力。”徐寄遥说,中国科学院国家空间科学中心牵头,联合15家国内单位协同攻关,建成了一批大型监测设备,技术指标达到国际先进水平。

例如,部署在四川稻城的圆环阵太阳射电成像望远镜,实现了最大视场达10个太阳半径的连续稳定的太阳射电成像;部署在海南儋州的阵列式大口径激光雷达,信号灵敏度达国际同类设备的100倍至200倍。

试运行期间,子午工程二期成功捕捉到2024年5月的超级磁暴事件,完整记录了日地空间环境对太阳活动响应的全过程,展现了对空间天气事件的快速、高精度、全局监测能力。

“子午工程二期将为我国空间天气预报预警提供关键自主数据支撑。”李晖说,同时,我们也将同全球科学家开展合作研究,为更好认识“第四环境”、开发利用空间资源、共同应对空间天气灾害等贡献中国力量。

(据新华社)