本期发布:

四代文史传家,两代人的工作手册

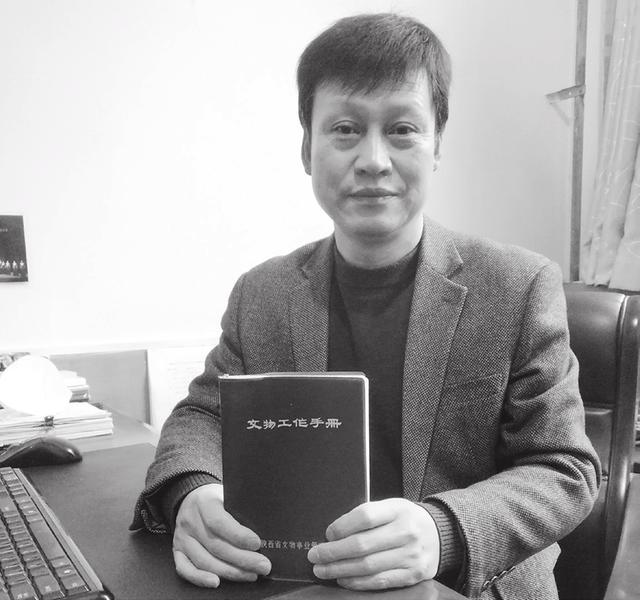

刘剑峰展示他珍藏的《文物工作手册》

刘剑峰展示他珍藏的《文物工作手册》 在岐山周公庙管理处工作人员刘剑峰的书柜里,一直珍藏着一本《文物工作手册》,这本手册是陕西文物事业管理局于1982年发行的。对于刘剑峰这样一位基层文物保护工作者来说,这本工作手册虽然已经老旧,但是从同样作为基层文保者的父亲手里郑重地传给他,并沿用十多年,这种父子齐心为一份事业而努力的情怀,让这本手册显得无比珍贵。

意义非凡的手册

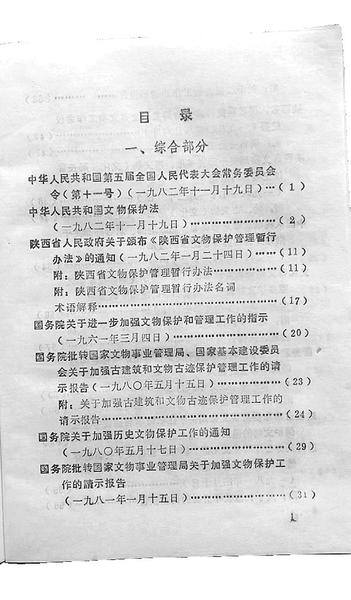

1月4日,记者在采访中见到了刘剑峰珍藏的《文物工作手册》,手册里印有上世纪60年代到80年代颁布的文物保护相关法规、通知等,还有省级、国家级的文物保护单位情况,以及流散文物管理、考古发掘、博物馆工作、文物安全防护等相关内容。这本手册,是当时的文物、文博工作者案头不可或缺的工作准绳。

刘剑峰介绍说,这本41年前的《文物工作手册》的价值依然很大。这里面有国务院公布的第一、二批国保单位文件和名录,省政府公布的第一、二批省保单位文件和名录,这些都是珍贵资料;还有一些文物工作程序、制度、原则等资料,对现在的文物保护工作仍然有指导意义和作用。

轻轻翻阅着这本《文物工作手册》,刘剑峰向记者徐徐讲述起他家族四代人的文博情怀。

深厚的家学渊源

刘剑峰出生在一个具有深厚家学渊源的家族中,而且,家中四代人都与周公庙及其文物修缮、保护事宜密不可分。

他的曾祖父名为刘瑞荣,生活在清代末期,是当时岐山仁圣里(即今岐山县凤鸣镇陵头村、祝家巷村、周公村、董家堡村、樊村一带)德高望重的人,所以就担任了周公庙卷阿会的会首。

所谓“周公庙卷阿会”,是曾经岐山当地民间管理、保护周公庙内文物,并组织相关活动的一个机构,这个机构内的负责人被称为“会首”。能成为“会首”之人,都是当地公认的有声誉、学养的人士。刘剑峰的祖父名为刘星辰,也曾任周公庙卷阿会的会首。

如今,在周公庙景区内有一块石碑,上面记载了清代光绪年间到上世纪20年代,历任会首负责时期,周公庙内的修缮情况。这块石碑上便刻有刘剑峰的曾祖父刘瑞荣、祖父刘星辰的名字。

“我们是一个诗书文史传家的家族,”刘剑峰说道,“在父亲给我的讲述中,老家陵头村的老宅里有各种古籍,可惜毁于上世纪六七十年代。我出生在1971年,家中的诸多古籍虽然没机会见到,但是我却深受崇尚读书、酷爱文史、敬重周公、喜欢研究周礼文化的家风影响。”

承续父亲的文保情怀

据相关记载,1965年至1983年,周公庙所在地成为当时的陕西省档案馆,是保密单位。所以,刘剑峰虽然从小听着他的父亲讲周公的故事、讲周的礼乐文化,但是却无缘进入周公庙内,只能在附近徘徊、瞻望。

1983年,周公庙重新归入地方管理,成立了周公庙文管所。当年8月,刘剑峰的父亲刘克恭接到调令,成为最早入驻周公庙文管所的工作人员之一,他们本着“修旧如旧”的原则开始着手古建文物的修复、保护工作。

据刘剑峰回忆,1983年8月,父亲和其他工作人员进驻周公庙后,8月5日就发现枯竭了二十多年的润德泉里竟然出现了泉水,而且水面上涨之快令人措手不及。他们急忙叫来人清理周边的杂草,确保泉水顺利流出,8月23日润德泉水从“龙口”溢流而出。

文管所经过半年努力,于1984年农历三月初十正式接待游客,当时停办了二十多年的周公庙古庙会重新举办。刘剑峰笑着回忆道:“我清楚地记得,庙会每天万人云集、摩肩接踵,我随着人流逛会,激动地瞻仰周公庙各处,圆了儿时就想逛周公庙的梦想。”

刘剑峰的父亲退休两年后,1990年,学习导游专业的刘剑峰正式进入周公庙文管所工作,成为这里的一名讲解员。“就是在那时,父亲郑重地把他用了多年的《文物工作手册》交给我,嘱咐我要保护好这方历史人文深厚的家乡宝地。作为一名讲解员,讲好周公的故事,让更多人知道了不起的周礼乐文明。”

当时的周公庙作为景区,还没有系统、专业、普及性强的讲解词。刘剑峰进入工作岗位后,便开始了新一轮的学习。他走访了当地多位文化人,当然这其中包括他的父亲、外祖父等,系统了解周公以及周文化,并形成书面的介绍词和口语化的解说词。这些介绍、解说,部分至今仍在周公庙景区内应用。

这几年,刘剑峰一直致力于周公庙碑碣石刻的研究。每当周公庙景区内有了新的修缮和变化,他都会告诉已经年过八旬的老父亲。听着父亲笑着说“好啊,好啊,越来越好了”,作为一名基层文保工作者,刘剑峰很是欣慰。他告诉记者,这本《文物工作手册》是他的传家宝,对家乡文物古建的那份情怀,更是他们的传家宝!