成语话周

否极泰来

本报记者 罗琴

文章字数:697

文章浏览数:

成语“否极泰来”出自《周易》的“否卦”与“泰卦”。否卦象征闭塞,而泰卦则象征通畅,两卦互为颠倒,体现“物极必反”的原理。同时,这个成语也表明事物发展到极端会向相反方向转化,强调“居安思危”与“知止而定”的古老智慧。

提到这一成语,我市退休教师冯玉华说:“周人深谙此道,在历史长河中屡次以变革化解危机。”接着,他向记者讲述了周人故事,来印证《周易》中“否极泰来”的古老哲思。周厉王姬胡在位期间,以“专利”政策垄断山林川泽之利,引发国人暴动。据《史记》记载,民众最终攻入王宫,厉王逃亡彘地(今山西霍州市),太子静藏匿于召公家。这一事件标志着西周王权首次遭遇全民反抗,厉王的倒行逆施,将周室推向“否”的深渊,却也为后续变革埋下伏笔。

公元前827年,太子姬静即位为周宣王。他废除厉王苛政,恢复“籍田礼”,又复兴军事,完善分封体系,使诸侯“复归周室”,朝贡体系再度运转,实现否极泰来,史称“宣王中兴”。

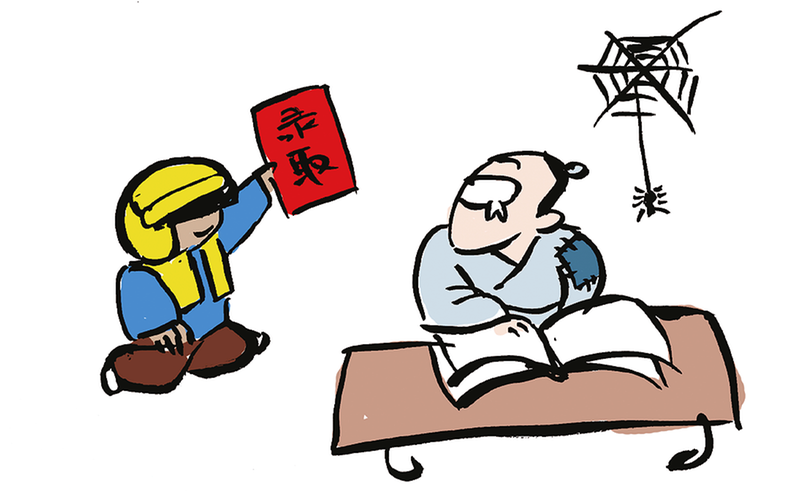

如果说“宣王中兴”是政治层面的否极泰来,那周文王姬昌的经历则是精神与战略层面的绝地反击。商纣王将姬昌囚于羑里(今河南汤阴),姬昌在囚室中完成《周易》核心框架。这段经历被司马迁称为“文王拘而演周易”,最终他获释后暗中联合诸侯,其子武王姬发终成灭商大业。正如《周易·系辞下》所言:“穷则变,变则通”,文王以智慧将绝境转化为周人崛起的契机。

如今,当我们回望这段历史,不仅看到成语背后的哲学深意,更应领悟其现实价值。在个人命运与社会发展中,困境常是转机的序章,而真正的智慧在于把握“否泰转化”的关键节点,以变革迎接新生。正如《周易》所言:“天行健,君子以自强不息”,这或许就是“否极泰来”给予现代人最深刻的思想启迪。