宝鸡抗战记忆——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特刊

著名作家张洁笔下的宝鸡岁月

胡宝林

文章字数:4616

文章浏览数:

站在草坡俯瞰今日蔡家坡 胡宝林摄

站在草坡俯瞰今日蔡家坡 胡宝林摄  张洁故居窑洞 胡宝林摄

张洁故居窑洞 胡宝林摄

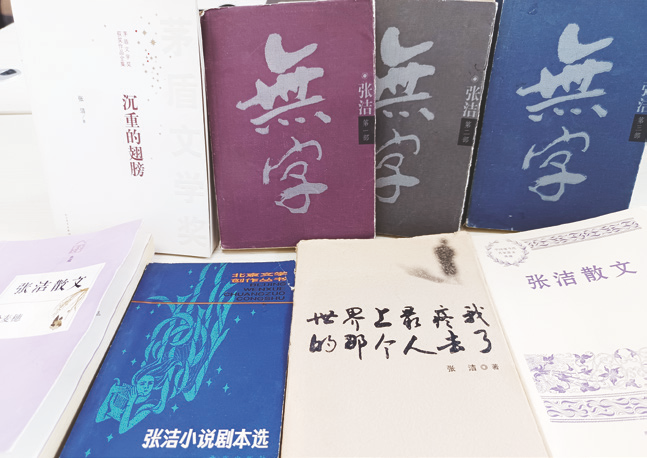

张洁部分著作 胡宝林摄

张洁部分著作 胡宝林摄

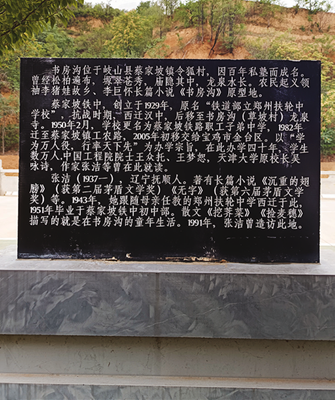

张洁旧居石碑正、背面 胡宝林摄

张洁旧居石碑正、背面 胡宝林摄 张洁是迄今为止唯一两次获得茅盾文学奖的中国作家,也是具有世界影响的作家。抗战时期,她随母亲辗转来到宝鸡,在岐山蔡家坡草坡村度过了大半个童年和整个少年时代。在《挖荠菜》《捡麦穗》等散文中,在获得茅盾文学奖的长篇小说《无字》中,张洁以宝鸡的生活经历写下家与国的苦与痛、悲与欣……

流离

“我是东北人。”张洁说,“可我不是在那儿出生的,也不是在那儿长大的”,“不过我只是个象征性的东北人”。

“我倒是在关中,在一个叫作草坡的村子里度过了大半个童年和整个少年时代。”

张洁在《怀念关中》这篇散文里这般深情告白。

张洁的父母是东北人。父亲董秋水曾是东北军军官。日军侵占东北,山河破碎,改变了每一个东北人的命运,包括张洁的父母,也连带影响了幼小的张洁。张洁1937年4月27日出生于北京,父亲却将她们母女抛下,辗转各地。在战火中,母亲张珊枝携张洁寻找张洁的父亲,终于在香港会面,香港沦陷又辗转至广西,再辗转至陕西宝鸡,来到蔡家坡。到宝鸡后,父亲却再一次从她们的生活中消失了。

“一般说来我应该叫作父亲,而又不尽一点父亲责任的那个人,一家伙把我和母亲丢下,一个大子儿不给的年月,我们全是靠稀粥度过艰难岁月。就是光光的棒子面粥,连点下粥的咸菜都买不起。”张洁在《何以解忧,惟有稀粥》中回忆。

“妈妈给人当过保姆、工厂的收发员、乡村里的小学教师。因为她没有什么学识,只能当代课教员,领半工资……”张洁在《已经零散了的回忆——代自传》中说。

国破家散,母女相依为命,苦度时光。

宝鸡

在自传色彩浓厚、后来获得茅盾文学奖的长篇小说《无字》中,张洁写到了宝鸡:

“四十年代初,宝鸡城里只有一条贯通东西的小街,几乎没有楼房。”

“宝鸡城实际建在坡上,北城墙便依塬而建,是个墙塬一体的山城。出南城门就是下坡,往坡下走三百多米就是渭河。”

“山上有狼,不仅晚上,也不仅城外闹狼,狼们有时还会进城,肆无忌惮地在大街上跑来跑去。”

“一九四四年日本人攻陷郑州、洛阳后,关中告急,日本飞机说来就来,随时都会开个不大不小的玩笑,在宝鸡城里扔个炸弹。”

在工合办事处门房当差的妈妈,没钱送小女儿去上幼稚园,集体宿舍里也留不成,只能任她在街上东游西荡。

小女儿冷得难熬。雪花纷飞起来,她的头发和衣服也湿了。在街上流浪了几小时,却感到好漫长,好漫长。蹲到办事处的墙外,苦等妈妈下班。

母亲干着活儿,时时担心娃:她冷不冷?会不会遇见狼?日本飞机会不会来空袭?

有一次,孩子实在冷得熬不住,在墙外叫妈妈。妈妈连忙出去把孩子管了一下,却因为“在工作时间里做其他的事”被主事的太太警告。

这里的生活很艰苦。从食堂买来的杂着草棍、细沙石的米饭或碜牙的馒头,及颜色不明的熬菜,只勉强够一人填饱肚子,常常要挨饿。

张洁在《无字》这部献给母亲张珊枝的长篇小说中的这些叙述,主人公小女儿无为的经历就是自己童年生活的写照吧。

有一张照片,是1945年6月张珊枝和女儿张洁、好友方荫琴及孩子四个人一起在宝鸡照的,收在2000年山东画报出版社出版的《世界上最疼我的那个人去了》书中,给我们留下了那个时代的珍贵影像。两位女士看起来都有些憔悴、忧愁。

“左为母亲的好友方荫琴,她曾多次帮助贫困中的我们。”张洁特别在照片旁说明。那段艰难生活中,来自他人的一点点帮助张洁都感念在心,生活中的一点点温暖和希望,张洁都心怀感恩。

窑洞

2025年7月20日下午,岐山县蔡家坡镇零胡村北坡书房沟。

“书房沟 蔡家坡铁路中学旧址张洁旧居”。沟顶新修的龙泉寺旁,一通2021年8月立的石碑上写着。

“这道沟两边坡上原先住着人家,是一个自然村落,叫草坡村。当地人也把这里叫书房沟。沟中长流龙泉水,沟上面有一座始建于唐代的龙泉寺。”在草坡村长大、上过蔡家坡铁中、著有长篇小说《书房沟》的作家李巨怀介绍。

“1942年,抗日战争情势紧张,交通部立郑州扶轮中学从汉中辗转迁至蔡家坡草坡村龙泉寺办学。1950年2月,学校更名为蔡家坡铁路职工子弟中学。直到1982年,学校才搬离草坡村,在这里办学几十年。”李巨怀说。他的话在碑文中得到验证。

扶轮中学搬迁到草坡村办学后,经人介绍到铁路系统学校扶轮小学当代课教师的张珊枝,带着女儿张洁也来到了蔡家坡,在草坡村半坡的窑洞里安了家。

顺着书房沟沟顶田地边缘的小路,拐进一片小树林,出了林子,一片玉米地出现在眼前,地的尽头是一道土崖,土崖上嶙峋的窑洞像眼睛望着前方。

这孔窑洞就是张洁故居。

这孔窑洞虽然简陋,却为颠沛流离大半个中国、时常寄人篱下的母女遮风挡雨,成为风雨飘摇的时代中她们最温馨的港湾、最温暖的家。

多年以后,已经成为著名作家的张洁一次次深情地回忆起这里的生活。

山东画报出版社出版的张洁怀念母亲的《世界上最疼我的那个人去了》书中,收有两张关于这个窑洞的照片:1951年,母亲在窑洞前蹲着干活,猫陪伴着她;1991年,张洁重访故地,专门在这窑洞前拍照留念。对这窑洞,对这窑洞里10年的生活,母女俩有着深厚的感情。

饥饿

童年的张洁,时时感到的是饥饿。“就是现在,一回想起那时的情景,记忆里最鲜明的感觉,也是一片饥饿……”在发表于1979年5月16日《人民日报》副刊、后来收入课本的著名散文《挖荠菜》中,张洁回忆说。因为饥饿,年幼的女孩儿,草儿、枝儿、果儿,田野里能吃的啥都往嘴里塞。一次,在邻村的地里掰玉米棒子,被看青的人提着木棒追赶,跳入小河,呛水、挣扎,终于爬上岸,却迟迟不敢回家,因为丢了一只鞋子,怕看妈妈那双被贫困折磨得失去了光彩的、哀愁的眼睛,因为我丢失了鞋子而更加黯淡。因此,当春回大地,田野里长出荠菜等野菜的时候,小张洁提着篮子,急急地跑向田野,心情少有的坦然和理直气壮,再也不用担心被人提着大棒追赶。“我最喜欢荠菜,把它下在玉米面的糊糊里,再放上点盐花花,别提有多好吃了。”面糊糊上的一点绿色,荠菜给饥饿的生活带来惊喜,也给孩子的心灵带来舒展、自由和放松。

“直到现在,这一带的田野、林坡还生长荠菜。一看到荠菜,人就想起张洁的那篇《挖荠菜》。”李巨怀说。

站在张洁故居地边,可以望见两边塬坡上的梯田,那是小麦、玉米的生长之地,那是张洁小时候挖荠菜的田野。

“哪怕到了山穷水尽的地步,比如说在零狐雨 村(现作零胡村),母亲也会在破桌子上铺块白布。白布虽破,却洗得干干净净,熨得平平整整,那是一种品位。”张洁回忆,那张桌布是照亮困苦生活的一点光。

温暖

在蔡家坡草坡村附近田地捡麦穗的时光,也是快乐的时光。夏收过后,乡村未出嫁的姑娘们捡拾被零落在田地的麦穗,再换来花布和花线,绣呀、缝呀,怀着憧憬悄悄为自己备嫁妆。一个小女孩也捡麦穗,也说要备嫁妆,自己要嫁给卖灶糖的老汉,二姨和周围的姑娘、婆姨都笑了。灶糖的老汉听说也笑了。每逢经过村子,卖灶糖的老汉总是给女孩带点礼物,一块灶糖、一个甜瓜、一把红枣……当老汉去世再来不了的时候,小女孩哭得很伤心。张洁说:“在我长大以后,我总感到除了母亲以外,再没有谁像他那样朴素地疼爱过我——没有任何希求,没有任何期望的疼爱。”

在发表于1979年12月16日《光明日报》的散文《捡麦穗》中,张洁讲的自己小时候的这段经历,其“情感”在当代文学中其实非常罕见,但却真实地写出了一个缺失了父爱、祖父之爱的小女孩,在饥饿困苦的岁月中,从一个祖父一般年龄的陌生的关中爷爷身上感受到的人间的慈爱。这是关中乡亲的善良,这是人性的温暖。

想念

“我想念草坡,就像想念一个非常亲近而熟习的人。”《挖荠菜》《捡麦穗》《怀念关中》《哪里去了,放风筝的姑娘?》《梦》《盯梢》……上世纪70年代末、80年代初,年过40开始文学创作的张洁,写下一篇篇散文来回忆草坡村的生活。草坡村的童年生活成为她文学创作的重要源泉。荠菜对饥肠的安慰,来自老人的灶糖的甜,人们对母女的帮助,生活中点滴欢乐和对美好的憧憬,都在百感交集中呈现,成为脍炙人口之作。

草坡村的生活虽然饥饿困苦,但总有温暖和希望激励人活下去。对母亲来说,小张洁就是她活下去的希望。对天真烂漫的小张洁来说,虽然饥饿,但童年总是美好的,她天真的眸子总能捕捉到这种美好:

在放学回家的路上,可以看到美丽的晚霞。路边的绿树林子,每一棵树都像一把张开的伞,让人幻想一阵狂风来后,人可随着这绿伞飘摇而飞上天空。路边砖瓦窑上的浓烟,常常让人想象为鬼神故事里的插图。晚上,远处传来的狗吠,让人觉得被窝里格外的温暖,栖身的窑洞又是多么的安全。

1952年春节,张洁回过东北一次。冰天雪地、大火炕,第二天就流鼻血,姥姥还冷言冷语,张洁一声不响地畏缩在火炕一角,“思念我在那里长大的草坡村。那里的风,吹在脸上是柔柔的;那里的太阳,照在身上是融融的;那里的麦苗,铺在地上是绿油油的;那里的窑洞,是冬暖夏凉的……”在发表于1980年第六期《延河》杂志的散文《怀念关中》里,张洁动情地说。

1985年,张洁在欧洲旅行。看着车窗外的古堡,想起自己的文学启蒙读物——小学时看过的那些童话。“我的阅读,是从格林童话、克雷洛夫寓言、安徒生童话开始的……我就读的那所小学,虽然深窝在关中平原的一个峁子里,执教的先生,可都是从沦陷区跑出来的有才之士。学校的图书馆里,少不了这样的读物。”在《一个中国女人在欧洲》的散文中,她说。

家在哪里,哪里就是家乡。人在哪里长大,就爱哪里。在张洁心中,还有什么地方比与母亲相依为命度过艰难岁月的关中蔡家坡草坡更让她心心念念呢。

收获张洁的人生留下一串坚实的脚印:

1951年,毕业于蔡家坡铁中初中部。1953年,到辽宁抚顺上高中,1956年考入中国人民大学。1960年毕业分配至国家第一机械工业部工作。

1978年7月,41岁的她在《北京文艺》发表短篇小说《从森林里来的孩子》,次年获第一届全国优秀短篇小说奖,从此走上文坛。1985年,长篇小说《沉重的翅膀》获得第二届茅盾文学奖。这是我国文学反映经济改革的第一部长篇小说,在国内外引起强烈反响。1986年,张洁和巴金的名字一起出现在诺贝尔文学奖的最后表决名单上。2005年,长篇小说《无字》荣获第六届茅盾文学奖,张洁成为迄今为止唯一一位两次获得茅奖的作家。

张洁的作品被译为英、法、德、俄、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、荷兰、意大利等多种文字出版。随着她的作品走向世界,宝鸡、蔡家坡也被世界上更多的人所知。

1991年母亲去世后,张洁重返蔡家坡,寻访当年生活过的地方。“故乡何事又重来?”在五丈原,抽的签的最后一句“让我惊跳起来”。在《无字》中,张洁这样叙述。重回蔡家坡,再度置身塬上,置身于俯瞰渭河的沧桑、神秘、威严的塬上,“似乎重又回到与塬日日相向的少年,那来自灵境的大气,重又拂荡、贯通于天地之间……我那独特、感悟生命的禀赋可不得益于此?”1999年,在《无字》第一部出版时,她在刊登于《北京文学》的一篇访谈中坦承,“小说中提到的‘塬’,与我最后成为作家很有关系。”

2022年1月21日,张洁在美国去世,享年85岁。

张洁在作品中写下抗日战争那个时代肝肠寸断的表情,也写下关中艰难岁月的点滴温情。她在《沉重的翅膀》中写下中国迈向改革复兴的勇敢,在《无字》中写下了一代中国人的精神史诗,她为中国文学、世界文学写下浓墨重彩的华章。

上世纪80年代,在欧洲一个有关《沉重的翅膀》翻译授奖的艺术活动后,一位是炎黄子孙的老人来看望张洁,他问:“你是哪一年出生的?”

“一九三七年。”

“‘卢沟桥事变’那一年。”老人沉思了一会儿,然后又握住她的手,郑重其事地对她说,“好,你为‘卢沟桥事变’争气了。”

“眼泪一下涌上我的眼睛,哪怕只为这一句话,不论遭受什么磨难,都值了。”张洁说。